Выделим несколько отличительных черт советского кинематографа рассматриваемого периода:

- чрезвычайная парадность и помпезность,

- популярность приобретали музыкальные комедии,

- появление художественных фильмов о работе советских разведчиков,

- появление большого числа фильмов биографического жанра.

Слабостью кинематографа рассматриваемого периода было почти полное отсутствие по-настоящему глубоких живых ролей: актеры воплощали не столько индивидуализированные образы, сколько некие отвлеченные идеальные схемы.

Происходило совершенствование кино в техническом отношении. Во-первых, все более широкое распространение получали цветные кинофильмы, во-вторых, предпринимались попытки снимать стереокино. В Европе и Америке опыты создания фильмов по технологии трёхмерного кино ставились еще в 1920-е гг. В СССР после войны было решено экранизировать произведение Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (режиссёр А.Н. Андриевский). Фильм вышел на экраны страны в 1947 г. и, хотя в художественном отношении он был признан неудачным, в истории стереокино картина стала знаковым событием, придавшим новый мощный импульс развитию этого направления.

|

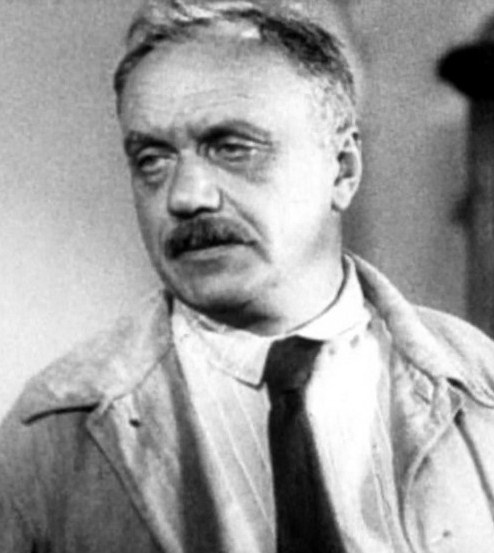

| Кадр из фильма «Падение Берлина» |

Примером этого явления могут служить фильмы «Клятва» (1946, режиссер М.Э. Чиаурели), «Падение Берлина» (1949, режиссер М.Э. Чиаурели). Эти картины мифологизировали образ Сталина на экране.

Чиаурели Михаил Эдишерович (1894–1974), грузинский, советский режиссер. Окончил Тифлисскую школу живописи и скульптуры. В 1926–41 гг. – режиссер и художественный руководитель Грузинского театра музыкальной комедии. В 1946–55 гг. – режиссер киностудии «Мосфильм», в 1955–57 гг. – режиссер Свердловской киностудии. В 1950–60 гг. преподавал во ВГИКе.

Чиаурели Михаил Эдишерович (1894–1974), грузинский, советский режиссер. Окончил Тифлисскую школу живописи и скульптуры. В 1926–41 гг. – режиссер и художественный руководитель Грузинского театра музыкальной комедии. В 1946–55 гг. – режиссер киностудии «Мосфильм», в 1955–57 гг. – режиссер Свердловской киностудии. В 1950–60 гг. преподавал во ВГИКе.

Народный артист СССР (1948). Лауреат Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1947, 1950).

Режиссер фильмов «Саба», «Последний маскарад», «Клятва», «Падение Берлина».

В статье «Лучший друг советского искусства» («Правда», 20 декабря 1949 г.) указывалось, что комедия отвечает партийным требованиям, «если она направлена не на издевательство над советскими людьми, а ставит перед собой благородную задачу воспитания зрителей, если она – бодрая, брызжущая радостью жизни, помогающая бороться с пережитками капитализма в сознании людей». С этих позиций были сняты «Весна» (1947) Г.В. Александрова, «Кубанские казаки» (1950) И.А. Пырьева. В последнем фильме особенно бросается в глаза расхождение между непростой действительностью послевоенной колхозной деревни и тем, как она была изображена на экране. Между тем рецензия, напечатанная в марте 1950 г. в газете «Советское искусство», гласила: «Перед нами богатая, счастливая жизнь советской Кубани. Какие просторы полей, какое могущество сельскохозяйственной техники, какое изобилие товаров на колхозной ярмарке! Богатство, изобилие, привольная жизнь, человеческая сердечность, искренность, дружба, любовь, благородство советского характера, счастье советской жизни, построенной большевистской партией. Истинное преддверие коммунизма!» (Советское искусство. 1950. 4 марта).

В статье «Лучший друг советского искусства» («Правда», 20 декабря 1949 г.) указывалось, что комедия отвечает партийным требованиям, «если она направлена не на издевательство над советскими людьми, а ставит перед собой благородную задачу воспитания зрителей, если она – бодрая, брызжущая радостью жизни, помогающая бороться с пережитками капитализма в сознании людей». С этих позиций были сняты «Весна» (1947) Г.В. Александрова, «Кубанские казаки» (1950) И.А. Пырьева. В последнем фильме особенно бросается в глаза расхождение между непростой действительностью послевоенной колхозной деревни и тем, как она была изображена на экране. Между тем рецензия, напечатанная в марте 1950 г. в газете «Советское искусство», гласила: «Перед нами богатая, счастливая жизнь советской Кубани. Какие просторы полей, какое могущество сельскохозяйственной техники, какое изобилие товаров на колхозной ярмарке! Богатство, изобилие, привольная жизнь, человеческая сердечность, искренность, дружба, любовь, благородство советского характера, счастье советской жизни, построенной большевистской партией. Истинное преддверие коммунизма!» (Советское искусство. 1950. 4 марта).

Александров (настоящая фамилия Мормоненко) Григорий Васильевич (1903–1983), советский кинорежиссер. Окончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра при Екатеринбургском губнаробразе. С начала 1920-х гг. – актер Московского первого рабочего театра Пролеткульта. С середины 1920-х гг. выступает в качестве сценариста и режиссера. В 1951–57 гг. преподавал во ВГИКе.

Александров (настоящая фамилия Мормоненко) Григорий Васильевич (1903–1983), советский кинорежиссер. Окончил режиссерские курсы Рабоче-крестьянского театра при Екатеринбургском губнаробразе. С начала 1920-х гг. – актер Московского первого рабочего театра Пролеткульта. С середины 1920-х гг. выступает в качестве сценариста и режиссера. В 1951–57 гг. преподавал во ВГИКе.

Народный артист СССР (1948), Герой Социалистического Труда (1973). Лауреат Сталинских премий (1941, 1950).

Один из создателей жанра советской музыкальной кинокомедии. Режиссер фильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна».

Пырьев Иван Александрович (1901–1968), советский кинорежиссер. Из крестьянской семьи. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил актерское отделение Государственных экспериментальных театральных мастерских. С 1921 г. – актер 1-го Рабочего театра Пролеткульта. С 1925 г. – сценарист и режиссер на киностудиях «Госкино», «Пролеткино», «Союзкино». В 1954–57 гг. – директор киностудии «Мосфильм».

Пырьев Иван Александрович (1901–1968), советский кинорежиссер. Из крестьянской семьи. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил актерское отделение Государственных экспериментальных театральных мастерских. С 1921 г. – актер 1-го Рабочего театра Пролеткульта. С 1925 г. – сценарист и режиссер на киностудиях «Госкино», «Пролеткино», «Союзкино». В 1954–57 гг. – директор киностудии «Мосфильм».

Народный артист СССР (1948). Лауреат Сталинских премий (1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1951).

Режиссер фильмов «Партийный билет», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки».

В этот период были сняты фильмы «Поединок» (1945) режиссера В.Г. Легошина, «Подвиг разведчика» (1947) Б.В. Барнета, «Секретная миссия» (1947) М.И. Ромма. В этих кинокартинах применялась четкая модель «свой – чужой», где «своим» выступал отважный разведчик, работающий с риском для жизни в тылу врага, а «чужим» – коварный шпион и/или его пособник – предатель.

В этот период были сняты фильмы «Поединок» (1945) режиссера В.Г. Легошина, «Подвиг разведчика» (1947) Б.В. Барнета, «Секретная миссия» (1947) М.И. Ромма. В этих кинокартинах применялась четкая модель «свой – чужой», где «своим» выступал отважный разведчик, работающий с риском для жизни в тылу врага, а «чужим» – коварный шпион и/или его пособник – предатель.

Легошин Владимир Георгиевич (1904–1954), советский режиссер, сценарист. Окончил Бакинский театральный техникум, учился в режиссерских мастерских С. Эйзенштейна при ГИКе. Актер и режиссер театра «Синяя блуза». С 1927 г. – ассистент режиссера студии «Совкино». Позднее – художник, сценарист, режиссер киностудии «Востокфильм».

Легошин Владимир Георгиевич (1904–1954), советский режиссер, сценарист. Окончил Бакинский театральный техникум, учился в режиссерских мастерских С. Эйзенштейна при ГИКе. Актер и режиссер театра «Синяя блуза». С 1927 г. – ассистент режиссера студии «Совкино». Позднее – художник, сценарист, режиссер киностудии «Востокфильм».

Лауреат Сталинской премии (1951).

Режиссер фильмов «Песня о счастье», «Белеет парус одинокий», «Поединок», «У них есть родина».

Барнет Борис Васильевич (1902–1965), советский актер и кинорежиссер. Учился в Московской школе живописи, ваяния и зодчества. Окончил Главную военную школу физического образования в Москве. С середины 1920-х гг. – актер, позднее – сценарист и режиссер. Работал на различных киностудиях СССР.

Барнет Борис Васильевич (1902–1965), советский актер и кинорежиссер. Учился в Московской школе живописи, ваяния и зодчества. Окончил Главную военную школу физического образования в Москве. С середины 1920-х гг. – актер, позднее – сценарист и режиссер. Работал на различных киностудиях СССР.

Заслуженный артист РСФСР (1935). Лауреат Сталинской премии (1948).

Режиссер фильмов «Окраина», «Подвиг разведчика», «Щедрое лето» и др.

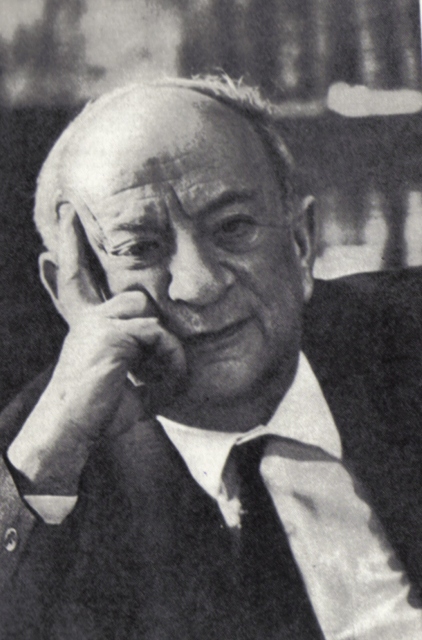

Ромм Михаил Ильич (1901–1971), советский кинорежиссер. Окончил скульптурное отделение Высшего художественно-технического института. С 1931 г. работал на «Совкино» (с 1935 г. – «Мосфильм»). В 1940–43 гг. – художественный руководитель Государственного управления по производству фильмов. В 1942–47 гг. – режиссер Театра-студии киноактера. С 1938 г. преподавал во ВГИКе.

Ромм Михаил Ильич (1901–1971), советский кинорежиссер. Окончил скульптурное отделение Высшего художественно-технического института. С 1931 г. работал на «Совкино» (с 1935 г. – «Мосфильм»). В 1940–43 гг. – художественный руководитель Государственного управления по производству фильмов. В 1942–47 гг. – режиссер Театра-студии киноактера. С 1938 г. преподавал во ВГИКе.

Народный артист СССР (1950). Лауреат Сталинских премий (1941, 1946, 1948, 1949, 1951).

Режиссер фильмов «Пышка», «Ленин в Октябре», «Секретная миссия», «Адмирал Ушаков», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и др.

Биографическое кино было посвящено выдающимся деятелям в истории России. Это такие фильмы как «Глинка» (1946, режиссер Л.А. Арнштам), «Адмирал Нахимов» (1947, режиссер В.И. Пудовкин), «Пирогов» (1947, режиссер Г.М. Козинцев), «Академик Иван Павлов» (1949, режиссер Г.Л. Рошаль), «Жуковский» (1950, режиссеры В.И. Пудовкин, Д.И. Васильев), «Мусоргский» (1950, режиссер Г.Л. Рошаль). Стоит отметить, что в большинстве биографических картин послевоенных лет судьбы героев нередко модернизировались, жизненные конфликты подменялись дидактикой и морализированием.

Биографическое кино было посвящено выдающимся деятелям в истории России. Это такие фильмы как «Глинка» (1946, режиссер Л.А. Арнштам), «Адмирал Нахимов» (1947, режиссер В.И. Пудовкин), «Пирогов» (1947, режиссер Г.М. Козинцев), «Академик Иван Павлов» (1949, режиссер Г.Л. Рошаль), «Жуковский» (1950, режиссеры В.И. Пудовкин, Д.И. Васильев), «Мусоргский» (1950, режиссер Г.Л. Рошаль). Стоит отметить, что в большинстве биографических картин послевоенных лет судьбы героев нередко модернизировались, жизненные конфликты подменялись дидактикой и морализированием.

Арнштам Лео Оскарович (1905–1979), советский кинорежиссер и сценарист. Окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Занимался концертной деятельностью, был заведующим музыкальным отделом Театра им. В.Э. Мейерхольда. В 1929–42 гг. – звукорежиссер, сценарист, режиссер киностудии «Ленфильм». С 1945 г. работал на киностудии «Мосфильм».

Арнштам Лео Оскарович (1905–1979), советский кинорежиссер и сценарист. Окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Занимался концертной деятельностью, был заведующим музыкальным отделом Театра им. В.Э. Мейерхольда. В 1929–42 гг. – звукорежиссер, сценарист, режиссер киностудии «Ленфильм». С 1945 г. работал на киностудии «Мосфильм».

Народный артист РСФСР (1969). Лауреат Сталинских премий (1946, 1947).

Режиссер фильмов «Встречный, «Подруги», «Зоя», «Урок истории», «Софья Перовская», «Глинка» и др.

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953), советский кинорежиссер и теоретик кино. Окончил физико-математический факультет Московского университета. Участник Первой мировой войны. Попал в плен, вернулся в Россию после Октябрьской революции. Пудовкин стал одним из основоположников кинематографии в СССР. Преподавал во ВГИКе.

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953), советский кинорежиссер и теоретик кино. Окончил физико-математический факультет Московского университета. Участник Первой мировой войны. Попал в плен, вернулся в Россию после Октябрьской революции. Пудовкин стал одним из основоположников кинематографии в СССР. Преподавал во ВГИКе.

Народный артист СССР (1948). Лауреат Сталинских премий (1941, 1947, 1951).

Режиссер фильмов «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана», «Суворов», «Адмирал Нахимов», «Возвращение Василия Бортникова» и др.

Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973), советский кинорежиссер. Учился в Петроградских свободных художественных мастерских. В начале 1920-х гг. в Киеве основал экспериментальный театр «Арлекин». Работал режиссером Студии театра комической оперы (Петроград). Совместно с коллегами организовал театральную мастерскую «Фабрика эксцентрического актера». С 1924 г. работал на кинофабрике «Севзапкино» (позднее – «Ленфильм»). С 1941 г. преподавал во ВГИКе. В 1965–71 гг. руководил режиссерской мастерской при «Ленфильме».

Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973), советский кинорежиссер. Учился в Петроградских свободных художественных мастерских. В начале 1920-х гг. в Киеве основал экспериментальный театр «Арлекин». Работал режиссером Студии театра комической оперы (Петроград). Совместно с коллегами организовал театральную мастерскую «Фабрика эксцентрического актера». С 1924 г. работал на кинофабрике «Севзапкино» (позднее – «Ленфильм»). С 1941 г. преподавал во ВГИКе. В 1965–71 гг. руководил режиссерской мастерской при «Ленфильме».

Народный артист СССР (1964). Лауреат Сталинских премий (1941, 1948).

Режиссер фильмов «Шинель», «Гамлет», «Пирогов», «Белинский» и др.

Рошаль Григорий Львович (1899–1983), советский кинорежиссер. Учился в Государственных высших режиссерских мастерских В.Э. Мейерхольда. В 1918–19 гг. – сотрудник Наркомпроса Украины. С 1919 г. – инструктор Наркомпроса Азербайджана. С 1925 г. – режиссер 3-й фабрики Госкино, киностудии «Белгоскино», «Межрабпомфильм». С 1931 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». В 1947–54 гг. работал на киностудии «Ленфильм». В 1953–64 гг. преподавал во ВГИКе.

Рошаль Григорий Львович (1899–1983), советский кинорежиссер. Учился в Государственных высших режиссерских мастерских В.Э. Мейерхольда. В 1918–19 гг. – сотрудник Наркомпроса Украины. С 1919 г. – инструктор Наркомпроса Азербайджана. С 1925 г. – режиссер 3-й фабрики Госкино, киностудии «Белгоскино», «Межрабпомфильм». С 1931 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». В 1947–54 гг. работал на киностудии «Ленфильм». В 1953–64 гг. преподавал во ВГИКе.

Народный артист СССР (1967). Лауреат Сталинских премий (1950, 1951).

Режиссер фильмов «Саламандра», «Семья Оппенгейм», «Мусоргский», «Академик Иван Павлов», «Хождение по мукам» и др.

Васильев Дмитрий Иванович (1900–1984), советский режиссер игровых и документальных фильмов. Учился в Московской горной академии, окончил киношколу Б.В. Чайковского в Москве. В 1918–25 гг. работал в системе Наркомпроса. С 1931 г. – актер и ассистент режиссера киностудии «Госвоенкино», «Востоккино». С 1936 г. – режиссер «Мосфильма».

Лауреат Сталинских премий (1947, 1951).

Сорежиссер фильмов «Ленин в Октябре», «Последняя ночь», «Александр Невский», «Адмирал Нахимов».

Андриевский Александр Николаевич (1899–1983), российский сценарист, режиссер. Учился на философском и физико-математическом факультетах Петроградского университета. Окончил академическое отделение режиссерского факультета ВГИК. С 1929 г. – начальник сценарного отдела и заведующий производством, затем – режиссер киностудии «Межрабпомфильм». В 1942–44 гг. – управляющий «Союзинторгкино». В 1944–49 гг. – директор, художественный руководитель лаборатории «Стереокино». В 1950–52 гг. – главный редактор, начальник сценарно-редакционного отдела киностудии «Мосфильм» и директор Студии киноактера при «Мосфильме». С 1954 г. – директор киностудии им. М. Горького. С 1965 г. преподавал во ВГИКе. Один из создателей стереокино в СССР.

Андриевский Александр Николаевич (1899–1983), российский сценарист, режиссер. Учился на философском и физико-математическом факультетах Петроградского университета. Окончил академическое отделение режиссерского факультета ВГИК. С 1929 г. – начальник сценарного отдела и заведующий производством, затем – режиссер киностудии «Межрабпомфильм». В 1942–44 гг. – управляющий «Союзинторгкино». В 1944–49 гг. – директор, художественный руководитель лаборатории «Стереокино». В 1950–52 гг. – главный редактор, начальник сценарно-редакционного отдела киностудии «Мосфильм» и директор Студии киноактера при «Мосфильме». С 1954 г. – директор киностудии им. М. Горького. С 1965 г. преподавал во ВГИКе. Один из создателей стереокино в СССР.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

Режиссер фильмов «Робинзон Крузо», «Замурованные в стекле».