При наблюдаемом потеплении климата на земном шаре, особенно заметном с середины 1970-х гг., наиболее существенные изменения происходят в криосфере, где вода постоянно переходит из жидкой фазы в твердую и обратно. Потепление в Арктике происходит заметно быстрее, чем в остальной части мира. Во многих районах потепление в горах происходит быстрее, чем на равнине.

Остановимся на изменении таких составляющих криосферы, как:

- снег;

- морской лед;

- ледниковые щиты Гренландии и Антарктиды;

- горные ледники;

- многолетняя («вечная») мерзлота;

- речной и озерный лед.

В Северном полушарии площадь распространения снежного покрова продолжает уменьшаться, особенно весной и летом. Она изменилась с 1980-х гг. с 37 до 35 млн км2 в марте. Интенсивность уменьшения составляет 1,3% за 10 лет (Global outlook…, 2007).

Сокращение снежного покрова оказывает сильное влияние на водные ресурсы, так как снег только в горных районах обеспечивает воду почти для 1/6 части населения планеты. Снег является важным экологическим фактором, и его динамика влияет на растения и животных.

Площадь зимнего снежно-ледового покрова в Арктике уменьшается в настоящее время в среднем на 8,9% за каждые 10 лет, а летнего – на 2,5%. Уменьшение площади составило около 1,5 млн км2. Лед становится тоньше, многолетнего льда становится все меньше и меньше. Летом 2012 г. была наименьшая за весь период наблюдений площадь льда. В противоположность этому в Антарктике заметного сокращения снежно-ледового покрова практически не отмечается (Global outlook…, 2007). Согласно прогнозам, к 2100 г. или даже раньше лето в Северном ледовитом океане будет безледным. Площадь морского льда в Антарктике также будет уменьшаться.

В ледниковых щитах Гренландии и Антарктиды содержится 99% пресноводного льда. Их сокращение способствует повышению уровня моря.

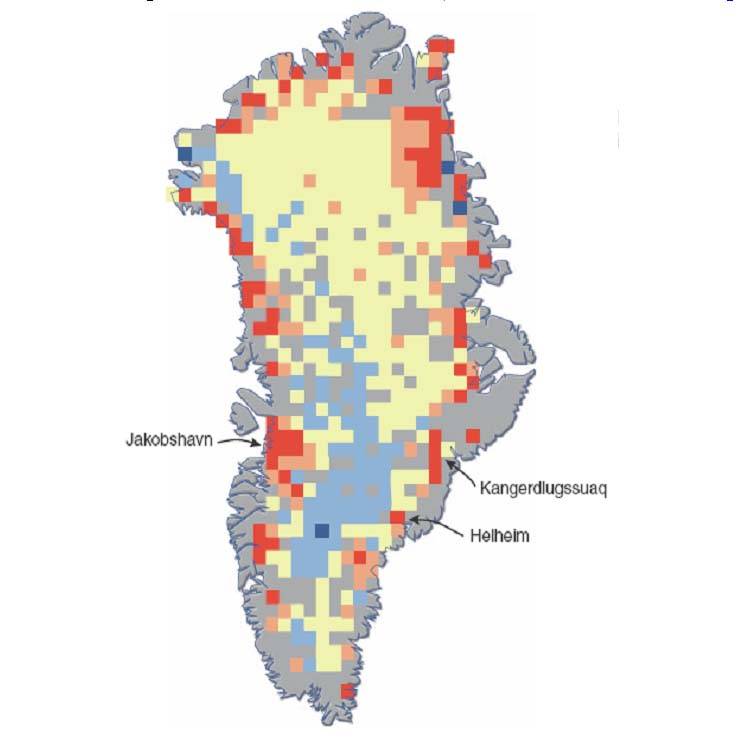

Ежегодная потеря общей массы ледникового покрова Гренландии в 1990-х гг. увеличилась более чем в два раза и, возможно, снова удвоилась к 2005 г. Деградация ледникового покрова наблюдается в основном на его периферии. Относительно изменений массы льда в Антарктиде ситуация пока менее определенная, хотя, возможно, и произошло общее снижение массы льда. Шельфовые ледники становятся более тонкими.

Данные наблюдений указывают на ускоряющуюся потерю льда как в Гренландии, так и в Антарктиде. Некоторые из этих изменений вызваны скорее не таянием, а изменением динамики ледников и не вполне понятны. Поэтому с достаточной точностью предсказать будущее состояние ледовых покровов пока невозможно (Global outlook…, 2007, рис. 19).

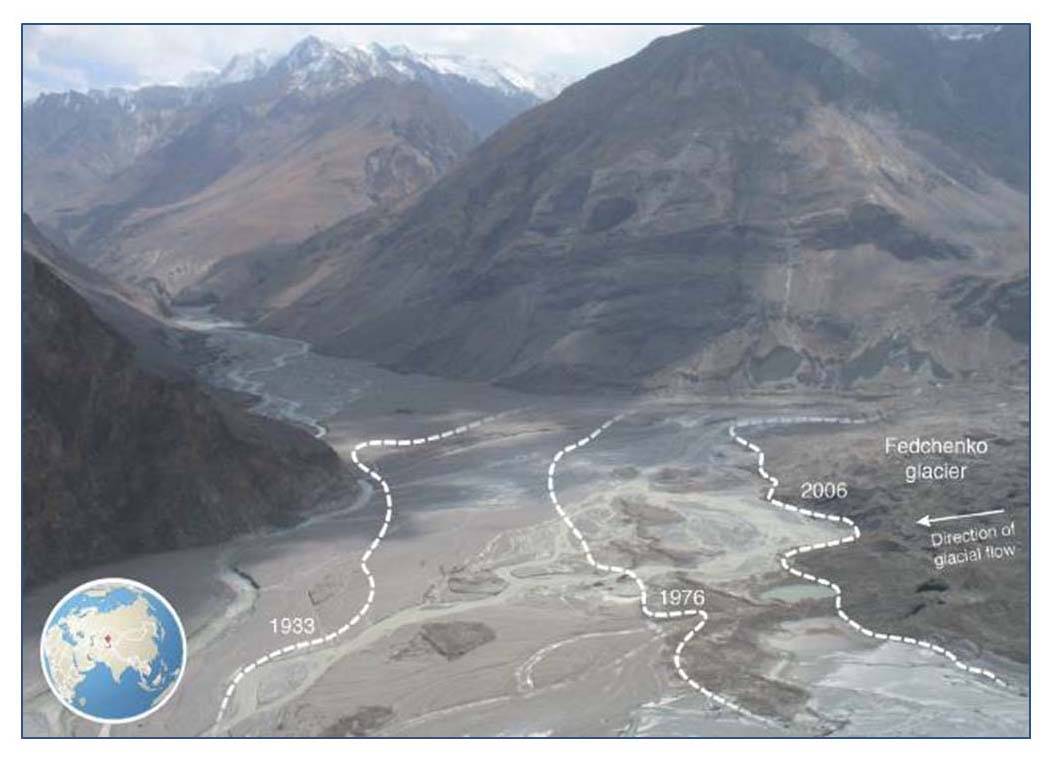

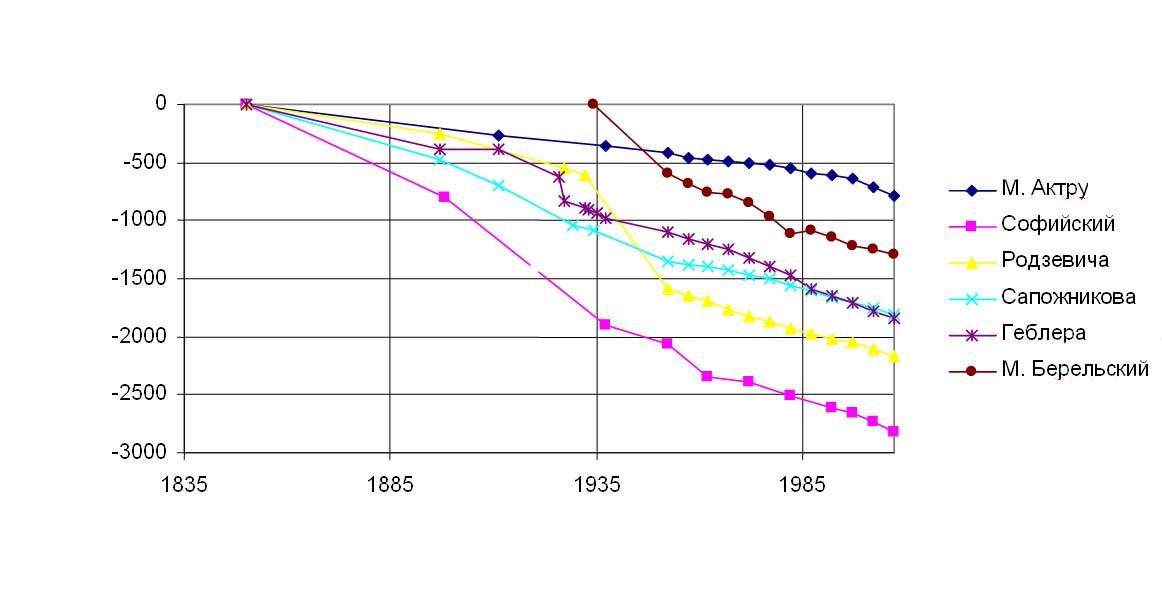

Горные ледники играют важную роль в поддержании ресурсов чистой пресной воды. Ледники сильно реагируют на изменение климата. За последние сто лет, и особенно с 1980 г. в результате потепления климата во всем мире произошло резкое сокращение ледников (Рис. 20, Рис. 21). Только в российской части Горного Алтая с 1952 по 2008 гг. площадь ледников сократилась на 10 %, или примерно на 80 км2.

В предстоящие десятилетия в случае продолжения роста температуры воздуха можно ожидать дальнейшего отступания и исчезновения ледников в горных районах. Это вызовет проблемы с водоснабжением большого числа людей, живущих в бассейнах рек с ледниковым питанием. Например, только в бассейнах таких крупнейших рек Азии, как Инд, Ганг, Брахмапутра, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Сырдарья и АмуДарья, в настоящее время проживает около 1,3 млрд человек.

Многолетняя (вечная) мерзлота

Многолетнемерзлые породы занимают около площади суши в Северном полушарии. Они также распространены под полярными морями, в горных областях и в Антарктике. За последние 20–30 лет температура мерзлых пород повысилась почти во всех регионах полушария, однако массового оттаивания пород не происходило. При условии дальнейшего потепления климата таяние многолетнемерзлых пород ожидается в Субарктике к концу текущего столетия. Это таяние приведет к выделению «парниковых» газов и тем самым будет ускорять процесс потепления климата.

Таяние мерзлоты приводит к проседанию земной поверхности с образованием округлых неглубоких понижений, обычно заполняющихся водой (термокарст и термокарстовые озера). Оно также приводит к коренной трансформации ландшафтов, расширяя территорию, занятую озерами и болотами (водно-болотными угодьями), и затрудняя работу транспорта в теплый период года.

В горных районах оттаивание мерзлоты нарушает устойчивость склонов, что повышает риск таких стихийных бедствий, как оползни и обвалы. Могут также терять устойчивость и разрушаться дамбы, подпруживающие горные озера в речных долинах, вызывая паводки и сели большой разрушительной силы.

Разрушаются коммуникации и строительные конструкции, возведенные на вечной мерзлоте без учета возможности ее таяния либо способствующие таянию мерзлоты

В результате потепления климата изменяется ледовый режим водных объектов: замерзание происходит в более поздние сроки, а вскрытие рек и озер наблюдается раньше. При этом сокращается продолжительность периода ледостава. Обычно эти сдвиги во времени измеряются несколькими сутками. Например, на р. Пур на севере Западной Сибири продолжительность ледостава уменьшилась на 13 суток за счет того, что вскрытие реки происходит теперь раньше, чем полвека назад (Калинин, 2010).

Вскрытие рек и ледоход становятся более интенсивными, что вызывает опасность появления зажоров и заторов в русле и наводнений на берегах рек (рис. 18).

Уменьшение площади снега и льда на планете способствует росту отражающей способности (альбедо) земной поверхности по отношению к солнечной радиации, что ведет к разогреванию планеты и еще большему сокращению площади снега и льда. В системе действует положительная обратная связь, способствующая дальнейшему потеплению климата.

Поступление большого количества пресных вод от таяния ледников суши и морских льдов влечет за собой рост уровня Мирового океана и может вызвать огромные изменения в глобальном распределении океанических течений, что приведет к существенному изменению климата на всей планете. Изменение характера течений в результате большого притока пресных талых вод в океан, особенно в Северной Атлантике, может усилить отрицательную обратную связь в климатической системе, которая будет способствовать похолоданию климата в будущем.

Рис. 19. Баланс массы ледникового покрова Гренландии. Желтым цветом обозначены области с незначительной потерей массы льда, голубым – области, где наблюдается ее накопление, красным – сокращение массы (Global outlook…, 2007).

Рис. 20. Отступление ледника Федченко в Таджикистане (Global outlook…, 2007).

Рис. 21. Отступление концов ледников Алтая (в метрах) с середины XIX в. (Narozhniy, Zemtsov, 2011)

Рис. 18. Подъем уровней воды при заторе льда на р. Томь у г. Томска весной 2010 г.

Рис. 22. Замена вытаивающих вертикальных опор линии электропередачи горизонтальными на севере Западно-Сибирской равнины (фото С.Н. Кирпотина, 2007)