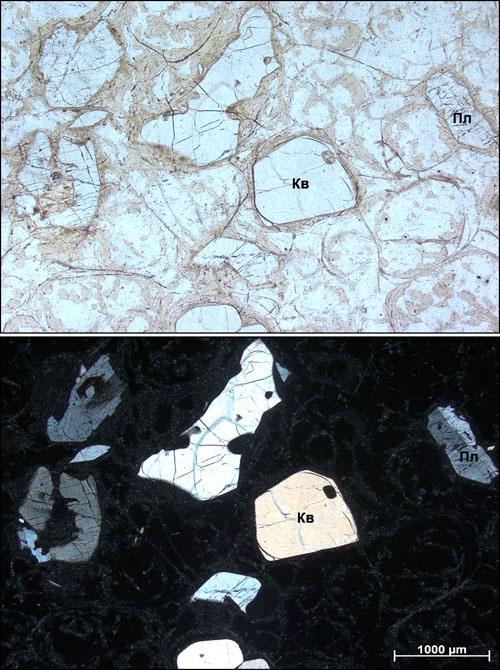

Рис. 100. Дацит (обр. III-273). Структура порфировая. Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом (Пл) и кварцем (Кв). Основная масса микрозернистая и сложена плагиоклазом, калиевым полевым шпатом и кварцем с признаками наложенной карбонатизации.

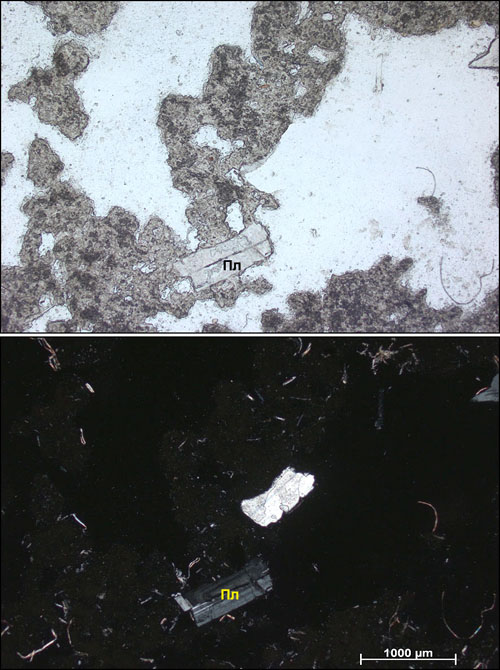

Рис. 101. Гиалодацит (обр. III-289). Структура витрофировая. Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом (Пл) и кварцем (Кв), которые погружены в вулканическое стекло, имеющего перлитовую структуру.

Для кислых вулканических пород нормального ряда выделены 3 семейства: 1) дацитов, 2) риодацитов и 3) риолитов.

1.5.1.2.1. Семейство дацитов

рис. 100

рис. 101

|

Дациты Дациты обычно имеют серую, зеленовато-серую окраску, часто порфировые. Порфировые выделения составляют до 20%, редко больше. Размер вкрапленников до Средний химический состав дацитов представлен в табл. 13. Дациты образуют потоки, купола, дайки. Они формируются обычно в завершающуюся стадию развития андезитового вулканизма. Дациты океанических хребтов и островных дуг относятся к формации натриевых риолитов, а на окраинах континентов и внутри материковых поясов – к андезитовой формации. |

|

Окислы

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

|

SiO2

|

64,45

|

71,84

|

69,92

|

69,50

|

74,53

|

67,64

|

74,46

|

73,02

|

65,33

|

72,97

|

|

TiO2

|

0,53

|

0,27

|

0,35

|

0,46

|

0,13

|

0,70

|

0,14

|

0,40

|

0,55

|

0,20

|

|

Al2O3

|

15,78

|

14,59

|

14,68

|

14,75

|

13,83

|

14,13

|

13,83

|

12,29

|

16,48

|

13,99

|

|

Fe2O3

|

1,71

|

1,13

|

1,38

|

1,80

|

0,80

|

1,56

|

0,79

|

1,88

|

2,51

|

1,24

|

|

FeO

|

2,68

|

1,33

|

1,97

|

1,86

|

0,66

|

3,51

|

0,73

|

1,51

|

1,56

|

0,92

|

|

MnO

|

0,13

|

0,04

|

0,06

|

0,03

|

0,05

|

0,08

|

0,05

|

0,15

|

0,15

|

0,07

|

|

MgO

|

1,89

|

0,63

|

0,80

|

1,01

|

0,40

|

0,39

|

0,41

|

0,40

|

1,44

|

0,43

|

|

CaO

|

3,86

|

1,67

|

1,97

|

2,72

|

1,25

|

2,48

|

1,18

|

088

|

3,68

|

1,26

|

|

Na2O

|

4,36

|

3,35

|

3,44

|

2,86

|

3,45

|

3,34

|

3,60

|

3,81

|

4,24

|

3,42

|

|

K2O

|

3,02

|

4,22

|

4,48

|

4,27

|

4,16

|

5,26

|

4,09

|

5,09

|

2,73

|

4,15

|

|

H2O

|

1,31

|

0,80

|

0,76

|

0,57

|

0,65

|

0,76

|

0,66

|

0,48

|

1,06

|

1,29

|

|

P2O5

|

0,25

|

0,13

|

0,19

|

0,17

|

0,09

|

0,15

|

0,06

|

0,09

|

0,27

|

0,06

|

Примечание. 1 – гранодиориты, 2 – граниты слюдяные, 3 – граниты роговообманковые, 4 – чарнокиты, 5 – лейкограниты, 6 – граниты-рапакиви, 7 – аляскиты, 8 – граниты эгирин-арфедсонитовые, 9 – дациты, 10 – липариты.

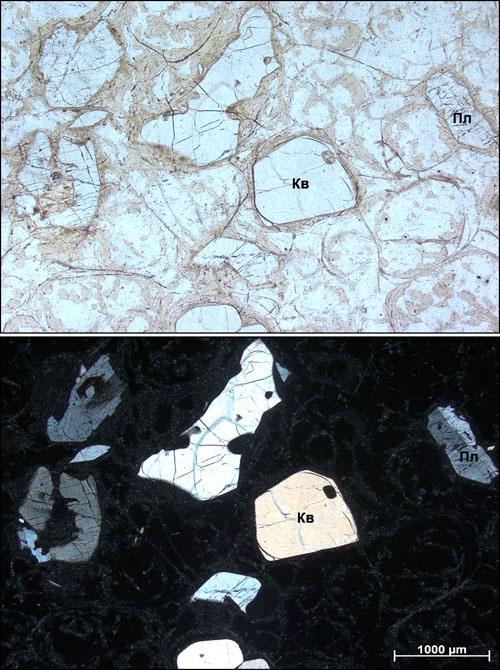

Рис. 102. Обсидиан (обр. III-282). Структура гиалиновая, текстура флюидальная. В стекловатой основной массе видны мерцающие зародыши минералов, ориентированные субпараллельно, согласно направлению течения лавового потока.

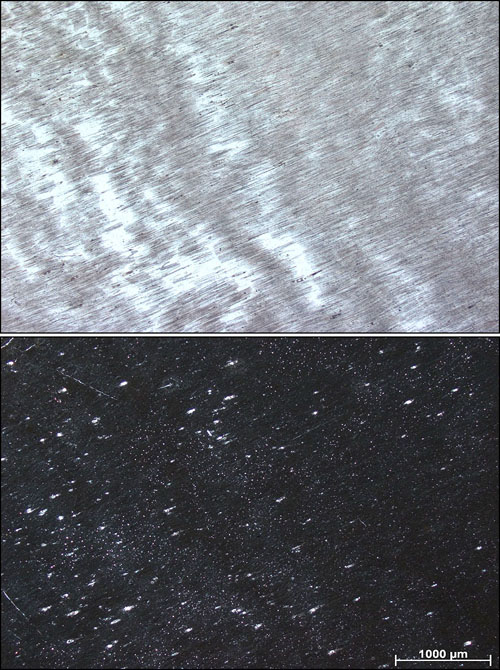

Рис. 103. Перлит (обр. III-297). Структура гиалиновая, перлитовая, характеризуется наличием в стекле округлых и овальных трещинок, в виде скорлуповатых оболочек. В стекловатой массе отмечаются единичные вкрапленники зерен плагиоклаза (Пл).

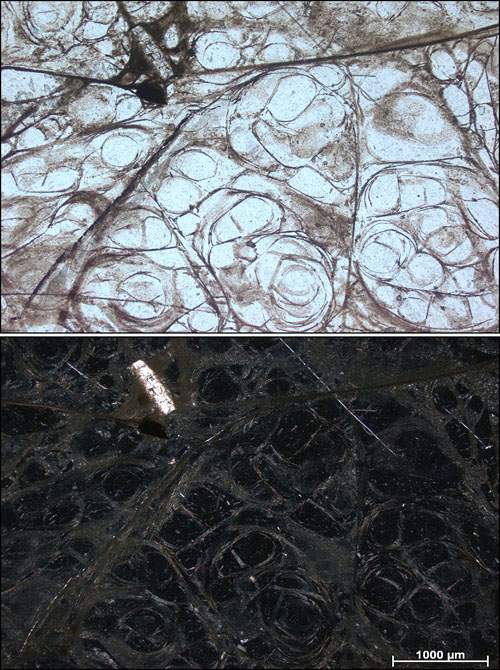

Рис. 104. Пемза (обр. III-293). Структура гиалиновая, текстура шлаковая. Порода сложена вулканическим стеклом, в котором наблюдаются многочисленные поры, часто смыкающиеся между собой. В стекловатой массе отмечаются единичные зерна плагиоклаза (Пл).

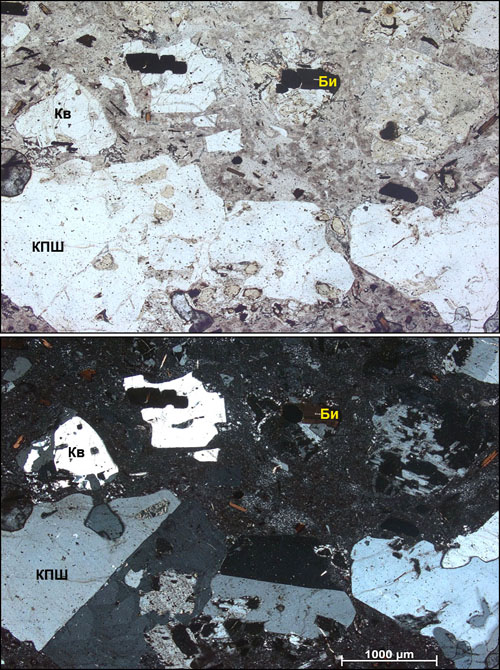

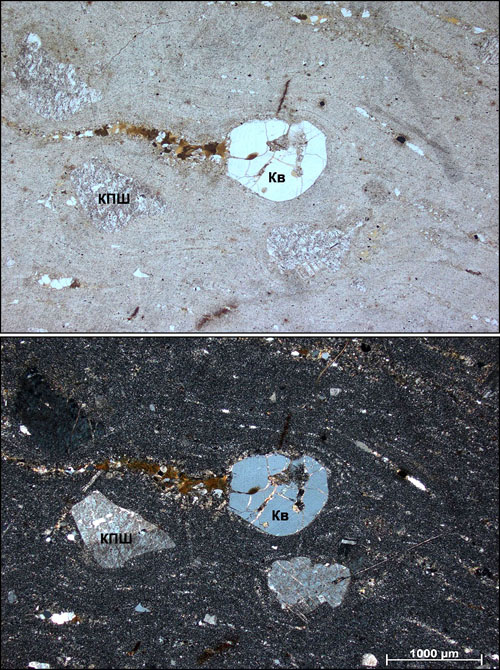

Рис. 105. Риолит (обр. III-272). Структура эвпорфировая. Порфировые вкрапленники сложены крупными зернами калиевого полевого шпата (КПШ) и кварца (Кв), а также более мелкими индивидами биотита (Би). Основная масса практически не раскристаллизована и имеет микрофельзитовую структуру.

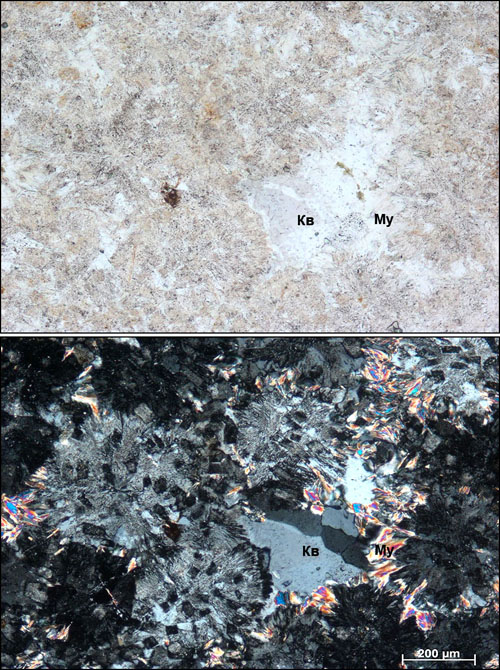

Рис. 106. Риолит сферолитовый (обр. III-257). Основная масса породы сложена сферолитами (Сфр), представляющими собой округлые закономерные срастания кварца и калиевого полевого шпата. Среди сферолитов отмечаются зерна кварца (Кв) и агрегативные скопления чешуек мусковита (Му).

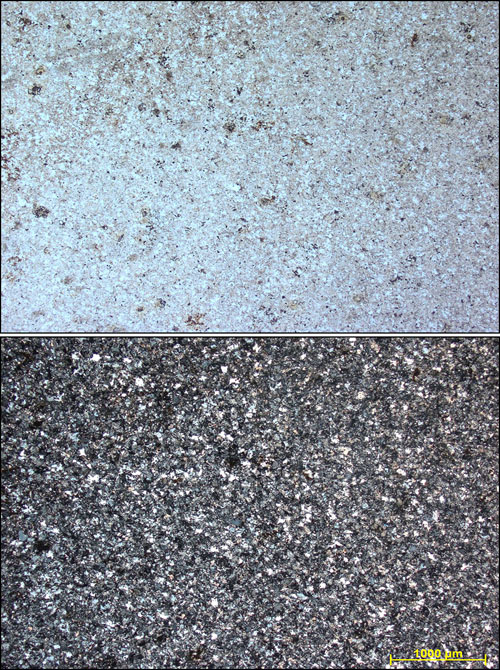

Рис. 107. Риолит афировый (обр. III-265). Порода имеет тонкозернистое строение и сложена очень мелкими зернами калиевого полевого шпата, плагиоклаза и кварца.

Рис. 108. Риолит (обр. III-252). Структура порфировая, текстура флюидальная. Порфировые вкрапленники представлены пелитизированным калиевым полевым шпатом (КПШ) и кварцем (Кв). Основная масса слабо раскристаллизована с фельзитовой структурой, в которой отчетливо наблюдаются признаки течения лавового расплава.

1.5.1.2.2. Семейство риодацитов

|

рис. 102 рис. 103

рис. 104

|

Риодациты Риодацит – промежуточная порода между риолитом и дацитом. Окраска породы серая, розовато-серая. Структура порфировая. Во вкрапленниках наблюдаются плагиоклаз, кварц, калиевый полевой шпат, биотит, амфибол, реже пироксены. Плагиоклаз часто имеет зональное строение (от андезина до олигоклаза). Структуры основной массы: фельзитовая, сферолитовая, микролитовая, микропойкилитовая, стекловатая. Среди стекловатых разновидностей риодацитов различают: обсидианы (рис. 102), перлиты (рис. 103), пемзы (рис. 104). Наиболее распространены риодациты в вулканических поясах окраин континентов и внутри континентальных зон тектоно-магматической активизации, в меньшей степени в пределах океанических островов и островных дуг. Относятся к андезитовой или риолитовой формациям. |

1.5.1.2.3. Семейство риолитов

|

рис. 105 рис. 106

рис. 107 рис. 108

|

Риолиты Термин риолит введен в петрографию в Средний химический состав риолитов представлен в табл. 13. Риолиты образуют потоки, купола и дайки. Наибольшее развитие риолиты имеют на окраинах континентов, распространены также и внутри них. Риолиты входят в состав формаций натриевых риолитов, андезитовой и риолитовых формаций. С риолитами могут быть связаны месторождения меди, олова, вольфрама. Они являются хорошим строительным материалом. |