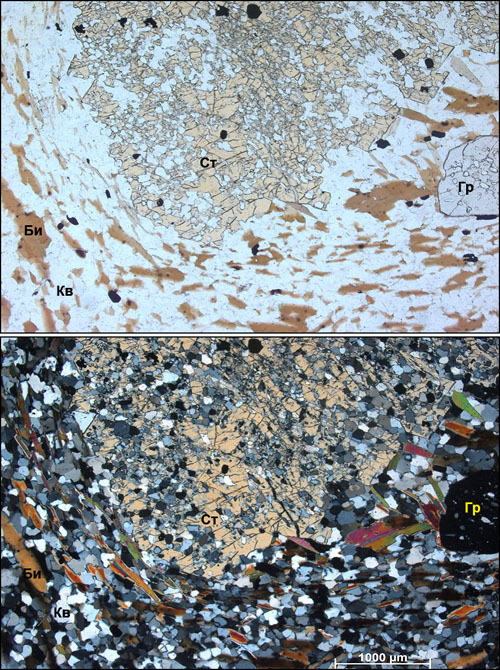

Рис. 179. Гранат-ставролитовый сланец (обр. 01-204). Структура порфиробластовая, пойкилобластовая, основная масса лепидогранобластовая, текстура сланцеватая. Порфиробласты представленны крупными индивидами ставролита (Ст) и граната (Гр), насыщенными мелкими включениями минералов основной массы, которые обеспечивают пойкилобластовую структуру. Основная масса породы сложена агрегатом мелких зерен бесцветного кварца (Кв) и коричневого биотита (Би) с примесью черных индивидов рудных минералов.

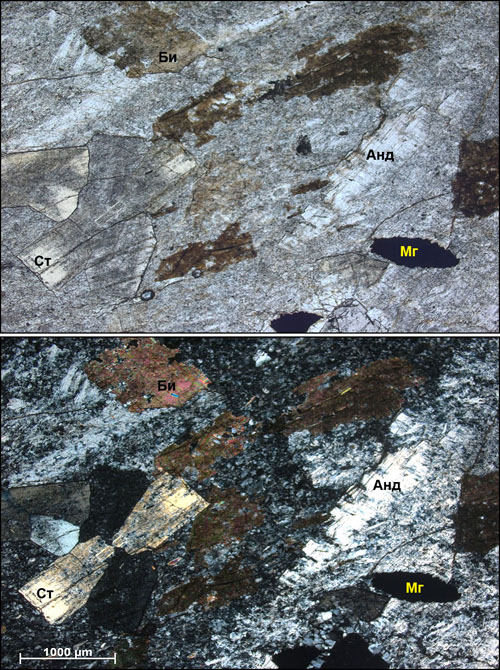

Рис. 180. Биотит-андалузит-ставролитовый сланец (обр. 01-209). Структура порфиробластовая, основная масса микрозернистая гранобластовая, текстура сланцеватая. Порфиробласты представленным индивидами ставролита (Ст), андалузита (Анд), биотита (Би) и магнетита (Мг).

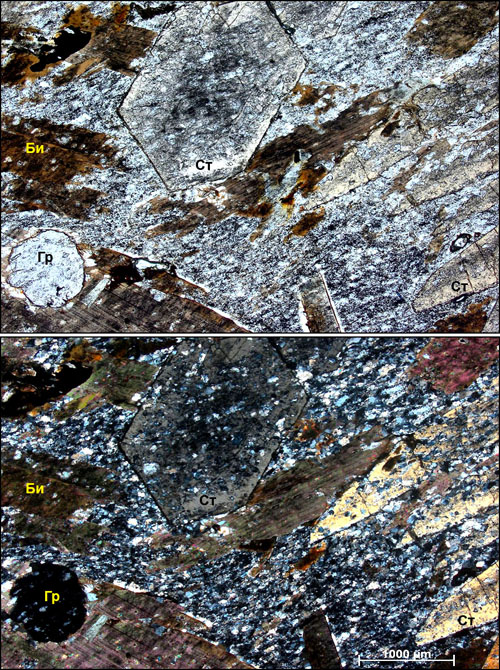

Рис. 181. Гранат-биотит-ставролитовый сланец (обр. I-202). Структура порфиробластовая, основная масса гранобластовая, текстура сланцеватая. Порфиробласты представленным индивидами ставролита (Ст), граната (Гр) и биотита (Би). Основная микрозернистая и имеет, преимущественно, графитисто-кварцевый состав.

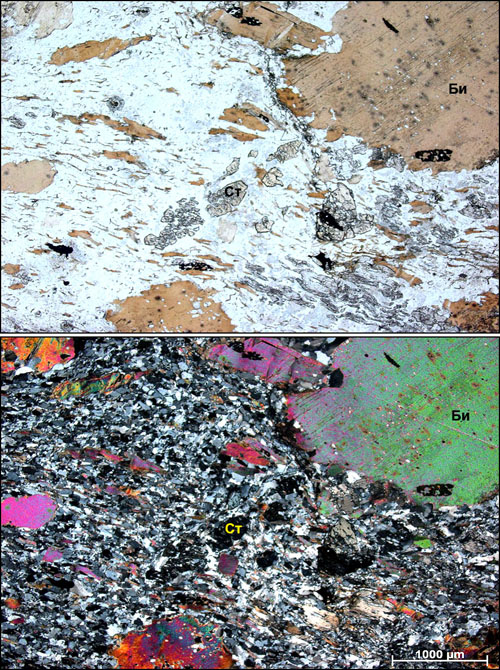

Рис. 182. Ставролит-биотитовый сланец (обр. I-216). Структура порфиробластовая, основная масса лепидогранобластовая, текстура сланцеватая. Порфиробласты представленным индивидами ставролита (Ст) и биотита (Би). Основная масса породы сложена агрегатом мелких зерен бесцветного кварца и биотита.

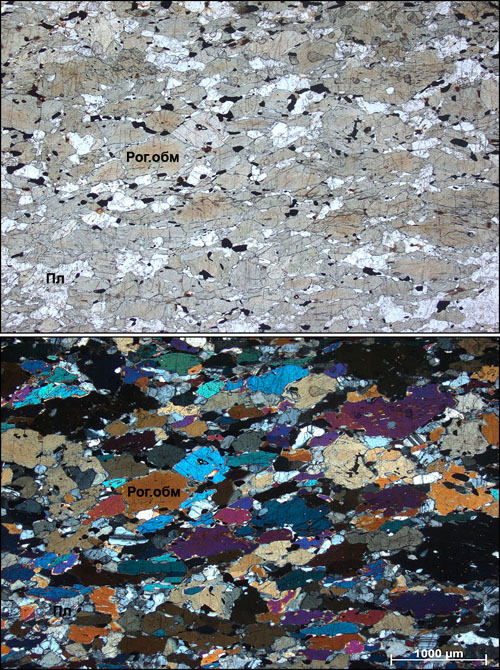

Рис. 183. Амфиболит (обр. 5048). Структура гранонематобластовая, текстура сланцеватая. Порода сложена, преимущественно, зернами роговой обманки (Рог.обм) при подчиненной роли плагиоклаза (Пл). Порода насыщена вкрапленностью черных зерен рудных минералов.

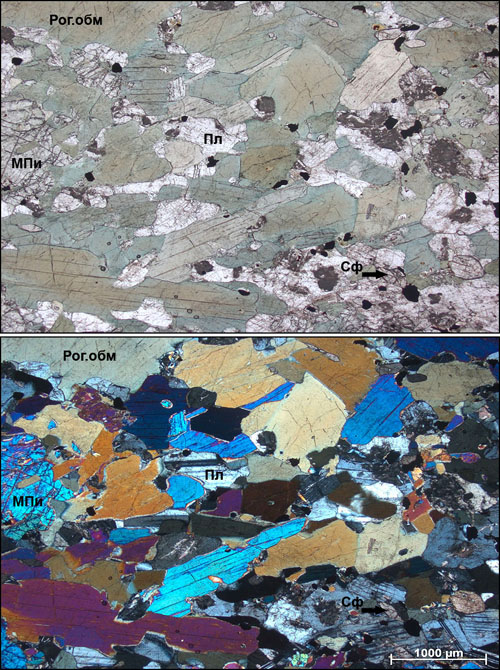

Рис. 184. Пироксеновый амфиболит (обр. 5050). Структура гранонематобластовая, текстура сланцеватая. Порода сложена зернами роговой обманки (Рог.обм), неравномерно пелитизированного плагиоклаза (Пл) и, реже клинопироксена (МПи). Отмечается акцессорная вкрапленность сфена (Сф).

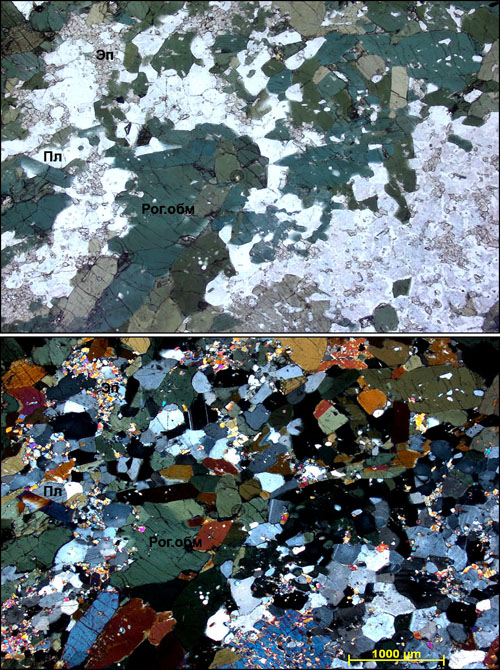

Рис. 185. Эпидотовый амфиболит (обр. I-170). Структура гетерогранонематобластовая. Порода сложена зернами роговой обманки (Рог.обм), плагиоклаза (Пл) и эпидота (Эп).

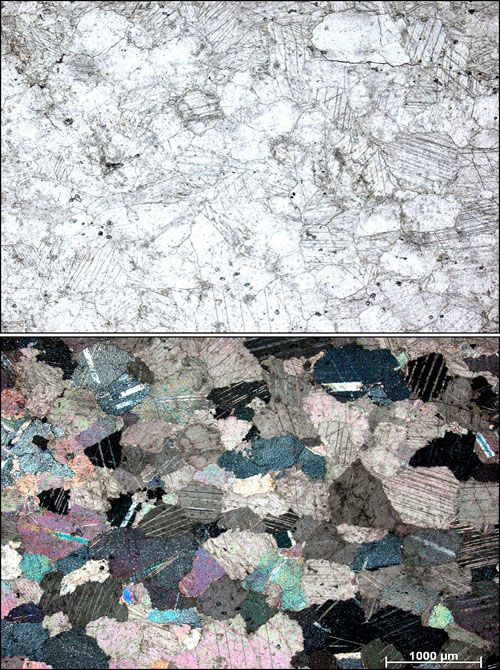

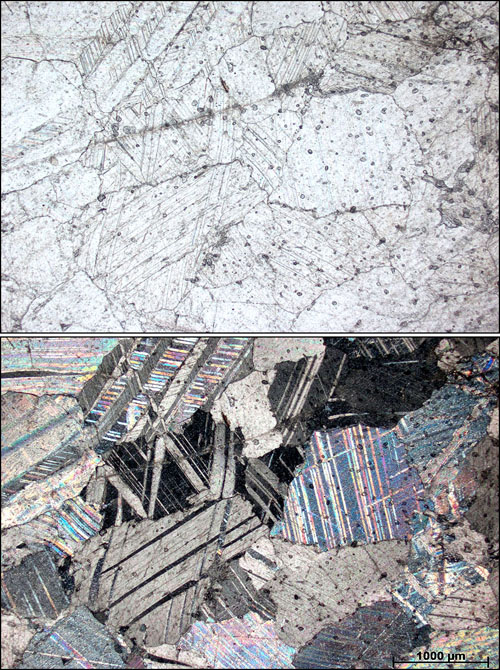

Рис. 186. Мрамор (обр. I-200). Структура гранобластовая, текстура массивная. Порода сложена сдвойникованными зернами кальцита.

Рис. 187. Мрамор (обр. I-40). Структура крупнозернистая, гранобластовая, текстура слабо сланцеватая. Порода сложена сдвойникованными зернами кальцита.

Рис. 188. Мрамор сланцеватый (обр. I-207). Структура гранобластовая, текстура сланцеватая. Порода сложена линзовидными зернами кальцита, обладающими строгой предпочтительной ориентировкой. Отмечается тонкая вкрапленность черного углистого вещества.

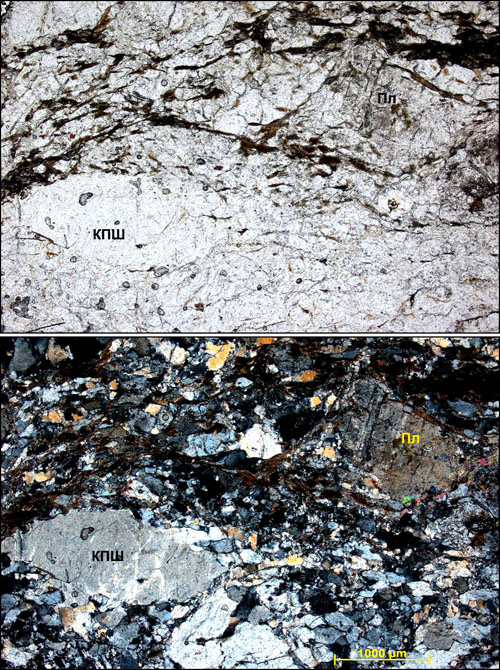

Рис. 178. Очковый гнейс (обр. I-242). Структура порфиробластовая, основная масса лепидогранобластовая, текстура сланцеватая. Порфиробласты представлены линзовидными индивидами калиевого полевого шпата (КПШ) и плагиоклаза (Пл). Основная масса сложена кварцем (Кв), полевыми шпатами и слюдами.

|

рис. 179 рис. 180

рис. 181 рис. 182

рис. 183 рис. 184

рис. 185 рис. 186

рис. 187 рис. 188

|

Кристаллические сланцы К кристаллическим сланцам, как уже отмечалось выше, относятся породы разнообразного минералогического состава, в которых отсутствует совместная ассоциация полевых шпат с кварцем, однако по отдельности они могут присутствовать в значительных количествах. Кристаллические сланцы обычно от мелко- до крупнозернистых, для них характерны гранобластовые, лепидобластовые, нематобластовые структуры либо различные их сочетания. Текстура преимущественно сланцеватая. Минералогический состав кристаллических сланцев отличается значительным многообразием. Совместно с кварцем либо полевыми шпатами часто встречаются слюды, обыкновенная роговая обманка, пироксены, кордиерит, силлиманит, ставролит, дистен, гранаты и некоторые другие. По особенностям минералогического состава выделяются многочисленные разновидности кристаллических сланцев: слюдяные (отмеченные выше), ставролитовые, андалузитовые, гранатовые и др. (рис. 179, 180, 181, 182). Принадлежность кристаллических сланцев к той или иной фации метаморфизма можно установить по примесным минералам–индикаторам метаморфизма, а также по ассоциирующим с ними породам. Амфиболиты Амфиболиты возникают в результате глубокого преобразования в условиях высоких температур и больших гидростатических давлений основных и средней основности магматических пород, а также некоторых мергелей. В зависимости от природы исходных пород обычно выделяются ортоамфиболиты и параамфиболиты. Первые из них возникают при метаморфизме магматических пород, а параамфиболиты – за счет осадочных пород. Выделение орто- и параамфиболитов требует очень тщательного изучения условий залегания этих пород и анализа их химических и минералогических особенностей. Амфиболиты представляют собой зернистые породы массивной текстуры, главной особенностью состава которых является одновременное присутствие среднего или основного плагиоклаза и обыкновенной роговой обманки (рис. 183). Кроме этих определяющих минералов в описываемых породах могут встречаться моноклинный пироксен, гранат, биотит и некоторые другие минералы. По особенностям минералогического состава выделяют пироксеновые (рис. 184), биотитовые, гранатовые и другие разновидности амфиболитов. Нередко амфиболиты обладают сланцеватыми текстурами и тогда их называют амфиболитовыми сланцами. Несколько отличны по условиям образования и составу эпидотовые амфиболиты (рис. 185), которые характеризуются присутствием вместе с обыкновенной роговой обманкой альбита и эпидота. Такие амфиболиты возникают при пониженных температурах метаморфизма. Мраморы и сланцеватые мраморы возникают при метаморфизме карбонатных пород. Обычно это массивные породы, сложенные главным образом мозаичным агрегатом кальцита – мраморы (рис. 186, 187) или доломита – доломитовые мраморы. Встечаются также и сланцеватые мраморы (рис. 188). Если исходные карбонатные породы содержали значительные количества примесей, то в мраморах возникают разнообразные силикатные минералы, характер которых определяется не только составом и содержанием примесей, но и РТ-условиями метаморфизма, такие породы называются кальцифиры. Наиболее распространенными минералами-примесями в кальцифирах являются тремолит, волластонит, эпидот, гроссуляр, везувиан, плагиоклаз, цоизит и др. По своему виду и минералогическому составу эти породы практически не отличаются от описанных ранее контактовых мраморов. Их можно отличить только по наличию сланцеватых текстур и геологическим условиям залегания. |