Меры длины, сложившиеся в XVII в., на протяжении XVIII в. не изменились, но были дополнены и соотнесены английскими мерами – футом и дюймом.

Английский фут (англ. foot – «ступня», «нога») равнялся 12 дюймам, или 30,48 см.

Дюйм (гол. duim – «большой палец») был равен 2,54 см.

Аршин стал равняться в современном метрическом выражении 71,12 см (28 английских дюймов)

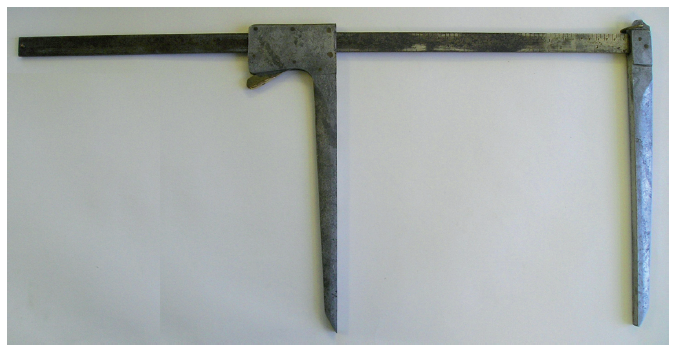

Рисунок. Образцовый аршин, предположительно изготовленный Р. Гайнамом в 1806 г.

в виде бруска из желтой меди и передвижными пластинками с прорезями.

Сажень, которую образовывали три аршина, стала равна 7 английским футам (84 английских дюйма), что составляло 213,36 см. Соответственно, по отношению к русской сажени 1 фут – это 1/7 ее часть, а 1 дюйм – 1/84.

В соответствии с уменьшением приблизительно на 1% аршина и сажени уменьшились и остальные меры. Четверть в метрическом выражении уменьшились с 18 см до 17,78 см. Вершок стал равен не 4,5, а 4,45 см.

Таким образом, сажень = 3 аршинам = 7 английским футам = 12 четвертям = 48 вершкам = 84 дюймам = 213,36 см.

Появление в русской метрологии английского фута и дюйма, прежде никогда не использовавшихся в России, но необходимых для организации новых отраслей промышленности, привели к существованию в XVIII–XIX вв. двух систем мер длины: сажень – аршин – вершок и сажень – фут – дюйм. Эти системы могли применяться в различных сферах, но часто использовались и совместно, что затрудняло счет и вызывало необходимость перевода мер из одной системы в другую. Фут и дюйм, находясь в кратном соотношении с саженью и аршином, не могли быть выражены целыми числами подразделений аршина; фут = 6 6/7 вершка, а вершок = 1 3/4 дюйма. Поэтому одни размеры указывались исключительно в вершках, а другие только в футах и дюймах. В текстильной промышленности применялись аршины и вершки, в кораблестроении – в основном футы и дюймы. В соответствии с этим размеры судов и судостроительных деталей указывались в футах, размеры же парусов – в аршинах. В металлургической и металлообрабатывающей промышленности аршин и фут использовались одновременно. В научной практике, где по началу преобладали иностранцы на русской службе, употреблялись и те и другие меры, а также иные европейские единицы. Например, пользовались понятием географической мили, которая составляла 1/15 часть градуса земного меридиана и равнялась 6,9569 версты (миля считалась приближенно равной 7 верстам).

1 верста путевая = 500 саженей = 1 500 аршин = 3 500 английских футов = 1 066,80 м ≈ 1 км 67 м.

1 верста межевая = 2 путевым верстам = 1 000 саженей = 3 000 аршинам = 7 000 английских футов = 2 133,60 м ≈ 2 км 134 м.

1 000-саженные версты, употреблявшиеся ранее для измерения расстояний в Сибири и частично на юге, постепенно вышли из употребления. Уже в 1721–1722 гг. их рассматривали как «старые версты».

На расстоянии путевой версты, начиная с Петра I, вдоль наиболее важных дорог начали расставляться верстовые столбы (отсюда выражение «столбовая дорога» как хорошо известный, наезденный путь). C начала XIX в. их окрашивали в черно-белый цвет («Только версты полосаты попадаются одне» – А.С. Пушкин).

В указанный период в обиход вошли и такие малые английские меры длины, как линия и точка, которые отсчитывались относительно дюйма (2,54 см).

1 линия = 1/10 дюйма = 0,254 см = 2,54 мм.

1 точка = 1/100 дюйма = 0,0254 см = 0,254 мм.

Линиями в России измеряли, например, стекло для керосиновых ламп, калибры ружей (диаметр канала ствола). Например, введенная на вооружение в русской армии с 1891 г. винтовка С.И. Мосина по своему калибру получила название трехлинейка (7,62 мм). Линии применялись в научных исследованиях. Точки использовались только в измерении золотых и серебряных монет.

В качестве средств измерения длины в XVIII в. продолжали использоваться мерные веревки в 20, 30, 40 и более сажен. Для достижения точности измерений, например при определении протяженности дорог, применялись железные цепи длиной от 5 до 10 саженей. Рабочие сажени изготавливались из дерева и представляли собой четверогранный деревянный брусок, на котором медными гвоздиками обозначались футы и дюймы.

В XIX в. землемерные цепи и ленты продолжали использоваться. Металлические аршины и сажени вытесняли деревянные меры, в особенности в тех сферах, где требовалась точность измерений. Точность измерений повышалась путем использований новых измерительных приборов и методов при проектировании железных дорог и различных сооружений, при измерении рельефа и картографировании, в машиностроении и производстве оружия. Измерительные инструменты, изготовленные Путиловским заводом, позволяли с 90-х гг. XIX в. измерять с точностью до 0,01 мм. При линейных измерениях с конца XIX в. широко стали применяться метрические меры.

Рисунок. Штангенциркуль (предположительно конец XIX в.). Применялся для измерения диаметров стволов деревьев. Наряду с русской вершковой шкалой градуирован в английских дюймах и сантиметрах. Из фондов МАЭС ТГУ.

Рисунок. Метрическая рулетка (предположительно 30-е гг. XX века). Из фондов МАЭС ТГУ.