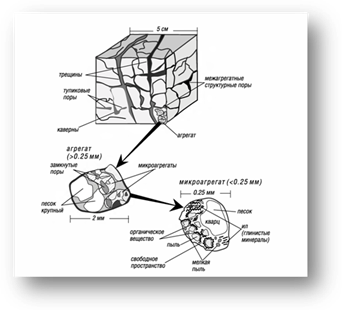

Почвенный агрегат. естественное почвенное трехмерное образование из почвенных микроагрегатов и/или элементарных почвенных частиц в результате их соединения прочными связями и соединениями различной природы: коагуляция коллоидов, органическое вещество почвы, ионами Са, Al, Fe. Агрегаты обладают порозностью, называемой агрегатной. Являются основным «запасающим» объемом почвенного порового пространства, в котором содержатся питательные вещества, влага, воздух и почвенные микроорганизмы. Выделяют агрегатный уровень исследования почв, который находится между текстурным (т.е. уровнем элементарных почвенных частиц) и горизонтным. На схеме (рис. 3.1) представлен горизонтный уровень, состоящий из отдельных агрегатов, которые в свою очередь состоят из микроагрегатов и элементарных почвенных частиц.

Отдельные гранулометрические частицы могут взаимодействовать друг с другом, «склеиваясь» и образуя сначала микроагрегаты, а затем и макроагрегаты, педы, почвенные комки и фрагменты. Это хорошо видно на приведенной в начале предыдущей части схеме агрегатного строения почв. Микроагрегаты на этой схеме - это почвенные отдельности, состоящие из элементарных почвенных частиц. Отметим очень важный момент в организации микроагрегатов: основную связующую роль между пылеватыми и песчаными элементарными почвенными частицами (скелетом) играют илистые частицы. Так формируется из элементарных почвенных частиц первичная структурная единица почвы - микроагрегат.

Соединяясь друг с другом, микроагрегаты образуют уже макроагрегаты, или просто агрегаты. Граница между микро- и макроагрегатами, по предложению К.К. Гедройца, находится на уровне 0.25 мм. Особенно важна устойчивость, стабильность почвенных микро- и макроагрегатов, способность их противостоять внешним воздействиям. Именно от этой способности агрегатов зависит и противоэрозионная устойчивость почв, и способность выдерживать внешние механические нагрузки, и многие другие почвенные функции.

Рис. 3.1. Схема агрегатного строения почв

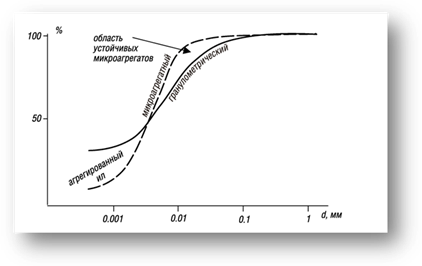

Традиционно распределение микроагрегатов по размерам (микроагрегатный состав почв) рассматривается совместно с гранулометрическим составом почв. Более того, как указывалось выше, фракции микроагрегатов по размерам аналогичны фракциям гранулометрических элементов. Это позволяет провести ряд оценок устойчивости микроструктуры. Если рассмотреть кумулятивные кривые гранулометрического и микроагрегатного анализов, можно заметить их несовпадение как в области тонких частиц, так и в области крупных, песчаных (рис. 3.2).

Различие в содержании тонких частиц, в частности, ила, указывает какое количество ила из гранулометрии участвует в формировании микроагрегатов. Эта область агрегированного ила. Чем она больше, тем большее количество ила участвует в образовании устойчивых микроагрегатов, тем лучше почвенно-физические условия. Напротив, в области крупных песчаных частиц кривая микроагрегатного анализа идет выше, количество микроагрегатов выше, чем гранулометрических частиц. Это вполне понятно: в случае микроагрегатного анализа мы определяем частицы, которые получились агрегированием из более мелких гранулометрических частиц. Значит, чем шире эта область различия кривых микроагрегатного и гранулометрического составов, тем больше крупных микроагрегатов, тем лучше микроагрегирована почва. Именно на основании рассмотрения этих областей в гранулометрическом и микроагрегатном анализах предложены различные характеристики (или коэффициенты), позволяющие судить об агрегированности почв, о наличии стабильных микроагрегатов.

Рис.. 3.2. Пример кумулятивных кривых микроагрегатного и гранулометрического составов