Систематический ход анализа анионов основан на различной растворимости солей бария и серебра в воде и разбавленных минеральных кислотах.

Как и при анализе смеси катионов, систематическому ходу анализа анионов предшествуют предварительные испытания. Большинство анионов можно обнаружить в отдельных порциях анализируемого раствора или твердого вещества дробным методом. Обнаружению анионов не мешают катионы К+, Na+ и NH4+. Если в анализируемом растворе присутствуют другие катионы, то их удаляют с карбонатом натрия при нагревании.

Предварительные испытания

1. Определение рН раствора. В кислой среде отсутствуют анионы CO32–, SO32–, S2O32–, NO2–, S2–-анионы, также не могут одновременно присутствовать I– и NO2–; I– и IO3–; I– и AsO43–; NO2– и AsO33–; SO32– и AsO43–; S2O32– и AsO43–; IO3– и SСN–; NO2–, NO3– и S2O32–.

В щелочной среде могут присутствовать все анионы, но не могут одновременно находиться IO3– и S2–.

2. Проба на совместное присутствие окислителей и восстановителей. К 3–4 каплям анализируемого раствора добавляют 2 М СН3СООН до рН < 7. Если присутствуют одновременно I– и NO2– или I– и IO3–, то раствор окрасится в красно-бурый цвет из-за выделившегося йода (при добавлении крахмала появляется синяя окраска). Если результат предыдущей пробы отрицательный, то к 3 каплям другой порции анализируемого раствора добавляют 2 М HCl до более кислой реакции. При одновременном присутствии I– и AsO43– выделяется йод. В присутствии S2O32– или смеси SO32– и S2– раствор постепенно мутнеет вследствие выделения серы.

3. Проба на присутствие анионов-восстановителей. К 2–3 каплям анализируемого раствора добавляют 1 каплю 2 М NaОН, разбавленный раствор KMnO4 (1–2 капли) и нагревают на водяной бане. В присутствии анионов-восстановителей (SO32–, S2O32–, I–, SСN–, AsO33–) выпадает бурый осадок MnO2. К другой порции анализируемого раствора добавляют 2 М H2SO4 и 1–2 капли раствора йода. В присутствии SO32– и S2O32– бурая окраска йода исчезает.

4. Проба на присутствие анионов-окислителей. К 3–4 каплям анализируемого раствора добавляют 2 М H2SO4 до кислой реакции, несколько капель хлороформа (бензола) и 1–2 капли КI. Смесь встряхивают. В присутствии анионов-окислителей органический слой окрашивается в розово-фиолетовый цвет.

Следует помнить, что при одновременном присутствии окислителей и восстановителей нельзя делать выводы об отсутствии тех или иных анионов на основании отрицательных результатов предварительных испытаний.

5. Проба на выделение газов. К 3–4 каплям анализируемого раствора добавляют 1–2 капли 2 М H2SO4 и нагревают. В случае присутствия CO32–, SO32–, S2O32–, S2–, NO2– выделяется газ:

– CO2 – бесцветный газ, без запаха, вызывающий помутнение известковой воды;

– SO2 – бесцветный газ, с запахом горящей серы, вызывающий помутнение известковой воды;

– NO2 – красно-бурый газ с резким запахом;

– H2S – бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц, вызывающий почернение бумаги, смоченной раствором Pb(NO3)2.

6. Проба на присутствие анионов I группы. К 3–4 каплям анализируемого раствора (рН 7–9) добавляют 2–3 капли раствора BaCl2. В присутствии анионов I группы образуется осадок. Анионы ВО2–, S2O32–, IO3– осаждаются только концентрированным раствором BaCl2.

7. Проба на присутствие анионов II группы. К 2–3 каплям анализируемого раствора добавляют 2–3 капли раствора AgNO3 и такой же объем 2 М HNO3. В присутствии анионов II группы образуется осадок.

Дробный метод обнаружения анионов

1. Обнаружение S2O32–. К 3–4 каплям анализируемого раствора добавляют 2–3 капли раствора I2 и 1 каплю крахмала. В присутствии S2O32– раствор обесцвечивается. Аналогичную реакцию дают ионы SO32–, поэтому мешают определению. Их можно предварительно удалить, осаждая раствором соли стронция в виде осадка SrSO3.

2. Обнаружение CO32–. К 3–4 каплям анализируемого раствора добавляют 1–2 капли 2 М H2SO4 (HCl) и нагревают. В присутствии CO32– выделяется CO2, вызывающий помутнение известковой воды.

Реакции мешают SO32–- и S2O32–-ионы, т.к. также вызывают помутнение известковой воды. Их предварительно удаляют: 1) добавлением к раствору 2–3 капель 3%-ного раствора Н2О2; 2) добавлением к раствору серной кислоты и 3–4 капель KMnO4 или K2Cr2O7. При этом сульфиты и тиоцианаты окисляются до сульфатов. Проведению этой реакции мешают оксалаты, так как в этих условиях окисляются до CO2. После окончания реакции приступают к определению CO32–.

3. Обнаружение РО43–. К 2–3 каплям анализируемого раствора добавляют 3–4 капли молибденовой жидкости, предварительно добавив 6 М HNO3 и прокипятив раствор для окисления восстановителей (SO32–, S2O32–, Cl–). В присутствии РО43- образуется желтый кристаллический осадок. Силикат-ион в тех же условиях также образует осадок желтого цвета 12-молибдосиликат аммония, но он, в отличие от 12-молибдофосфата аммония, растворим в HNO3. Ион AsO43– только при нагревании образует желтый осадок (NH4)3As(Mo3O10)4, нерастворимый в HNO3.

4. Обнаружение B(OH)4– (В4О72–). В фарфоровую чашку помещают 5–6 капель анализируемого раствора, выпаривают досуха, охлаждают. Сухой остаток смачивают 1–2 каплями концентрированного раствора H2SO4, добавляют 8–10 капель этилового спирта и смесь поджигают. В присутствии В4О72– пламя окрашивается в зеленый цвет. Если при добавлении H2SO4 выделяются бурые пары (I2, Вr2, NO2), то смесь осторожно нагревают до прекращения реакции, а затем охлаждают, добавляют этиловый спирт и поджигают.

5. Обнаружение СН3СОО–: а) к 3–5 каплям анализируемого раствора добавляют 3–5 капель этилового спирта и 3–5 капель концентрированного раствора H2SO4. Появление запаха этилацетата указывает на присутствие СН3СОО–. Присутствие Cl–, Br–, I–, SO32–, S2O32–, S2– мешает определению. В этом случае обнаружение СН3СОО– проводят после отделения I и II групп;

б) 5–6 капель анализируемого раствора упаривают в фарфоровой чашке (или берут немного твердого исходного вещества) и растирают с твердым КНSO4 или NaНSO4. В присутствии СН3СОО–-иона появляется запах уксуса. Если при растирании выделяются газы с резким запахом (Cl2, Вr2, HCl, SO2), то обнаружение СН3СОО– проводят после отделения I и II групп.

6. Обнаружение SСN–. К 2–3 каплям анализируемого раствора добавляют 1–2 капли 1 М H2SO4 и 1–2 капли FeCl3. В присутствии SСN– появляется темно-красное окрашивание. В присутствии PO43–, F–, CH3COO–, C2O42–, I– и анионов оксикислот определение SСN– проводят в осадке после добавления в анализируемый раствор AgNO3.

7. Обнаружение SiO32–. К 2–3 каплям анализируемого раствора добавляют 1–2 капли раствора NH4Cl и нагревают. В присутствии SiO32– образуется белый студенистый осадок.

8. Обнаружение C2O42–. К 3–4 каплям анализируемого раствора добавляют 3–4 капли раствора 2 М H2SO4 и нагревают до 70˚С. Затем к смеси по каплям добавляют раствор KMnO4. В присутствии C2O42– наблюдают обесцвечивание раствора. Мешают SO32–, S2O32–. Их влияние устраняют длительным нагреванием в кислой среде до выделения серы.

9. Обнаружение F–. К 2–3 каплям исследуемого раствора добавляют 3–4 капли раствора CaCl2. В присутствии F– образуется белый осадок, нерастворимый в CH3COOH. Определению мешают ионы C2O42–, которые с CaCl2 образуют белый осадок, нерастворимый в CH3COOH, и анионы РО43–, S2O32–, CO32–, SO32–. Последние дают с CaCl2 в нейтральной или слабощелочной средах осадки, растворимые в кислотах, в том числе в CH3COOH.

10. Обнаружение S2–: а) к 2–3 каплям исследуемого раствора добавляют 2–3 капли раствора AgNO3. Образуется черный осадок;

б) к 2–3 каплям исследуемого раствора добавляют 2–3 капли раствора соли кадмия. Образуется желтый осадок CdS.

11. Обнаружение NO3–. На предметное стекло помещают раствор дифениламина в концентрированной H2SO4 (1–2 капли) и одну каплю анализируемого раствора. Раствор приобретает синее окрашивание. Мешают NO2–, CrO42– и другие анионы-окислители. Если в растворе присутствуют йодиды, то последние в среде H2SO4 окисляются до I2 и тем самым маскируют окраску, вызываемую NO3–. При совместном присутствии NO3– и NO2– последний удаляют нагреванием анализируемого раствора с твердыми солями аммония.

Систематический анализ смеси анионов

Предварительно из исследуемого раствора удаляют SiO32– и S2–. Для этого к 1–2 мл раствора добавляют раствор [Zn(NH3)4]2+ и нагревают до образования студенистого осадка. Центрифугируют и удаляют осадок. В центрифугате определяют анионы I–III групп.

Для приготовления [Zn(NH3)4]2+ к раствору соли цинка по каплям добавляют 10%-ный раствор NH3 до образования осадка. Полученный осадок промывают водой и растворяют в нескольких каплях 10%-ного NH3.

Осаждение анионов I группы и их анализ. Присутствие анионов I группы устанавливают по образованию осадка с BaCl2 в нейтральной или слабощелочной среде. Для этого к 15–20 каплям анализируемого раствора добавляют раствор BaCl2 (рН ≥ 7) до прекращения выделения осадка и центрифугируют.

Раствор 1: анионы II и III групп не анализируют.

Осадок 1: бариевые соли анионов I группы.

Обнаружение аниона SO42–. К осадку 1 добавляют 2 М HNO3. В присутствии аниона SO42– осадок не растворяется.

Раствор 2: анионы I группы.

Осадок 2: BaSO4.

Обнаружение аниона SO32–. К части раствора 2, подкисленного 2 М HNO3 (HCl), добавляют по каплям раствор I2. В присутствии SO32–-аниона йод обесцвечивается.

К другой части раствора 2 добавляют 2–3 капли 2 М H2SO4 и по каплям разбавленный раствор KMnO4. В присутствии SO32– розовая окраска KMnO4 исчезает.

Остальные анионы I группы определяют частными реакциями.

Осаждение анионов II группы и их анализ. Присутствие анионов II группы устанавливают по образованию осадка с AgNO3. Для этого к 10–15 каплям анализируемого раствора, подкисленного 2 М HNO3, добавляют по каплям раствор AgNO3 до прекращения выделения осадка и центрифугируют.

Раствор 3: анионы I и III групп не анализируют.

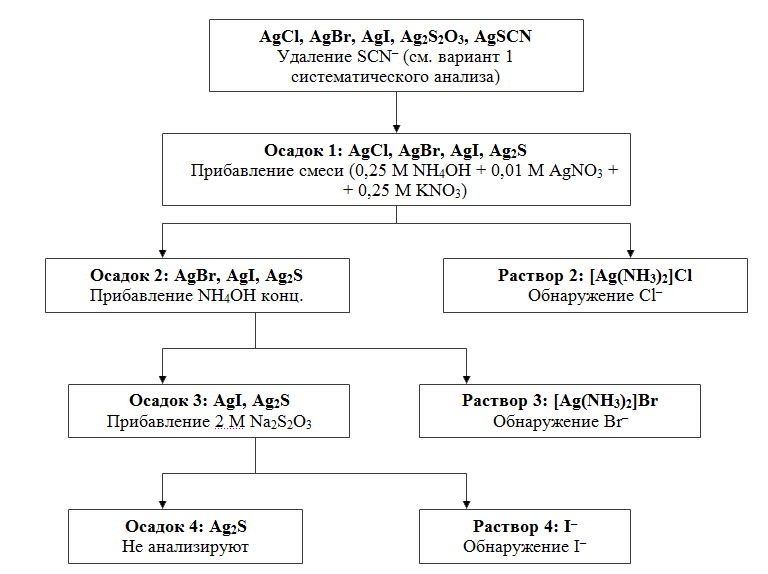

Осадок 3: AgCl, AgBr, AgI, AgIO3, Ag2S2O3, AgSCN анализируют по схема систематического анализа анионов II группы (табл. 8.5).

Если в анализируемом растворе присутствовали анионы S2O32–, то осадок 3 темнеет со временем вследствие образования Ag2S из Ag2S2O3.

Если в анализируемом растворе был обнаружен анион SCN–, то его необходимо из осадка 3 удалить, так как он мешает определению Cl–, Br– и I–- ионов.

Удаление SCN–. Осадок 3 переносят в тигель и в течение 1 мин нагревают на плитке до темно-красного цвета. О полном разложении SCN– можно судить по прекращению горения серы и дальнейшему почернению осадка. После удаления SCN– осадок промывают водой и центрифугируют. Центрифугат удаляют. Осадок AgCl, AgBr, AgI, AgIO3, Ag2S анализируют.

Осадок 4: AgCl, AgBr, AgI, AgIO3, Ag2S.

Отделение и обнаружение IO3–. К основной массе осадка 4 прибавляют 5–6 капель Н2SO4 или HNO3 (1:4), перемешивают, подогревают на водяной бане и центрифугируют.

Раствор 5: IO3–.

Осадок 5: AgCl, AgBr, AgI, Ag2S.

К 2–3 каплям раствора 5 добавляют по 1 капле 2 М СН3СООН, раствора Na2S2O3 и крахмал. В присутствии IO3– раствор синеет, а при дальнейшем добавлении Na2S2O3 – обесцвечивается.

Анализ смеси AgCl, AgBr, AgI, Ag2S основан на различной растворимости солей серебра.

Отделение и обнаружение Cl–. Осадок 5 обрабатывают раствором смеси реагентов 0,25 М NH4OH + 0,01 M AgNO3 + 0,25 M KNO3, перемешивают и центрифугируют. В этих условиях растворяется только AgCl.

Раствор 6: [Ag(NH3)2]+ + Cl–.

Осадок 6: AgBr, AgI, Ag2S.

К 2–3 каплям раствора 6 добавляют 1–2 капли 2 М НNO3 до кислой реакции. Выпадает осадок AgCl.

Отделение и обнаружение Br–. К осадку 6 добавляют концентрированный раствор NH4OH, перемешивают, центрифугируют.

Раствор 7: [Ag(NH3)2]+ + Br–.

Осадок 7: AgI, Ag2S.

К 2–3 каплям раствора 7 добавляют 1–2 капли 2 М НNO3. Выпадает желтоватый осадок AgBr.

Отделение и обнаружение I–. К осадку 7 добавляют раствор 2 М Na2S2O3, перемешивают, центрифугируют.

Раствор 8: [Ag(S2O3)2]3– + I–.

Осадок 8: Ag2S.

К 3–4 каплям раствора 8 добавляют 2–3 капли 2 М H2SO4 и несколько капель KMnO4. В присутствии I– наблюдают обесцвечивание раствора KMnO4 и выделение I2.

Отделение анионов III группы и их анализ. Анионы III группы отделяют путем осаждения I и II групп в виде солей Ag. Для этого к 1 мл анализируемого раствора (рН≈8) добавляют по каплям насыщенный раствор Ag2SO4 до прекращения выделения осадка. Отделяют раствор от осадка центрифугированием.

Раствор 9: анионы III группы.

Осадок 9: анионы I, II групп не анализируют.

Проба на присутствие анионов-окислителей (NO2– и NO3–). 3–4 капли раствора 9 помещают в фарфоровую чашку (на стеклянную пластинку), добавляют 1–2 капли раствора дифениламина. В присутствии анионов-окислителей появляется синее окрашивание.

Обнаружение NO2–: а) к 2–3 каплям раствора 9 добавляют 2 М H2SO4 до кислой среды и 1–2 капли раствора KMnO4. В присутствии NO2– розовая окраска исчезает или ослабевает;

б) к 2–3 каплям раствора 9 добавляют несколько капель раствора КI и 2 М СН3СООН до кислой реакции. В присутствии NO2– раствор буреет. При добавлении крахмала появляется синяя окраска.

Удаление NO2–. К 4–5 каплям раствора 9 добавляют твердый NH4Cl до насыщения и нагревают. Проверяют полноту удаления NO2– реакцией с КI.

Раствор 10: NO3–, CH3COO–.

Обнаружение NO3– проводят после удаления NO2–: а) к нескольким каплям раствора 10 в фарфоровой чашке (на стеклянной пластинке) добавляют 1–2 капли дифениламина. В присутствии NO3– появляется интенсивно синее окрашивание;

б) к 5–6 каплям раствора 10 добавляют 5–6 капель 2 М NaOH, немного металлического алюминия (цинка) и нагревают. Над пробиркой помещают влажную лакмусовую бумагу. В присутствии NO3– бумага синеет;

в) к 5–6 каплям раствора 10 после удаления NO2– добавляют сухую соль FeSO4 до насыщения и перемешивают. По стенке пробирки приливают H2SO4 (конц.). В присутствии NO3– образуется бурое кольцо.

Обнаружение СН3СОО–: а) к 1–2 каплям раствора 9 (рН 7) прибавляют 2–3 капли раствора FeCl3, несколько капель воды и нагревают на водяной бане. В присутствии СН3СОO– появляется красно-бурое окрашивание;

б) к 3–5 каплям раствора 9 добавляют по 3–5 капель этанола и H2SO4 (конц.). В присутствии СН3СОO– появляется запах этилацетата.

Т а б л и ц а 8.5

Схема систематического анализа анионов II группы (осадок AgCl, AgBr, AgI, Ag2S2O3, AgSCN)