Партеногенез (от греч. παρθενος — девственница и γενεσις — рождение) — так называемое «девственное размножение», одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослый организм без оплодотворения. У растений — апомиксис, он может представлять собой вегетативное размножение, или размножение семенами, возникшими без оплодотворения: либо в результате разновидности мейоза, не уменьшающего число хромосом в два раза, либо из диплоидных клеток семязачатка. Так как у многих растений существует особый механизм: двойное оплодотворение, то у некоторых из них (например, у нескольких видов лапчатки) возможна псевдогамия — когда семена получаются с зародышем, развивающимся из неоплодотворённой яйцеклетки, но содержат триплоидный эндосперм, возникший в результате опыления и последующего тройного слияния. Хотя партеногенетическое размножение не предусматривает слияния мужских и женских гамет, партеногенез все равно считается половым размножением, так как организм развивается из половой клетки. Считается, что партеногенез возник в процессе эволюции организмов у раздельнополых форм.

Источником наследственного материала для развития потомка в этом случае обычно служит ДНК яйцеклетки – явление гиногенеза. Роль сперматозоида ограничивается активацией осеменённого яйца к развитию. В природе гиногенез встречается крайне редко. Известен у нескольких видов рыб (голомянка, серебряный карась и др.), земноводных, круглых червей и растения семейства амариллисовых (Atamosco mexicana). В лабораторных условиях гиногенез может быть осуществлен при использовании нежизнеспособной спермы. Устаревший синоним гиногенеза — мероспермия.

Реже наблюдается андрогенез – развитие потомка из клетки с цитоплазмой ооцита и ядром сперматозоида. Ядро женской гаметы в случае андрогенеза погибает. Андрогенез наблюдается у отдельных видов животных (шелкопряд) и растений (табак, кукуруза) в тех случаях, когда материнское ядро погибает до оплодотворения, которое при этом является ложным, то есть женское и мужское ядра не сливаются (псевдогамия) и в дроблении участвует только мужское ядро. Андрогенез — особый случай, иногда его называют «мужской партеногенез».

Андрогенез можно вызвать искусственно; при этом собственное ядро яйцеклетки или удаляется совсем (микрохирургически, центрифугированием, встряхиванием, вызывающими отрыв ядросодержащих фрагментов, и т. п.), или же повреждается специфическими ядерными ядами (трипофлавином), ионизирующими излучениями, сильным нагревом и пр. и в дальнейшем дегенерирует. Ставились опыты получения андрогенетического потомства от сильно различающихся родителей (например, при отдалённых скрещиваниях) с целью решить вопрос, какой элемент клетки — цитоплазма (полученная от матери) или ядро (полученное от отца) — контролирует развитие наследственных особенностей андрогенетической особи. Почти во всех опытах получали лишь начальные стадии развития андрогенных зигот. Такие зародыши жизнеспособны при восстановлении диплоидного набора хромосом, что возможно, когда в яйцеклетку проникает одновременно несколько сперматозоидов и происходит слияние двух отцовских ядер. Случаи, когда в развитии яйцеклетки с мужским ядром участвует только часть цитоплазмы яйца, чаще обозначают термином мерогония (от др.-греч. μέρος — часть и γόνος — потомство). Половозрелые животные (всегда самцы) получены только у тутового шелкопряда и наездника Habrobracon juglandis. При этом Б. Л. Астаурову и В. П. Остряковой удалось на животном впервые осуществить (1956) при скрещивании двух видов шелкопряда полный межвидовой андрогенез. Несколько случаев полного андрогенеза наблюдалось у растений при отдалённых скрещиваниях разных видов табака, скерды и кукурузы. Во всех случаях полного андрогенеза, как растений, так и животных андрогенные потомки оказались сходными с отцовским видом, что указывает на ведущее значение клеточного ядра в наследственности. Таким образом, с помощью андрогенеза удаётся выяснить ряд вопросов, связанных с ядерно-плазменными отношениями, оценить роль цитоплазмы и ядра в передаче видовых признаков. Андрогенез используют также в целях управления полом при необходимости получения только мужского потомства (например, при разведении шелкопряда).

Обязательный партеногенез является измененной формой полового размножения в эволюции некоторых видов животных. Например, у пчел он используется как механизм генотипического определения пола: женские особи (рабочие пчелы и царицы) развиваются из оплодотворенных яйцеклеток, а мужские (трутни) – партеногенетически.

Партеногенез включен в жизненный цикл многих паразитических видов. Он обеспечивает рост численности особей в условиях, при которых затрудняется встреча партнеров противоположного пола. При партеногенезе, как и при типичном половом размножении, развиваются особи с диплоидными соматическими клетками. Восстановление диплоидного набора хромосом происходит обычно путем слияния ооцита и редукционного тельца во втором делении мейоза.

Помимо естественного партеногенеза существует искусственный, который вызывается воздействием различных неспецифических факторов – нагревание, облучение, механическое воздействие иглой, действие кислот, осуществляемых человеком. Искусственный партеногенез позволяет получать поколения, представленные организмами только одного пола.

Искусственный партеногенез у животных был впервые получен русским зоологом А. А. Тихомировым в 1886 г. путем воздействия на неоплодотворенные яйца тутового шелкопряда различными физико-химическими раздражителями (растворы сильных кислот и др.). В дальнейшем искусственный партеногенез был получен Ж. Лебоном и др. учеными у многих животных, например, у морских беспозвоночных (морские ежи, звезды, черви, моллюски), а также у некоторых земноводных (лягушек), и даже у млекопитающих.

Искусственный партеногенез вызывается действием на яйца гипертоническим раствором (осмотический партеногенез), уколом яйца иглой, смоченной гемолимфой (так называемый травматический партеногенез земноводных), резким нагревом или охлаждением (температурный партеногенез), а также действием кислот, щелочей и т. п.

С помощью искусственного партеногенеза обычно удается получить лишь начальные стадии развития организма, полный партеногенез достигается редко.

Это имеет важнейшее практическое значение в сельском хозяйстве. Ярким свидетельством этого являются работы Б.Л.Астаурова по искусственному партеногенезу тутового шелкопряда. Ядра яйцеклеток инактивируют прогревом и облучением яиц. Затем яйца оплодотворяют. Из ядер двух проникнувших в яйцо сперматозоидов восстанавливается диплоидный набор хромосом, при этом из таких яиц развиваются только самцы. Этот результат имеет простое объяснение с позиций цитогенетики. Самцы тутового шелкопряда содержат в кариотипе две ХХ-хромосомы, поэтому все сперматозоиды в своем гаплоидном наборе несут только Х-хромосому. Следовательно, при слиянии ядер двух сперматозоидов обязательно образуется хромосомный набор самца ХХ. Коконы самцов содержат больше шелка, чем коконы самок. В результате удается получать экономическую выгоду.

Партеногенез редок у позвоночных и встречается примерно у 70 видов, что составляет 0,1 % всех позвоночных животных. Например, существует несколько видов ящериц, в естественных условиях размножающихся партеногенезом (Даревскиа, комодские вараны). Партеногенетические популяции также найдены и у некоторых видов рыб, земноводных, птиц (в том числе куриц). Случаи однополого размножения пока не известны только среди млекопитающих

У некоторых видов наблюдается полиэмбриония – бесполое размножение зародыша, образовавшегося путем полового размножения. Например, у броненосцев на стадии бластулы происходит разделение клеточного материала первоначально одного зародыша между 4–8 зародышами, из которых в последствии развиваются полноценные особи. В результате полиэмбрионии у человека рождаются однояйцовые близнецы.

Классификации партеногенеза

Существует несколько классификаций партеногенетического размножения.

1. По способу размножения

- Естественный — нормальный способ размножения некоторых организмов в природе. Встречается у беспозвоночных животных всех типов, но чаще всего - членистоногих. Из позвоночных это – рыбы, некоторых видов амфибий, рептилий, отдельные виды птиц (индейки).

- Искусственный — вызывается экспериментально действием разных раздражителей на неоплодотворённую яйцеклетку, в норме нуждающуюся в оплодотворении.

2. По полноте протекания

- Рудиментарный (зачаточный) — неоплодотворённые яйцеклетки начинают деление, однако зародышевое развитие прекращается на ранних стадиях. Вместе с тем в некоторых случаях возможно и продолжение развития до конечных стадий (акцидентальный или случайный партеногенез).

- Полный — развитие яйцеклетки приводит к формированию взрослой особи. Эта разновидность партеногенеза наблюдается у всех типов беспозвоночных и у некоторых позвоночных животных.

3. По наличию мейоза в цикле развития

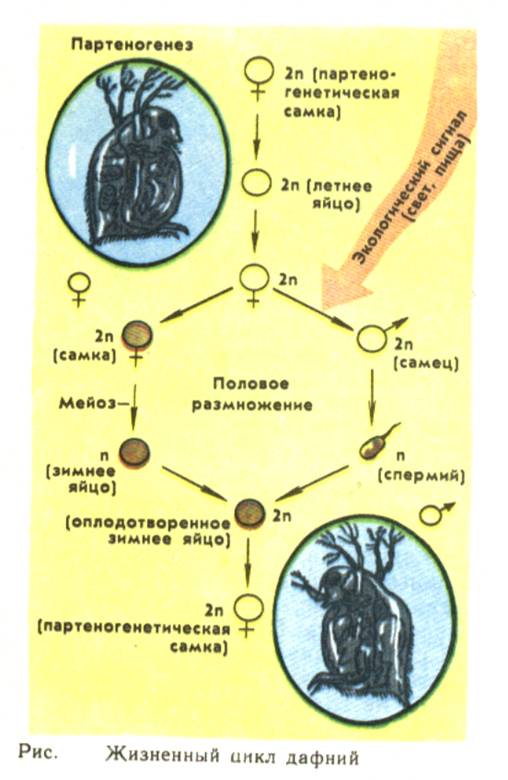

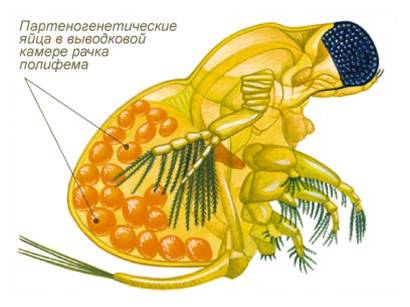

- Амейотический — развивающиеся яйцеклетки не проделывают мейоза и остаются диплоидными. Такой партеногенез (например, у дафний) является разновидностью клонального размножения.

- Мейотический (генеративный, гаплоидный) — яйцеклетки проделывают мейоз (при этом они становятся гаплоидными). Новый организм развивается из гаплоидной яйцеклетки (самцы перепончатокрылых насекомых и коловраток), или яйцеклетка тем или иным способом восстанавливает диплоидность (например, путём эндомитоза или слияния с полярным тельцем).

4. По наличию других форм размножения в цикле развития

- Облигатный — когда он является единственным способом размножения

- Циклический — партеногенез закономерно чередуется с другими способами размножения в жизненном цикле (например, у дафний и коловраток). Так у некоторых видов тлей двупалые поколения (крылатые формы), сменяются партеногенетическими (бескрылыми самками) при этом разные поколения используют разные виды кормовых растений.

- Факультативный — встречающийся в виде исключения или запасного способа размножения у форм, в норме двуполых (у пчел).

5. В зависимости от пола организма

- Гиногенез — партеногенез самок.

- Андрогенез — партеногенез самцов.

Индуцированный «партеногенез» млекопитающих

В начале 2000 гг. было показано, что обработкой in vitro ооцитов млекопитающих (крыс, макак, а затем и человека) либо предотвращением отделения второго полярного тельца при мейозе, возможно индуцировать партеногенез, при этом в культуре развитие можно довести до стадии бластоцисты. Полученные таким образом бластоцисты человека потенциально являются источником стволовых клеток, которые могут быть использованы в клеточной терапии.