Это была высшая тайная государственная полиция, ведавшая делами политического сыска.

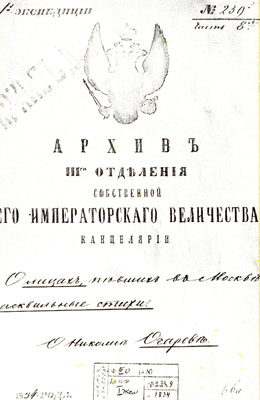

14 декабря 1825 года явилось рубежом в социально-политической и культурной жизни России. После разгрома восстания декабристов в стране началась полоса все возрастающей реакции; были созданы особый корпус жандармерии и печально знаменитое «Третье отделение» «собственной его величества канцелярии», ими руководил граф Бенкендорф. В 1826 году был принят новый цензурный устав, в котором было 230 параграфов; запрещалось печатать статьи о современной политике и рассуждения, в которых заметны мысли «о происхождении законной власти не от бога» и излагаются взгляды, противные христианской религии.

Из-за всеобщего недовольства цензурным уставом в 1828 году был выпущен еще один цензурный устав. В чем-то более мягкий, он предусматривал полное запрещение всяких суждений о государственном хозяйстве и правительственной политике. Эти цензурные меры, запрещение писать о политике и о «современных правительственных мерах» выдвинули в журналистике второй четверти XIX века на передний план научно-литературные вопросы. Русским журналистам – Полевому, Пушкину, Белинскому и другим – приходилось проявлять тонкую изобретательность, чтобы в обход цензуры касаться вопросов внутренней политики. Не случайно именно в это время широкое распространение в журналистике получили разного рода политические намеки, иносказания, средства «эзоповского языка».