Протонный магнитометр впервые был разработан в 1953 г. М. Паккардом и Р. Варианом (США). В СССР первый магниторазведочный протонный магнитометр разработан в 1957 г. А. Я. Ротштейном и В. С. Цирелем, которые опирались на работы советского ученого Ф. Н. Скрипова.

Эти магнитометры основаны на принципе свободной ядерной прецессии протонов - ядер атома водорода. Протон как движущаяся вращающаяся заряженная частица обладает определенным моментом количества движения (спином) р и магнитным моментом m. Магнитное поле протона аналогично полю стержневого магнита, ориентированного вдоль оси вращения частицы.

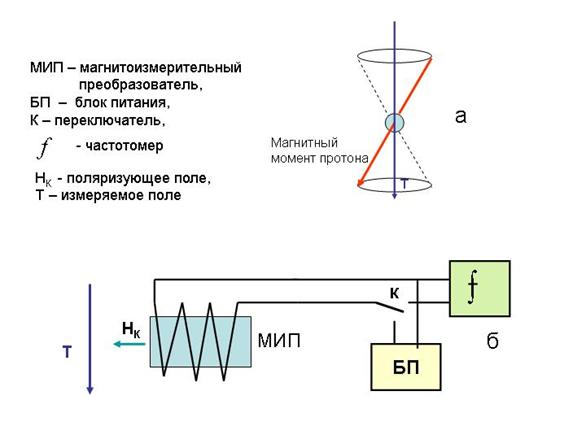

Протон как магнит стремится установиться своей магнитной осью в направлении магнитного поля Земли (как магнитная стрелка компаса), а свойство гироскопа (волчка) препятствует этому. Поэтому ось вращения (и магнитный момент) протона начинает описывать конические поверхности вокруг направления вектора внешнего магнитного поля ТВН. (рис.3.4,а). Такое движение называется прецессией. Прецессия называется свободной, если она происходит без воздействия на систему протонов внешних сил.

Теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что частота f свободной прецессии протонов в магнитном поле прямо пропорциональна модулю вектора напряженности ТВН. внешнего магнитного поля и связана с ним простым соотношением, которое называется равенством Лармора:

f = ( γ /2π)× ТВН. , (3.1)

где γ = р/ μ - гиромагнитное отношение протона, т.е. отношение его механического момента вращения р к магнитному моменту μ. Поскольку постоянная величина γ определена с очень высокой точностью (относительная погрешность порядка 10-6) и не зависит от любых внешних факторов (температура, давление и др.), результаты измерений этим способом характеризуются очень высокой точностью и стабильностью.

Зная частоту прецессии, легко определить абсолютную величину напряженности магнитного поля:

Т = (2p/γ)×f (3.2.)

Однако наблюдение прецессии одного протона практически невозможно. Кроме того, магнитные моменты различных протонов ориентированы антипараллельно, поэтому в обычном состоянии вследствие тепловых соударений частиц магнитные моменты отдельных протонов ориентированы хаотично и их суммарный магнитный момент близок к нулю. Поэтому используются специальные способы поляризации рабочего вещества, т.е. ориентировки магнитных моментов элементарных частиц - протонов.

Рис. 3.4. Принцип действия ядерно-протонных магнитометров.

Для измерения магнитного поля удобнее всего использовать простейшие атомные ядра — протоны, так как они в жидкостях дают наиболее острый и интенсивный резонанс.

Магнитоизмерительный преобразователь (МИП) представляет собой сосуд с протонсодержащей жидкостью (обычно это был очищенный керосин), помещенный в катушке с проводом (рис.3.4,б). Если через обмотку МИП пропустить сильный электрический ток, создающий в направлении оси катушки магнитное поле НК напряженностью порядка 100 Э (переключатель К подключен к блоку питания), то под действием поля НК происходит магнитная поляризация рабочего вещества - множество содержащихся в нем протонов приобретут ориентировку магнитных моментов в направлении вектора напряженности магнитного поля Нк.

После резкого отключения тока (переключатель К подключается к частотомеру) протоны начнут согласованно прецессировать вокруг вектора напряженности внешнего магнитного поля Т, наводя в той же обмотке катушке Э.Д.С. с частотой прецессии. Через несколько секунд прецессия затухает из-за теплового соударения частиц и потери синфазности прецессии протонов, но этого времени вполне достаточно, чтобы преобразовать сигнал и определить его частоту. Частотный выход прибора обеспечивает возможность регистрации результатов измерений в цифровом виде.

Основным методом измерений частоты сигнала свободной прецессии в протонных магнитометрах является метод подсчета числа периодов (сигналов) прецессии в течение фиксированного интервала времени, определяемого по периодам эталонной частоты специального кварцевого генератора. Регистрации показаний может осуществляться различными устройствами: аналоговым самописцем (или фотоосциллографом); цифропечатающим устройством; цифровым перфораторным или магнитным регистратором и т. д.