В развитии учений о происхождении жизни существенное место занимает теория, утверждающая, что все живое происходит только от живого - теория биогенеза (от греч. "био" - жизнь и "генезис" - происхождение). Сторонники этой теории полагали, что все живое происходит только от живого. Эту теорию противопоставляли представлениям о самозарождении организмов (червей, мух и др.). Абиогенез ("а" - латинская отрицательная приставка) - идея о происхождении живого из неживого - исходная гипотеза современной теории происхождения жизни.

Споры между сторонниками абиогенеза и биогенеза продолжались и в XIX в. С появлением книги Дарвина "Происхождение видов" вновь встал вопрос о том, как же все-таки возникла жизнь на Земле. Эксперимент Луи Пастера продемонстрировал невозможность самопроизвольного зарождения жизни в настоящее время. Вопрос о возникновении жизни на нашей планете долгое время еще оставался открытым.

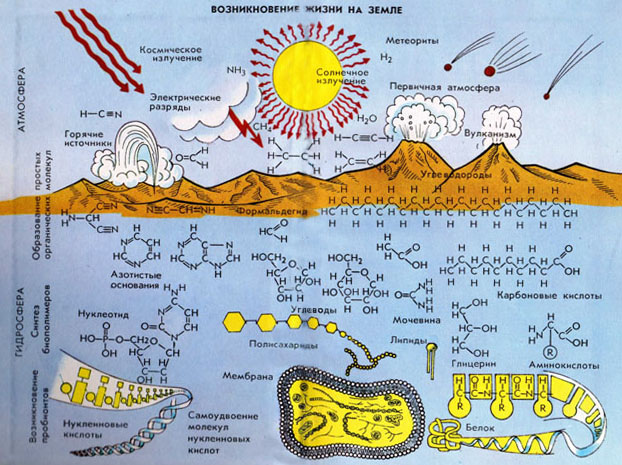

В 1924 г. известный биохимик А.И. Опарин высказал предположение, что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4-4,5 млрд. лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни (параллельным путем к подобному заключению пришел и английский ученый-естествоиспытатель Дж. Холдейн (1892-1964) но чуть позже, в 1929 г.). Гипотеза А.И. Опарина о возникновении жизни на Земле опирается на представление о постепенном усложнении химической структуры и морфологического облика предшественников жизни (пробионтов) на пути к живым организмам. На стыке моря, суши и воздуха создавались благоприятные условия для образования сложных органических соединений. В концентрированных растворах белков, нуклеиновых кислот могут образовываться сгустки подобно водным растворам желатина. А.И. Опарин назвал эти сгустки коацерватными каплями или коацерватами. Коацерваты - это обособленные в растворе органические многомолекулярные структуры. Это еще не живые существа. Их возникновение рассматривают как стадию развития преджизни.

Коацерватным каплям свойственны некоторые характеристики живой материи: химический состав (органические вещества), способность избирательно поглощать из окружающей среды отдельные вещества ("питание"), увеличиваться в размерах ("рост"), достигая определенного размера - делиться ("размножение") и т.д. Поскольку молекулы ряда веществ, в том числе жиров и белков, состоят из частей, обладающих разным сродством к воде, то гидрофильные концы поворачивались в сторону раствора, где воды больше, чем в самой капле. Гидрофобные части ориентировались внутрь. В результате поверхность коацервата приобретала определенную структуру и становилась полупроницаемой - свойство мембраны живой клетки. Затем начался естественный отбор коацерватных капель.

Предсказание академика Опарина оправдалось. Американский биолог Ж. Леб в 1912 г. первым получил из смеси газов под действием электрического разряда простейший компонент белков - аминокислоту глицин. Возможно, кроме глицина он получил и другие аминокислоты, но в то время еще не было методов, позволяющих определить их малые количества. Открытие Леба прошло незамеченным, поэтому первый абиогенный синтез органических веществ (т.е. идущий без участия живых организмов) из случайной смеси газов приписывают американским ученым С. Миллеру и Г. Юри. В 1953 г. они поставили эксперимент по программе, намеченной А.И. Опариным, и получили под действием электрических разрядов напряжением до 60 000 В, имитирующих молнию, из водорода, метана, аммиака и паров воды под давлением в несколько Паскалей при t = 80 ?С сложную смесь из многих десятков органических веществ. Среди них преобладали органические (карбоновые) кислоты - муравьиная, уксусная и яблочная, их альдегиды, а также аминокислоты (в том числе глицин и аланин).

Опыты Миллера и Юри были многократно проверены на смесях разных газов и при разных источниках энергии (солнечный свет, ультрафиолетовое и радиоактивное излучение и просто тепло). Органические вещества возникали во всех случаях. В 1956 г. отечественные ученые А.Г. Пасынский и Т.Е. Павловская получили аминокислоты при воздействии ультрафиолетовых лучей на смесь формальдегида и солей аммония. Для осуществления таких реакций на начальных этапах становления жизни использовалась энергия электрических разрядов, ультрафиолетового излучения, космических лучей, химических реакций.

Таким образом, в середине XX в. был экспериментально осуществлен абиогенный синтез белковоподобных и др. органических веществ в условиях, воспроизводящих условия первобытной Земли .

Органические кислоты, альдегиды и другие соединения, находившиеся в атмосфере, с дождем попадали в океаны, накапливались там, вступали в новые реакции, что приводило к образованию еще более сложных веществ, формировался "питательный бульон". Испанский ученый X. Оро (1960 г.) синтезировал абиогенным путем компоненты нуклеиновых кислот, американцы С. Поннамперума (1970 г.) и С. Фокс (1969 г.) получили соответственно АТФ и полипептиды. Английский исследователь Д. Бернал (1967 г.) указывал на важность неорганических осадков, прежде всего глин, выступающих в роли факторов, повышающих возможность формирования сложных органических соединений.

Наиболее важным этапом в происхождении жизни было возникновение механизма воспроизведения себе подобных и наследования свойств предыдущих поколений. Это стало возможным благодаря образованию сложных комплексов нуклеиновых кислот и белков. В протоклетках вроде коацерватов или микросфер шли реакции полимеризации нуклеотидов, пока из них не сформировался протоген - первичный ген, способный катализировать возникновение определенной аминокислотной последовательности - первого белка. Вероятно, первым таким белком был предшественник фермента, катализирующего синтез ДНК или РНК. Нуклеиновые кислоты, способные к самовоспроизведению, стали контролировать синтез белков, определяя в них порядок аминокислот. А белки-ферменты осуществляли процесс создания новых копий нуклеиновых кислот. Так возникло главное свойство, характерное для жизни - способность к воспроизведению подобных себе молекул. Те протоклетки, в которых возник примитивный механизм наследственности и белкового синтеза, быстрее делились и забрали в себя все органические вещества первичного океана. На этой стадии шел уже естественный отбор на скорость размножения; любое усовершенствование биосинтеза подхватывалось, и новые протоклетки вытесняли все предыдущие.

Эволюция первых клеток, кроме усложнения строения, заключалась еще и в развитии метаболических реакций. Сначала, когда первичной органики было много, в метаболических реакциях не было нужды. Но по мере истощения этих естественных ресурсов большое преимущество при отборе должны были получать организмы, вырабатывающие ферменты для образования органических молекул. Наличный комплект клеточных ферментов постепенно увеличивался, и в результате возникли метаболические пути современных организмов. Самые ранние стадии метаболизма развились для того, чтобы восполнить недостачу органических молекул, образовавшихся еще в пребиотических условиях. Когда запас таких соединений полностью исчерпался, преимущество при отборе должны были приобрести организмы, способные использовать атомы углерода и азота атмосферы (в виде СО2 и N2). Но углекислый газ и молекулярный азот очень стабильны, хотя и имеются в изобилии. Поэтому для их превращения в метаболически полезную форму требуется большое количество энергии и значительное число сложных химических реакций. Механизмом, развившимся для использования СО2, явился фотосинтез, в процессе которого СО2 превращается в органические соединения за счет энергии солнечного излучения. В результате в качестве метаболического отхода в земной атмосфере стал накапливаться кислород. Организмы снова вынуждены были приспосабливаться к изменившимся условиям, причем при отборе выиграли те из них, кто сумел не просто нейтрализовать опасное действие кислорода, но и обратить высокую реакционноспособность кислорода на пользу. Так появилось клеточное дыхание, которое в 20 раз более эффективно, чем бескислородный гликолиз.

Однако такие полезные метаболические процессы, как фотосинтез и дыхание, возникли не у всех организмов. Есть основания думать, что эукариотические клетки являются потомками примитивных анаэробных организмов, которые выжили, поглотив фотосинтезирующих и дышащих бактерий. Такое положение оказалось взаимовыгодным - возник эндосимбиоз. Удивительное сходство генетических систем эукариотических органелл (хлоропластов и митохондрий) и прокариот доказывает эндосимбиотическую гипотезу происхождения этих органелл в процессе эволюции. Так как митохондрии животных и растений очень сходны, то полагают, что событие, приведшее к возникновению этих органелл, произошло на раннем этапе эволюции эукариотической клетки еще до разделения линий животных и растений. Происхождение трех царств современных эукариотических организмов (растения, грибы и животные) связано с развитием трех разных способов питания: наиболее примитивным всасывающим способом питания продолжают питаться грибы, фотосинтетический способ питания привел к появлению растений, а заглатывающий способ питания - животных. Заглатывающий способ питания - самый сложный, поэтому у животных начали развиваться механизмы движения и органы чувств для поиска пищи и приспособления для ее захвата. Их развитие сопровождалось возникновением и усложнением специальных распределительных, выделительной и дыхательной систем. В результате животные стали наиболее высокоорганизованными организмами на планете.

Последним этапом возникновения жизни стало образование молекул, упорядочение структуры, усовершенствование процессов обмена с окружающей средой, т.е. образование простейших клеток. С этого момента начинается биологическая эволюция.

Пока можно лишь утверждать, что на возникновение жизни в земном варианте потребовалось относительно мало времени - менее 1 млрд. лет. Уже 3,8 млрд. лет назад существовали первые микроорганизмы, от которых произошло все многообразие форм земной жизни.

Наряду с теорией абиогенного происхождения жизни существуют и другие гипотезы. Так, в 1865 г. немецкий врач Г. Рихтер выдвинул гипотезу космозоев (космических зачатков), в соответствии с которой жизнь является вечной и зачатки, населяющие мировое пространство, могут переноситься с одной планеты на другую. Сходную гипотезу в 1907 г. выдвинул известный шведский естествоиспытатель С. Аррениус, предположив, что во Вселенной вечно существуют зародыши жизни - гипотезу панспермии (гипотеза о повсеместном распространении во Вселенной зародышей живых существ). Согласно гипотезе о панспермии, в мировом пространстве рассеяны зародыши жизни (например, споры микроорганизмов), которые движутся под давлением световых лучей, а попадая в сферу притяжения планеты, оседают на ее поверхности и закладывают на этой планете начало живого.

В настоящее время живое происходит только от живого (биогенное происхождение). Возможность повторного возникновения жизни на Земле исключена.