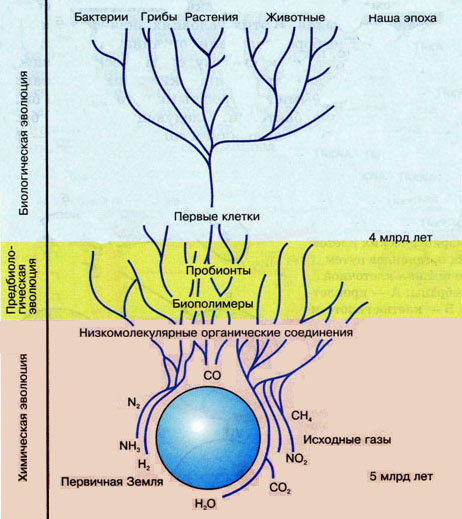

С момента возникновения жизни природа находится в непрерывном развитии. Процесс эволюции длится уже сотни миллионов лет, и его результатом является то разнообразие форм живого, что заселяет все среды нашей планеты. Вопрос о происхождении жизни интересен не только сам по себе, но и в связи с проблемой отличия живого от неживого.

Признаки живых организмов.

1. Способность к обмену веществ с окружающей средой.

Процессы:

- питание,

- дыхание,

- выделение.

Обмен веществ обеспечивает постоянство химического состава и строения всех частей организма.

2. Самовоспроизведение (репродукция).

Благодаря этому крупные молекулы, органоиды клетки, сами клетки и организмы сходны по строению со своими

предшественниками (живым организмам свойственны наследственность и изменчивость).

3. Развитие - приобретение новых индивидуальных свойств организма.

4. Рост - увеличение массы, обусловленное репродукцией.

5. Раздражимость - избирательная реакция на внешнее воздействие.

6. аморегуляция - постоянство структурной организации и химического состава внутренней среды.

7. Дискретность строения (вид состоит из особей, клетка состоит из органоидов, органоиды - из молекул, организм - из органов).

Дискретность - основа структурной упорядоченности.

8. Способность к историческому развитию и изменение от простого к сложному. Этот процесс называется эволюцией. В результате эволюции возникло все многообразие живых организмов, приспособленных к определенным условиям существования.

Признаки живых организмов надо рассматривать в совокупности.

Одно из главных затруднений, стоящих перед биологами, - как строго разграничить живое и неживое. Когда-то считалось, что живое можно отличить от неживого по таким свойствам, как обмен веществ, подвижность, раздражимость, рост, размножение, приспособляемость. Однако оказывается, что порознь многие из этих свойств встречаются и среди неживой природы, и поэтому не могут рассматриваться как специфические свойства живого. И все-таки есть нечто, что является отличительной чертой, присущей только живым организмам и это то, что все живые организмы оказываются единством фенотипа и программы для его построения (генотипа), передающейся по наследству из поколения в поколение (аксиома А. Вейсмана). Генетическая программа образуется матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген будущего поколения, используется ген предшествующего поколения (аксиома Н.К. Кольцова). В процессе передачи из поколения в поколение генетические программы в результате различных причин изменяются случайно и ненаправленно, и лишь случайно такие изменения могут оказаться удачными в данной среде (1-я аксиома Ч. Дарвина). Случайные изменения генетических программ при становлении фенотипа многократно усиливаются (аксиома Н.В. Тимофеева-Ресовского). Многократно усиленные изменения генетических программ подвергаются отбору условиями внешней среды (2-я аксиома Ч. Дарвина).

Кроме того, есть несколько фундаментальных отличий живого от неживого в вещественном, структурном и функциональном планах. В вещественном плане в состав живого обязательно входят высокоупорядоченные макромолекулярные органические соединения, называемые биополимерами, - белки и нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). В структурном плане живое отличается от неживого клеточным строением. В функциональном плане для живых тел характерно воспроизводство самих себя. Устойчивость и воспроизведение есть и в неживых системах. Но в живых телах имеет место процесс самовоспроизведения. Не что-то воспроизводит их, а они сами. Это принципиально новый момент. Также живые тела отличаются от неживых наличием обмена веществ, способностью к росту и развитию, активной регуляцией своего состава и функций, способностью к движению, раздражимостью, приспособленностью к среде и т.д. Неотъемлемым свойством живого является деятельность, активность. Еще одной отличительной чертой является то, что целостность биологических систем качественно отличается от целостности неживого, и, прежде всего, тем, что целостность живого поддерживается в процессе развития. Живые системы - открытые системы, они постоянно обмениваются веществами и энергией со средой.

Живая система - совокупность взаимодействующих компонентов, дающих новое качество, которого не было у компонентов.

Жизнь возможна лишь при определённых физических и химических условиях (температура, присутствие воды, ряда солей и т.д.). Однако прекращение жизненных процессов, например, при высушивании семян или глубоком замораживании мелких организмов, не ведёт к потере жизнеспособности. Если сохраняется неповрежденной структура, она при возвращении к нормальным условиям обеспечивает восстановление жизненных процессов.

Итак, жизнь - процесс существования биологических систем.

Жизнь - "... способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка" (по Ф. Энгельсу).

Для ответа на вопрос "Что такое жизнь?" можно использовать самое широкое определение жизни, предложенное биологами. Согласно этому определению, жизнь есть "макромолекулярная система, для которой характерна определенная иерархическая организация, а также способность к воспроизведению, обмену веществ и тщательно регулируемому потоку энергии".