Цитоплазма яйца представляет собой огромную кладовую запасов, накопленных в период гаметогенеза. Эти запасы включают белки, рибосомы и транспортную РНК, матричную РНК и морфогенетические факторы.

1. Белки. Пройдет еще много времени, прежде чем зародыш окажется способным самостоятельно питаться или получать пищу от матери. Клетки зародыша на ранних стадиях нуждаются в запасенных заранее источниках энергии и аминокислот. У многих видов такими источниками являются накопленные яйцом белки желтка. Многие из желточных белков синтезируются в других органах (печени, жировом теле) и транспортируются к яйцу.

2. Рибосомы и транспортная РНК. Вскоре после оплодотворения в яйце резко увеличивается синтез белка. Этот синтез осуществляется при участии рибосом и тРНК, которые уже имеются в яйце. Развивающееся яйцо (ооцит) обладает специальным механизмом синтеза рибосом, и в ооцитах некоторых амфибий в течение профазы мейоза образуется до 10 – 12 рибосом.

3. Матричная РНК. У большинства организмов информация для осуществления белкового синтеза, происходящего в раннем развитии, заключена уже в ооците. Полагают, что яйца морского ежа содержат 25–50 тыс. различных типов мРНК. Однако эти мРНК до оплодотворения остаются в неактивном состоянии.

4. Морфогенетические факторы. Эти молекулы, направляющие дифференцировку клеток для образования различных тканей и органов, по-видимому, рассеяны по всему яйцу и распределяются между разными клетками при дроблении.

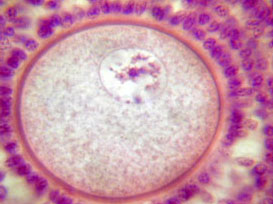

Все материалы, необходимые для начальных стадий роста и развития зародыша, должны быть запасены в зрелом яйце. Поэтому если спермий избавляется от большей части своей цитоплазмы, то развивающееся яйцо не только сохраняет содержащиеся в нем запасные материалы, но и активно увеличивает их количество. Оно либо само синтезирует, либо поглощает белки желтка, который служит источником питания развивающегося зародыша. Так, яйцо птиц представляет собой огромную одиночную клетку, достигшую таких размеров благодаря накоплению желтка. Зрелое яйцо является высокоспециализированной клеткой, содержащей огромный запас питательных веществ, необходимых для развития зародыша. Как правило, яйцеклетки гораздо крупнее других клеток организма. Так, у млекопитающих они имеют диаметр 60-2000 мкм, у лососевых рыб - 6-9 мм, а у страуса размер яйцеклетки составляет несколько сантиметров.

У большинства животных яйцеклетка окружена одной или несколькими оболочками, которые выполняют, прежде всего, защитную функцию.

Яйцеклетки образуются в яичниках. Так же как и при образовании сперматозоидов, вступлению в мейоз женских половых клеток предшествует стадия размножения первичных половых клеток – оогониев – путем митоза. Число митотических делений обычно меньше, чем при размножении сперматогониев. Вступив в профазу I мейоза, оогоний становится ооцитом первого порядка. У млекопитающих и человека этот процесс заканчивается еще до рождения особи. Сформировавшиеся к моменту рождения ооциты первого порядка сохраняются без изменения долгие годы. С наступлением половой зрелости отдельные ооциты периодически вступают в стадию роста. Стадия роста ооцита отличается от соответствующей стадии сперматогенеза своей продолжительностью. Иногда на этой стадии ооцит находится несколько месяцев, достигает гигантских размеров. В его цитоплазме образуется много митохондрий, рибосом, развивается гладкая и шероховатая эндоплазматическая сеть, идет синтез питательных веществ, которые запасаются в виде желточных и белковых гранул. У многих организмов рост ооцита осуществляется не только вследствие синтеза РНК и белков в нем самом, но и благодаря активному транспорту веществ из окружающих ооцит клеток, из крови или гемолимфы. В этом транспорте принимают активное участие окружающие ооцит фолликулярные клетки. В конце стадии роста в ооците содержится все необходимое для осуществления первых этапов развития зародыша.

Накануне мейотических делений, которые обычно происходят одно за другим уже после проникновения в ооцит сперматозоида, ядро ооцита перемещается ближе к поверхности клетки так, что веретено деления формируется почти около самой клеточной мембраны, перпендикулярно к ней. При цитокинезе получается одна крупная клетка, содержащая практически всю цитоплазму (ооцит второго порядка), другая – мелкая, состоящая по существу из ядра с минимальным количеством цитоплазмы. Эту клетку называют 1-м редукционным тельцем. После второго деления мейоза, при котором цитокинез крупной клетки происходит точно так же, появляется крупная яйцеклетка, или оотида, и 2-е редукционное тельце. Первое редукционное тельце, как правило, тоже делится. Таким образом, возникают четыре гаплоидные клетки. В отличие от сперматогенеза, где образующиеся в ходе мейоза клетки равноценны друг другу, при формировании женских половых клеток результатом мейоза является одна готовая к оплодотворению яйцеклетка и три редукционных тельца, которые со временем дегенерируют.