К началу ХХ в. микроскописты описали основные этапы клеточного деления, получившего название митоз. Они установили, что разделению клеток предшествует продольное расщепление хромосом и что хромосомы, распределяющиеся между дочерними клетками, до мельчайших деталей повторяют строение хромосом материнской клетки. Именно равномерное распределение хромосом между дочерними клетками является главным при митотическом делении.

Митоз (митотическое деление клеток) – это способ деления клеток, которым могут делиться практически все эукариотические клетки.

Основная стратегия деления клеток у эукариот удивительно постоянна. М-фазу клеточного цикла традиционно подразделяют на шесть стадий: первые пять стадий М-фазы составляет собственно митоз, шестой является цитокинез. Эти шесть стадий образуют динамическую последовательность. Пять стадий митоза – профаза, прометафаза, метафаза, анафаза, телофаза – осуществляются в строго определенном порядке; цитокинез начинается во время анафазы и продолжается до конца митотического цикла. В животном и растительном мире встречаются бесчисленные вариации всех стадий деления.

В интерфазном ядре хромосомы находятся в виде клубка тонких хроматиновых нитей, различимых только под электронным микроскопом. Их длина в десятки и даже сотни раз превышает диаметр ядра. Митоз начинается с укорочения хромосом. Оно происходит постепенно, в несколько этапов. Это стадия профазы. В начале профазы в световой микроскоп можно увидеть тонкие хроматиновые нити, спутанные в клубок, в котором не удается различить отдельные хромосомы. К концу профазы нити значительно укорачиваются и одновременно утолщаются, при этом некоторые хромосомы, особенно короткие, можно различить среди общей массы. Ядрышко, хорошо видимое в начале профазы, к концу ее исчезает. В цитоплазме во время профазы образуются нити веретена и формируются два полюса деления. Формула клетки – 2n4с.

Конец профазы знаменуется исчезновением ядерной оболочки. Наступает прометафаза. Хромосомы оказываются в цитоплазме. К центромерным районам прикрепляются микротрубочки веретена деления, и хромосомы начинают двигаться. Так как к центромерному району каждой хромосомы прикрепляются нити веретена обоих полюсов, то хромосома движется до тех пор, пока не займет центральное положение в клетке. При этом ее центромерный район оказывается на равном расстоянии от обоих полюсов.

Когда все хромосомы выстраиваются таким образом, наступает стадии метафазы. В метафазе хорошо видно, что каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид, слегка обособленных друг от друга по длине хромосомы, но соединенных в центромерном районе. На этой стадии можно хорошо различать хромосомы по размерам и расположению центромерного района. Легко можно сосчитать число хромосом в клетке. Клетка имеет формулу 2n4с.

Стадия метафазы очень короткая. Сразу же после выстраивания хромосом в центре клетки центромерные районы сестринских хроматид разъединяются, и они становятся независимыми одна от другой. Начинается анафаза – стадия, во время которой сестринские хроматиды, ставшие самостоятельными хромосомами, расходятся к полюсам (формула клетки становится 4n4с). Движение хромосом, как и в прометафазе, обеспечивается взаимодействием центромерных районов хромосом с микротрубочками веретена.

Разделение цитоплазмы у растений и животных происходит по-разному. В растительных клетках на месте расположения метафазных хромосом начинает строиться клеточная стенка, разделяющая материнскую клетку на две дочерние. Животные клетки благодаря эластичности клеточной мембраны делятся перешнуровкой материнской клетки. Если органеллы цитоплазмы были более или менее равномерно распределены по всему объему материнской клетки, то после цитокинеза они окажутся в дочерних клетках примерно в равном количестве.

Ядро - это только одна из многочисленных органелл, для удвоения которых необходима предшествующая органелла того же типа. Например, рибосомы могут спонтанно собираться из своих компонентов, но для их построения нужны другие рибосомы, чтобы синтезировать необходимые белки. С другой стороны, митохондрии и хлоропласты не способны к спонтанной самосборке и могут образовываться только путем роста и разделения предшествующих органелл. Точно так же механизмы роста ряда других органелл, например, аппарата Гольджи и эндоплазматического ретикулума, таковы, что трудно представить себе их новообразование в отсутствие хотя бы фрагментов соответствующих структур. Органеллы, присутствующие в клетках в большом количестве, будут всегда успешно наследоваться в том случае, если в среднем их число будет удваиваться в каждом клеточном поколении. Другие органеллы, такие как аппарат Гольджи и эндоплазматический ретикулум, во время митоза распадаются на более мелкие фрагменты и пузырьки. Такое дробление, вероятно, способствует их более равномерному распределению между дочерними клетками.

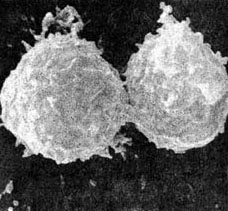

Цитокинез - процесс разделения цитоплазмы, он обычно начинается приблизительно в анафазе. Мембрана в экваториальной области (между двумя дочерними ядрами) начинает втягиваться внутрь по направлению к оси веретена; в результате образуется борозда деления, которая постепенно углубляется, пока не дойдет до остатков веретена, расположенного между ядрами. Этот мостик, называемый остаточным тельцем, может некоторое время сохраняться, а затем разрушается, что ведет к полному разделению дочерних клеток.

Однако при цитокинезе может происходить и запрограммированное асимметричное распределение материала. Например, клетка может делиться с образованием неравных по величине дочерних клеток, или же какой-то компонент цитоплазмы может перед цитокинезом скапливаться на одной стороне клетки и передаваться только одной из двух в остальном одинаковых дочерних клеток.

За анафазой наступает телофаза. Вокруг собранных у полюсов хромосом формируется ядерная оболочка. Хромосомы претерпевают изменения, обратные тем, которые происходили с ними в профазе: из компактных они постепенно превращаются в тонкие и длинные, неразличимые в световой микроскоп. Образуются ядрышки. Телофаза заканчивается разделением цитоплазмы – цитокинезом, и на месте материнской клетки возникают две дочерние. В результате из клетки с набором генетического материала 4п4с образуются две клетки с наборами генетического материала 2n2с каждая.

Биологический смысл митоза заключается в том, что из одной материнской клетки образуются дочерние клетки, не отличающиеся друг от друга и от материнской клетки по набору генетического материала (количеству и качеству).

Митоз обеспечивает генетическую стабильность многоклеточного организма, рост, развитие, вегетативное размножение и регенерацию.