|

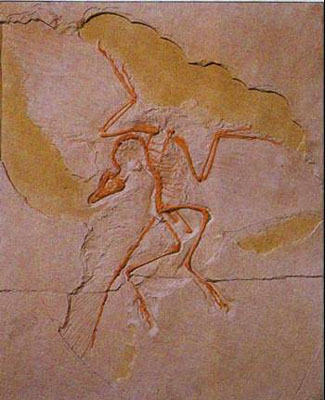

Способность птиц к полету связана с перестройкой всех систем органов. Тело птиц покрыто перьями, которые обеспечивают теплоизоляцию, обтекаемость и образуют несущие плоскости (крылья, хвост) в полете. Кожные железы отсутствуют (исключение - копчиковая железа, которая выделяет жироподобную смазку для перьев). Значительные перестройки претерпел скелет: кости полые, с воздушными мешками, редуцированы челюсти (одеты роговым клювом), в передних конечностях запястье и пясть сливаются в пряжку, пальцы редуцированы. В задних конечностях предплюсна и плюсна сливаются в цевку. Череп с позвоночником сочленяется одним затылочным мыщелком. В позвоночнике подвижность сохраняют лишь шейные позвонки, в грудном и поясничном, крестцовом и хвостовом отделах сливаются (обеспечивают опору телу при полете). При движении по суше задние конечности становятся единственной опорой, поэтому последний грудной, поясничные и часть хвостовых позвонков образуют сложный крестец, который сливается в единую структуру с костями таза. Хвостовой отдел позвоночника резко укорочен, последние хвостовые позвонки сливаются в единую кость, к которой веером крепятся рулевые перья. Ребра состоят из двух подвижно сочлененных частей (позволяет менять объем грудной полости во время полета). На грудине развился мощный киль для прикрепления летательной мускулатуры. Три пальца на ногах направлены вперед, один назад (у попугаев и дятлов - по два). Редуцирована малоберцовая кость. Пояс передних конечностей состоит из парных коракоидов ("вороньих костей"), узких саблевидных лопаток и ключиц, сросшихся в вилочку. Легкие птиц построены по губчатому типу, малоэластичны (прирастают к спинной стороне грудной полости). Некоторые бронхи образуют воздушные мешки, которые выходят за пределы легких, располагаются между внутренними органами, заходят в кости (их объем превышает объем легких в 10 раз), однако газообмен в них не происходит. Функция воздушных мешков (помимо охлаждения тела в полете) - обеспечение т.н. двойного дыхания: на вдохе отработанный воздух из легких выгоняется в передние мешки, в легкие и в задние мешки поступает свежий, на выдохе через легкие прокачивается воздух из задних (из легких и передних мешков удаляется). Интенсивность газообмена обеспечивает высокую интенсивность обмена веществ в полете. В покое дыхание происходит также как и у млекопитающих, за счет движения грудной клетки, однако во время полета ее движения затруднены, зато при движении крыльев воздушные мешки расширяются и сжимаются. Для птиц характерна постоянная и высокая температура тела (до 42 °С в покое). Облегчение веса тела достигается также путем частичной редукции ряда органов: заднего отдела кишечника и мочевого пузыря. Тазовые почки птиц выделяют мочевую кислоту, которая в клоаке смешивается с непереваренными остатками, характерно частое опорожнение кишечника. У самок функционирует только левый яичник, оплодотворение внутреннее, крупные яйцеклетки (то, что в быту мы называем желтком) оплодотворяются в верхних отделах яйцевода, затем окружаются белковой, подскорлуповыми и известковой скорлуповой оболочками. Яйцекладка растянута по времени, затем начинается насиживание. Степень развития птенцов различается у птенцовых (голые, слепые и беспомощные) и выводковых (зрячие и опушенные) птиц. Для головного мозга характерно мощное развитие базальных ганглиев (отвечают за инстинктивное поведение) по сравнению с корой. Известно около 9 тысяч современных видов. Надотряд Пингвины. Крылья преобразованы в ласты (кости сильно уплощены, кроме плечевого остальные суставы малоподвижны), покрыты мелкими чешуеобразными перышками. Короткие задние конечности сильно отнесены назад, при плавании выполняют функцию рулей, на суше держат тело вертикально, передвигаются мелкими шажками или прыжками. Надотряд Новонебные (Типичные птицы) делится на Бескилевых (крылья редуцированы, мощно развиты задние конечности - страусы, нанду, казуары, эму) и Килегрудых (отряды дневные хищники, совы, воробьиные, пластинчатоклювые, дятлы, голуби, попугаи, гусеобразные, куриные, журавли, дрофы, кулики, чайки). Самый молодой класс позвоночных: отделились от пресмыкающихся (отряд Псевдозухии) во второй половине мезозоя. Ископаемых останков птиц немного, самая известная переходная форма - археоптерикс, совмещает признаки обоих классов. Признаки рептилий - длинный хвост (20 или 21 позвонок, на боковых поверхностях которых крепились рулевые перья), несращенные грудные позвонки, слабая грудина без киля, непневматические кости, челюсти с зубами, брюшные ребра (не соединялись с грудиной и позвоночником, располагались в брюшной стенке), подвижные пальцы крыла с когтями помогали передвигаться по деревьям, не полностью сросшиеся кости пясти, маленький мозг. Птичьи признаки - перья, крылья, саблевидные лопатки, сросшиеся в вилочку ключицы, типично птичий пояс задних конечностей с 4 пальцами, частично полые кости. Размеры археоптериксов близки к современной сороке (известны три экземпляра разной сохранности), предполагают, что были способны лишь перепархивать с дерева на дерево или планировать. Первые настоящие птицы обнаружены в меловом периоде (80-90 млн. лет назад), например, зубатые птицы гесперорнисы и ихтиорнисы. Появление современных групп птиц происходило в период от70 до 40 млн. лет назад (третичный период кайнозойской эры).  Класс Птицы

Скелет голубя.

Оперение. Археоптерикс (отпечаток и реконструкция).

Гесперорнис. |