|

Саркодовых (корненожек) и жгутиконосцев объединяют в один тип на основании близкого родства: жгутиконосцы могут формировать псевдоподии, а у ряда видов амеб в жизненном цикле существуют жгутиковые стадии.

Подтип Саркодовые (Sarcodina)

Саркодовые - организмы с изменчивыми по форме выростами клетки псевдоподиями (ложноножками), служащими для передвижения и захвата пищи. Амебы постоянно меняют форму, но и у них можно различать отдельные виды по форме, способам образования и количеству псевдоподий; по морфологии физиологически заднего конца (уроида); по строению раковинок. К саркодовым принадлежат голые и раковинные амебы, фораминиферы и радиолярии.

Отряд Амебы (Amoebida)

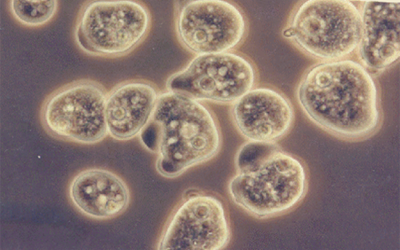

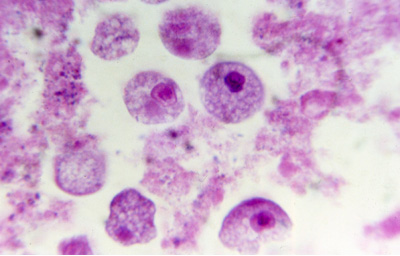

Большая часть амеб - пресноводные и почвенные виды (иногда морские, часто обитают в прибрежном песке). Это голые формы, лишенные особых внешних структур. Размножаются только бесполым путем, питаются бактериями, водорослями, скопления которых захватывают псевдоподиями (фаготрофы). Почвенные амебы при изменении влажности легко переходят в жгутиковую форму, что ускоряет поиск других местообитаний, при высыхании инцистируются. Некоторые виды могут быть патогенными для человека, например, дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica), возбудитель амебной дизентерии. Этот вид обнаруживается у части населения преимущественно тропических регионов, живет как безвредная форма в толстой кишке человека, но может внедряться в ткани кишки и вызывать там язвы. Наиболее явный симптом заболевания - понос. Заражение происходит цистами, которые проглатываются с загрязненной пищей, водой. В тропических водоемах человек может заразиться факультативно патогенной амебой Naegleria fowleri. Попадая в носовую полость, она внедряется в ткани и затем проникает в мозг, где начинается массовое размножение амеб, ведущее в течение нескольких дней к смерти больного. Факультативно патогенные организмы не являются паразитами, однако при случайном попадании в организм хозяина своим присутствием могут вызывать патологические изменения. Отряд Раковинные корненожки (представители Arcella, Difflugia) строят органическую раковинку, которую часто инкрустируют минеральными частицами. Из единственного отверстия раковины выходят псевдоподии. Характерен их способ передвижения: сначала амебы выпускают псевдоподии, прикрепляют их к субстрату, затем подтягивают все тело. Обитают на дне пресных водоемов, в почве, болотах.

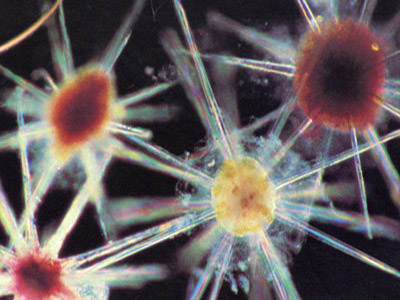

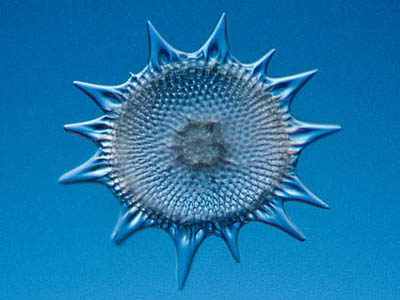

Рис.3. Радиолярия

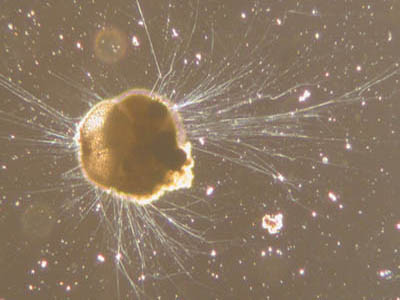

Морские корненожки фораминиферы имеют одно- или многокамерные раковины, через поры в их стенках и главное отверстие выходят псевдоподии. Большая часть фораминифер - донные животные, и псевдоподии образуют сеть, которая собирает осадки, одноклеточных и мелких многоклеточных животных. У многокамерных форм происходит длительный рост, по мере которого достраиваются новые камеры. В жизненном цикле фораминифер два поколения, одно размножается бесполым, другое - половым путем. Но в обоих случаях при размножении весь протопласт распадается на одноядерные клетки, которые покидают материнскую раковину. Раковинки легко сохраняются в донных отложениях и образуют осадочные породы (отложения мела в основном и состоят из раковин фораминифер). Ископаемые фораминиферы являются надежными руководящими формами, например, при поисках нефти. К настоящему времени известно более 30 000 ископаемых и около 4 000 современных видов. Сборная группа морских планктонных корненожек известна под общим названием "радиолярии". Их важным признаком является неорганический скелет или иглы. Цитоплазма разделяется на центральную часть (содержит большую часть органелл, окружена перфорированной капсулой) и периферическую с большим количеством вакуолей. Внешний слой цитоплазмы соединен с иглами с помощью сократимых волокон (мионем), которые позволяют менять объем и обеспечивают вертикальные миграции этих организмов. На рисунках у большинства радиолярий изображают красиво расположенные скелетные элементы, однако у живых особей скелет погружен в цитоплазму. Скелеты радиолярий, состоящие из кремнезема, также являются руководящими ископаемыми. |