20 000 видов, организмы, образованные симбиозом гриба и водоросли. Лишайники рассматриваются как результат длительного эволюционного симбиоза, приведшего к формированию особых жизненных форм, специфическому обмену веществ и биохимии (образуют около 300 специфичных для лишайников веществ – «лишайниковые кислоты»), способны переносить полное высыхание, нагрев и промораживание.

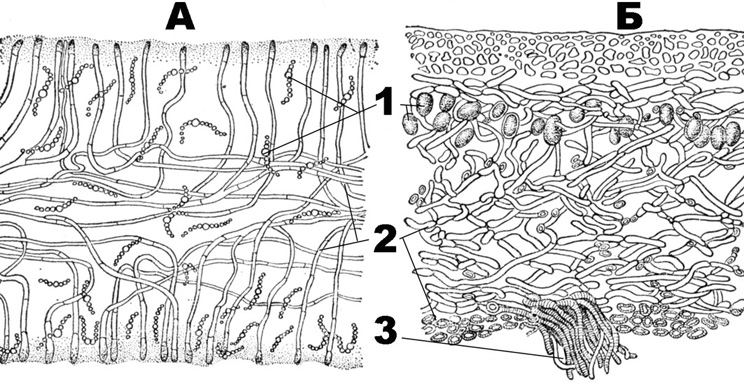

Таллом образован переплетением гиф и клетками водорослей, распределенными во всей толще (гомеомерный), либо образующие дифференцированный средний водорослевый и верхний и нижний коровые слои из гиф (гетеромерный таллом).

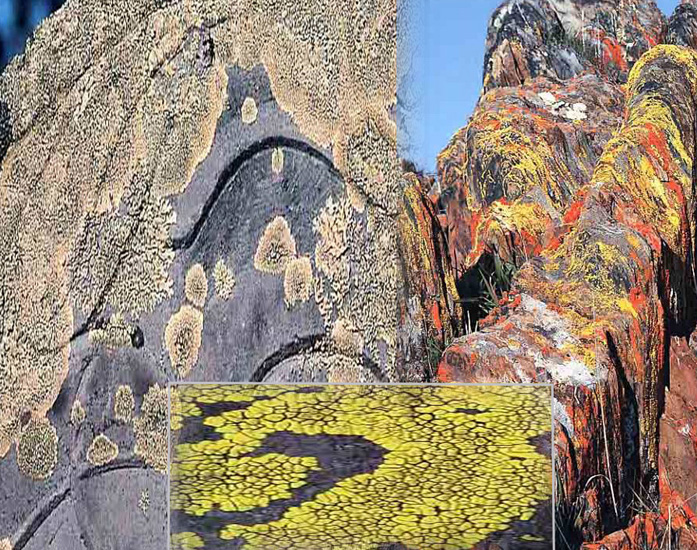

Форма: накипные или корковые (гомеомерные), листовидные, кустистые, свисающие бороды (гетеромерные талломы). Как единое целое могут размножаться лишь вегетативно – частями таллома, либо образуя наружные или внутренние почки (гифы грибов плотно оплетают скопления водорослевых клеток).

В подавляющем большинстве лишайников грибной компонент образован сумчатыми грибами (базидиальные сохраняют форму соответствующего свободного гриба, не образуют лишайниковых веществ – всего 20 видов). Гифы имеют толстые стенки, узкий просвет, поперечные и продольные перегородки с отверстиями и плазмодесмами. Сильно набухают и ослизняются наружные пектиновые оболочки. Гриб может размножаться половым путем, затем отыскивает водоросль, образуя ищущие, охватывающие и двигающие гифы.

В составе лишайников обнаруживаются цианобактерии (образуют только гомеомерные талломы) и зеленые, редко желто-зеленые и бурые водоросли (всего представители 28 родов). Главное условие для водорослей – возможность существовать в контакте с грибом при относительном затенении, незначительное запасание и выделение продуктов фотосинтеза в среду. В половине видов лишайников обнаружена водоросль требуксия (одноклеточная зеленая, растет медленно при плохом освещении и даже в темноте, переносит перепады температуры и обезвоживание, вне лишайников не найдена).

Взаимоотношения – паразитизм со стороны гриба, который образует всасывающие отростки внутри отдельных клеток водорослей (гаустории). Часть водорослей погибает (в старых участках таллома) – и используется грибом.

Распространены широко, особенно велика роль лишайников в тундровых, лесотундровых и лесных системах. Многие животные (олени, марал, кабарга, косуля, лось) питаются ягелем (олений мох, кустистые виды рода кладония) и, разрушая слоевища, обеспечивают вегетативное размножение. Зимой корм единственный (на нем сильно худеют, теряют жир, развивается авитаминоз). Исландский мох (цетрария исландская) используют на корм скоту и добавляют в хлеб. В Японии едят умбиликарию.

Сообщества лишайников играют роль в круговороте веществ, в динамике и жизни биоценозов. Связаны в основном с беспозвоночными (клещи, ногохвостки, сеноеды, листоеды, тараканы, пауки, жужелицы, всего около 400 видов). Деревья, покрытые лишайниками, меньше поражаются грибами. Лишайниковые кислоты подавляют рост грибов и мхов, снижают всхожесть семян покрытосеменных, подавляют размножение бактерий и входят в состав препаратов для лечения кожных заболеваний (фурункулез, грибковые заболевания), туберкулеза, ожогов, трофических язв, являются антибиотиками (против стафилококков и стрептококков).

Ряд лишайников содержат эфирные масла, ароматические вещества и фиксаторы запахов (дубовый мох, эверния); из них готовили пудру для париков; получали красители (синий, пурпурные, красные и желтые) для окраски шотландского твида.

Лишайники способны селиться на коре деревьев, голых скалах (пионерная растительность), что приводит к химическому выветриванию горных пород; остатки талломов начинают процесс почвообразования. Накапливают цинк, цезий, кадмий, олово, свинец, на скалах – железо, щавелевокислый кальций; чувствительны к атмосферному загрязнению, погибают от двуокиси серы (чувствительность разных видов различается), что используют для биоиндикации. Растут лишайники очень медленно, возраст талломов может достигать нескольких сотен или тысяч лет (в геологии используют для определения возраста ледниковых морен, горных обвалов, в археологии и истории – возраст сооружений (например, по размерам розеток лишайников установлен возраст статуй на о. Пасхи – 430 лет на время исследования).

|