После оплодотворения начинается формирование семени, в этом процессе принимают участие все части семязачатка: интегументы дают начало семенной кожуре, остатки нуцеллуса – перисперму (диплоидная питательная ткань), из зиготы развивается зародыш, который состоит из первичного побега (стебель, первая пара настоящих листьев и верхушечная почка), первичного корешка и одной (у однодольных) или двух (у двудольных) семядолей (имеют более простую структуру чем настоящие листья, иногда наполнены питательными веществами (например, у гороха). Триплоидное ядро многократно делится, образуя эндосперм – скопление триплоидных ядер, разделенных тонкими клеточными стенками. У некоторых растений (кукуруза) эндосперм сохраняет роль запасающей ткани, если запасющей тканью служат семядоли – они растут за счет эндосперма, который может исчезнуть. У некоторых семян запасы питательных веществ содержатся и в эндосперме, и в семядолях. По мере развития нуцеллус поставляет питательные вещества и разрушается, далее питание поступает через ножку семязачатка от материнского организма (место прикрепления семязачатка к стенке завязи называется плацентой, как и у млекопитающих). Микропиле сохраняется в виде поры в семенной кожуре, через которую при прорастании семян поступают вода и кислород.

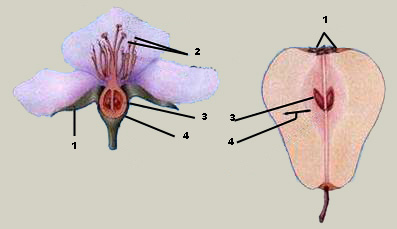

По мере развития семян завязь превращается в плод (настоящие плоды – костянка сливы, ягоды томата и смородины, боб гороха, стручки капусты), нередко в образовании плода участвуют и другие части цветка (ложные плоды): цветоложе (земляника), цветковые чешуи (злаки), цветоложе и чашечка (шиповник, яблоко). Преобразование целого соцветия образует соплодие (ананас, шелковица, инжир), при этом срастаются части цветков и главная ось соцветия.

Функции плода – формирование, защита и распространение семян. Различают сухие и сочные плоды. Сухие могут быть вскрывающимися: листовка и многолистовка (магнолия, лютиковые), боб (бобовые), коробочка (маковые и лилейные), стручок (крестоцветные). Сухие невскрывающиеся: орех и орешек (лещина, земляника, шиповник), крылатка (ясень, вяз), семянка (подсолнечник и другие сложноцветные), зерновка (злаковые). Сочные плоды: костянка (вишня, слива), многокостянка (малина), ягода (смородина, баклажан, банан, томат), тыквина (огурец, арбуз, тыква), померанец, или гесперидий (апельсин, лимон).

В распространении плодов принимают участие ветер, вода, животные и человек. Ягоды брусники, клюквы, смородины, костянки вишни, алычи, плоды рябины поедаются и разносятся птицами; желуди дуба, орехи лещины, сосны сибирский растаскиваются белками, мышами, кедровками, прячутся про запас в почву или трещины старых пней, где и прорастают. Плоды и семена бывают покрыты крючками и прицепками – цепляются к поверхности тела животных (семянки лопуха). С помощью ветра распространяются плоды с крыловидными выростами (клен, береза), хохолки, парашютики (одуванчик).

Наружная часть плода – околоплодник (перикарп) – защищает от высыхания, механических повреждений, поедания (часто ядовитые, вяжущие, кислые вещества исчезают при созревании, либо обеспечивают избирательность поедания).

В перикарпе выделяют эндокарп, мезокарп и экзокарп. В сухих плодах перикарп после созревания склерифицируется (клетки погибают).