Современные взгляды на смену типов и режимов воспроизводства отражает теория демографического перехода, разработанная в 1945 г. западным демографом Фрэнком Ноутстайном на основе европейского опыта. Теория демографического перехода связала воедино рост населения с экономическим развитием и социальным прогрессом. В соответствии с ней уровень рождаемости и смертности в целом обусловлен не биологическими, а социальными условиями.

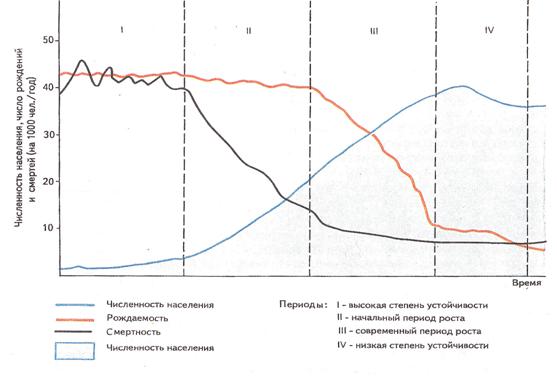

Собственно процесс демографического перехода включает четыре последовательные фазы (рис. 49). Первая стадия (фаза) демографического перехода соответствует архетипу, вторая фаза – традиционному типу воспроизводства, а третья и четвёртая фазы – современному типу.

Рис. 49. Модель демографического перехода

Архетип воспроизводства населения господствовал у племен, находящихся на стадии присваивающей экономики (собирательство, охота, рыболовство). Темпы роста населения составляли 10–20% за тысячелетие. Голод, болезни, постоянные столкновения с другими племенами обусловливали высокую смертность населения – 50 ‰ и выше. Особенно велика была детская смертность. Средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет. Только высокая рождаемость, незначительно превышавшая смертность, препятствовала вымиранию людей. Такая рождаемость поддерживалась ранними браками и постепенно формирующимися традициями многодетности. Однако плодовитость была ниже физиологического максимума в связи с быстрым старением женщин, антисанитарными условиями, бесплодием, тяжелыми условиями жизни. Численность населения регулировалась продуктивностью ландшафтов. Рост населения мог происходить лишь за счет освоения новых территорий.

Во второй половине ХХ в. архетип характерен для племен охотников и собирателей – индейцев, проживающих во влажных экваториальных лесах Амазонии, пигмеев бассейна р. Конго, папуасов о. Папуа-Новая Гвинея.

Видеовставка фрагмента документального фильма «Первобытные охотники» (первые 2 мин. 17 сек).

Традиционный тип воспроизводства является господствующим в аграрных обществах.

Снижение смертности связано с переходом от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, т.е. к производящему хозяйству, что позволило создавать запасы продовольствия для экстремальных ситуаций – засух, наводнений. Улучшение продовольственного обеспечения создало условия для прироста населения. Главными факторами высокой смертности были эпидемии и многочисленные войны.

Многодетность поощрялась религиями. Уровень рождаемости определялся не только существующими нормами репродуктивного поведения, ориентированного на максимальное число рождений, но и продолжительностью фертильного периода и состоянием здоровья населения. Продолжительность фертильного периода определялась невысокой средней продолжительностью жизни людей (20–35 лет). Очень низкий уровень развития медицины, широкое распространение заболеваний, неудовлетворительные условия родовспоможения способствовали распространению бесплодия и смертности.

При данном типе воспроизводства резкое снижение смертности при высокой рождаемости приводит к увеличению естественного прироста в несколько раз – наблюдается «демографический взрыв».

Традиционный тип воспроизводства характерен сегодня для ряда стран Африки и Азии (Нигерия, Бангладеш, Эфиопия), которые пока не смогли достичь уровня экономического развития, при котором коэффициент рождаемости начинает снижаться.

Специальные коэффициенты. Самыми распространенными среди них являются половозрастные демографические коэффициенты. Они вычисляются как отношение числа демографических событий, происшедших в данной возрастной группе за определенный период времени, к средней численности этой группы за тот же период времени. Повозрастные коэффициенты рождаемости чаще всего рассчитываются для женщин детородного возраста – коэффициент суммарной рождаемости, брутто- и нетто-коэффициент воспроизводства населения.

Специальным коэффициентом является коэффициент суммарной рождаемости (КСР), или коэффициент фертильности (от лат. fertilio – плодовитость) – среднее количество детей, рожденных одной женщиной, или число родившихся за год на 1000 женщин в фертильном возрасте (периоде).

где N – число рождений у женщин детородного возраста;

W – численность этих женщин.

Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный календарный период. Этот показатель характеризует итоговую рождаемость так называемого «условного» поколения, представленного возрастными группами ныне живущего населения (в отличие от реальных поколений людей, родившихся в определенном году).

К специальным коэффициентам относят брутто-коэффициент воспроизводства населения – отношение числа девочек к числу женщин в репродуктивном возрасте (условно с 15 до 49 лет) без учета смертности.

B = F · ∑ d,

где ∑ – сумма женщин репродуктивного возраста с 15 до 50 лет;

F – повозрастной коэффициент рождаемости;

d – доля девочек среди новорождённых.

Если брутто-коэффициент равен 1,0, то воспроизводство простое (стационарное), если больше или меньше 1,0, то соответственно расширенное или суженное.

Однако не все родившиеся девочки доживают до возраста своих матерей, т.е. принимают участие в создании новых поколений. Это учитывает другой специальный коэффициент – нетто-коэффициент воспроизводства – это число девочек от одной матери, доживающих до среднего возраста матери.

R= ∑ L F d,

где F – повозрастной коэффициент рождаемости;

d – доля девочек среди новорождённых;

L – число живущих девочек.

Если R>1,то на смену современному составу женщин придёт более многочисленный состав дочерей, и воспроизводство расширенное. Если нетто-коэффициент меньше 1,0, воспроизводство суженное, хотя иногда не означает немедленной убыли населения, но указывает на возможность такой убыли при сохранении суженного воспроизводства. При простом воспроизводстве R=1 на смену поколению матерей приходит точно такое же по численности поколение дочерей. Нетто-коэффициент воспроизводства характеризует замещение поколений через период времени, равный длине женского поколения (примерно 26–27 лет).

Фертильный период у женщин – период, в течение которого они способны к естественному деторождению, ограниченный медиками возрастными рамками 15–49 лет.

Современный тип воспроизводства населения возникает в эпоху промышленной революции в странах Европы в XVIII–XIX вв., а в XX в. он охватил почти весь мир. Продолжалась она примерно 100–150 лет. Переход от аграрной к индустриальной экономике приводит к резкому уменьшению зависимости человека от природы. В это время ведущую роль на воспроизводство населения оказывают социально-экономические, а не природно-биологические факторы. Основной признак – регулирование числа детей в семье: семья осознанно принимает решение об их количестве. Управляемость и экономичность воспроизводственного процесса объясняют другое название современного типа воспроизводства – рациональный.

Резкое снижение смертности при этом типе объясняется следующими причинами:

• успехами здравоохранения (вакцинация, пастеризация, антибиотики);

• общее улучшение условий жизни, в том числе улучшение питания и жилищно-коммунальных условий (водопровод, канализация, мусоропровод), с чем связано и внедрение санитарно-гигиенических навыков (умываться, мыть руки перед едой);

• изменение психологии населения по отношению к болезням и условиям своей жизни.

Резкое сокращение смертности от голода, инфекционных заболеваний, а также увеличение средней продолжительности жизни повлекли за собой и постепенное изменение типа рождаемости. Снижение рождаемости происходит обычно позднее, чем снижение смертности. В странах Западной Европы интенсивное снижение рождаемости началось во второй половине XIX в. медленно и постепенно распространилось на все европейские страны, а также другие развитые страны мира. Снижение рождаемости происходит по мере того, как изменяется репродуктивное поведение населения, что является следствием глубоких социальных изменений, происходящих в обществе.

Третья фаза (стадия) характеризуется стабилизацией ОКс на низком уровне и некоторым снижением ОКр. Последнее связано с индустриализацией и урбанизацией, повышением уровня жизни, ростом расходов на воспитание детей, включением женщин в общественное производство, а также распространением медицинских средств регулирования рождаемости. Тем не менее в этот период тенденция роста численности населения сохраняется. Она связанна со вступлением в детородный возраст поколений, родившихся при высоком коэффициенте рождаемости.

Четвёртая фаза (низкая степень устойчивости) характеризуется стабилизацией и снижением рождаемости, смертности и численности населения, а в некоторых странах наблюдается сокращение численности населения, там коэффициент ОКс превышает ОКр, соответственно, темпы роста населения отрицательны. Главные причины этого – демографические, социально-экономические, политические, психологические, медико-социальные, нравственные факторы. Все эти причины и факторы в странах сочетаются по-разному. Так, в Германии и Италии преобладает влияние демографических и нравственных факторов. В странах Центрально-Восточной (Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и др.) и Восточной Европы (Литва, Латвия и Эстония) в 1990-х годах начался сложный этап реформирования политического строя и перехода от командно-плановой к рыночной экономике, а в странах – членах СНГ (Россия, Украина, Белоруссия) глубокий политический и социально-экономический кризисы способствовали ухудшению демографической обстановки.