Программа Истории международных отношений (1945-1991 гг.)

Раздел III. Биполярная система международных отношений (1945-1991 гг.).

Общая характеристика послевоенных систем международных отношений.

Вторая мировая война как рубеж в истории международных отношений ХХ века. Глобальные итоги второй мировой войны. Изменение соотношения сил между основными акторами международных отношений. Знаковые феномены второй половины ХХ века: закат европоцентризма и глобализация системы международных отношений; деколонизация; ядерный фактор в международных отношениях; научно-техническая революция. Глобальная и периферийные системы международных отношений.

Типы систем международных отношений второй половины ХХ века: 1) биполярная система (1945-1991 гг.); 2) формирующаяся на рубеже ХХ и ХХ1 веков постбиполярная система.

Системообразующие факторы биполярной системы. Понятие сверхдержавности. СССР и США как мировые сверхдержавы, характер соперничества между ними (соотношение идеологии и геополитики). Причины перехода от кооперационности к конфронтационности в отношениях между членами антигитлеровской коалиции. Курс США на установление американского лидерства: 1) американская концепция «сдерживания коммунизма»; 2) курс на передел сфер влияния в колониальном мире. Эволюция советской концепции «мировой революции». Роль ядерного фактора в становлении биполярности. Феномен холодной войны. Соотношение холодной войны и биполярности. Соотношение кооперационности и конфронтационности в биполярной системе. Термины «Восток» и «Запад» в условиях биполярности.

Периодизация истории биполярной системы международных отношений: 1) становление биполярности в глобальном и региональном масштабах (1945-1955 гг.); 2) период преимущественно конфронтационного функционирования системы (1956-1962 гг.); 3) феномен разрядки в условиях биполярности (1963-1975 гг.); 4) неокризисное функционирование системы (1976-1985 гг.); 5) попытка преодоления конфронтационности в отношениях противоборствующих полюсов и распад системы (1986-1991 гг.).

Факторы размывания биполярности в условиях биполярной системы. ООН: замысел и пределы его реализации. Попытки создания системы управления мировыми экономическими процессами: бреттон-вудская система и ее механизмы (Всемирный банк и Международный валютный фонд). Противоречивость роли «третьего мира» в условиях биполярности. Роль китайского фактора.

Проблемы становления постбиполярной системы международных отношений (90-е гг.). Незавершенность и размытость системообразующих факторов на современном этапе. Новые акторы международных отношений. Проблема управляемости мировых политических и экономических процессов в постбиполярный период. Соотношение процессов глобализации и диверсификации в мировой политике на современном этапе. Воздействие информационной революции на международные отношения.

Становление биполярности в Европе. Формирование Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений (1945-1955 гг.).

Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений.

Итоги второй мировой войны для Европы. Ялтинско-потсдамские договоренности о послевоенном мирном урегулировании в Европе. Факторы идеологического, социально-экономического и геополитического соперничества между Западом и СССР в ходе послевоенного мирного урегулирования в Европе. Роль ядерного фактора в становлении биполярности в Европе.

Политика СССР в Восточной Европе: от курса на установление дружественных демократических коалиционных правительств к курсу на формирование коммунистических режимов. «Пражский переворот» (февраль 1948 г.) и первый Берлинский кризис (1948-1949 гг.) как свидетельства «советского экспансионизма» в восприятии Запада. Образование Информационного бюро коммунистических и рабочих партий («Коминформа») и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые шаги по консолидации государств Восточной Европы вокруг СССР.

Изменение соотношения сил между США и Западной Европой. «Закат Европы». Отказ США от изоляционизма и их превращение в постоянного актора международных отношений в Европе. «Европеизм» и «атлантизм». Обстоятельства и условия согласия Западной Европы на американское лидерство: 1) роль США в «сдерживании» коммунизма в Европе; 2) экономическая и военная несостоятельность Западной Европы на фоне усиления позиций США. «Доктрина Трумэна», план Маршалла, создание Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военно-политической и идеологической консолидации Запада при ведущей роли США и свидетельства «агрессивности империализма» в глазах СССР.

Проблема подготовки мирного договора с Германией. Берлинский кризис 1948-1949 гг. и раскол Германии как проявление биполярности в Европе. Образование ФРГ и ГДР. Первое расширение НАТО на Восток: включение в НАТО Греции и Турции, обстоятельства вхождения в НАТО ФРГ. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД), включение в нее ГДР. Завершение раскола Европы на два противоборствующих блока.

Проблема нейтрализма в условиях блокового раскола Европы. Государственный договор с Австрией (1955 г.) как альтернатива блоковому статусу. Формирование линии «Паасикиви-Кекконена» во внешней политике Финляндии. Советско-югославский конфликт и особое положение СФРЮ в европейских международных отношениях.

Специфика биполярности в АТР. Становление Сан-францисской подсистемы международных отношений (1945-1960 гг.).

Понятие Сан-францисской подсистемы международных отношений.

Последствия разгрома Японии для АТР. Нарастание противоречий между США и СССР по условиям мирного урегулирования с Японией как отражение соперничества за влияние в регионе.

Региональная специфика биполярности. Итоги гражданской войны в Китае. Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14.02.1950. Проблема Тайваня. Корейский вопрос: раскол Кореи; война в Корее (1950-1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты. Начало войны в Индокитае, идеологизация конфликта и фактический раскол Вьетнама (1946-1950 гг.).

Сан-Францисский мирный договор с Японией, причины отказа СССР от его подписания. Американо-японский Договор безопасности от 08.09.1951. Американо-тайваньский договор «о взаимной обороне» от 02.12.1954. Окончание войны в Индокитае, Женевская Декларация по Индокитаю от 21.07.1954 и позиция США. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов: создание АНЗЮС и СЕАТО.

Нормализация советско-японских отношений в 1956 г. Советско-японская совместная декларация от 19.10.1956. Прекращение состояния войны между СССР и Японией. Проблема подготовки мирного договора между СССР и Японией. Американо-японский Договор о «взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности» от 19.01 1960 и реакция СССР. Срыв женевских договоренностей 1954 г. по Вьетнаму в конце 50-х годов.

Деколонизация и ее последствия для биполярной системы международных отношений.

Понятие деколонизации. Основные этапы обретения национальной независимости колониальными и зависимыми странами и народами после второй мировой войны. Возникновение понятия «третий мир». Проблемы национализма и выбора путей модернизации в «третьем мире», подход к этим проблемам со стороны СССР и Запада. Территориальные проблемы деколонизации, принцип установления границ по Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (ООН, декабрь 1960 г.). Истоки конфликтности в «третьем мире». Типы региональных конфликтов в «третьем мире». Войны во Вьетнаме (1946-1954 гг. и 1964-1973 гг.) как квинтэссенция проблематики деколонизации в условиях биполярности.

Международные последствия деколонизации. Становление философии и практики неприсоединения. Бандунгская конференция стран Азии и Африки 1955 г. и принципы «Панча Шила». Организационное оформление Движения неприсоединения (Белград, 1961 г.).

Перенесение соперничества между Востоком и Западом в рамках биполярной системы на «третий мир». Проблема интернационализации региональных конфликтов в «третьем мире».

Кризисы в «социалистическом содружестве». Проблема их преодоления в условиях биполярности.

Понятия «социалистического лагеря» и «социалистического содружества». Принцип «социалистического интернационализма» как основа международных отношений в рамках «социалистического содружества» и проблема национального суверенитета. Соотношение центростремительных и центробежных тенденций в «социалистическом содружестве».

Типы кризисов и конфликтов в рамках «социалистического содружества». Советско-югославский конфликт 1948-1954 гг., его преодоление в период хрущевской «оттепели» и попытка идеологизации в 60-е гг. Берлинские события июня 1953 г.

ХХ съезд КПСС и последствия десталинизации в СССР для «социалистического содружества». Волнения в Польше 1956 г., восстание в Венгрии 1956 г. Нарастание советско-китайского конфликта во второй половине 50-х – 60-е гг.

Попытки реформы командно-административной системы в СССР и других социалистических странах во второй половине 60-х годов. «Пражская весна» 1968 г. и международные последствия ввода войск пяти стран ОВД в Чехословакию в августе 1968 г. Запад о «доктрине Брежнева» (доктрине «ограниченного суверенитета»).

Международные отношения на Западе в 50-е и 60-е годы: характер центростремительных и центробежных тенденций.

Факторы американского лидерства в западном мире в 50-е годы. Воздействие ядерной мощи США на международные отношения на Западе. «Европеизм» и «атлантизм» как методы обеспечения безопасности Западной Европы. Победа «атлантизма» на рубеже 40-х и 50-х годов: перераспределение функций между Западным союзом и НАТО в пользу НАТО. Формирование военной структуры НАТО в 50-е годы.

Послевоенное восстановление Западной Европы. Итоги плана Маршалла (1948-1952 гг.). Роль Организации европейского экономического сотрудничества - ОЕЭС (с 1960 г. – Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР) в экономической консолидации Западной Европы. Понятие западноевропейской интеграции. Принципы западноевропейской интеграции: наднациональность и межгосударственное сотрудничество. Вехи западноевропейской интеграции в 50-е годы. Создание Европейского объединения угля и стали – ЕОУС (1951 г.). «План Плевена» и провал проекта Европейского оборонительного сообщества – ЕОС (1952-1954 гг.). Преобразование Западного союза в Западноевропейский союз (ЗЕС). Решение саарского вопроса. Римские договоры 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Евратома. Образование Европейской ассоциации свободной торговли - ЕАСТ (1960 г.).

Итоги «европейского строительства» и экономического развития Западной Европы к концу 60-х гг. Появление термина «Европейское сообщество» (ЕС) для обозначения совокупности трех организаций - ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Превращение Западной Европы в один из трех центров силы Запада к концу 60-х гг. Отношение США к западноевропейской интеграции. Оценка западноевропейской интеграции в СССР.

Послевоенное восстановление Японии. Место Японии в международных отношениях на Западе. Японское «экономическое чудо» 60-х годов и превращение Японии в один из трех центров силы на Западе.

Причины кризиса НАТО в середине 60-х гг. Формирование и основы независимого курса внешней политики Франции при Ш. де Голле, пределы разногласий между Францией и США в условиях биполярности. Кризис доверия в отношениях между Западной Европой и США: от Суэцкого кризиса (1956 г.) до начала американской агрессии во Вьетнаме (1964 г.). Проблема ядерного оружия в отношениях между США и Западной Европой в первой половине 60-х годов: а) статус ядерных сил Великобритании и Франции; б) вопрос о доступе к ядерному оружию ФРГ. Выход Франции из военной организации НАТО.

Период преимущественно конфронтационного развития биполярной системы (1948-1962 гг.).

Соотношение кооперационности и конфронтационности в условиях преимущественно конфронтационного функционирования биполярной системы.

Берлинский кризис 1948-1949 гг. как первое проявление политики с позиции силы в отношениях между СССР и Западом после второй мировой войны. Корейская война и переход США от «сдерживания» к «отбрасыванию» коммунизма; формирование американской военной доктрины «массированного возмездия». Дж.-Ф. Даллес и его идея «балансирования на грани войны».

Попытки кооперационности после смены руководства в СССР и в США в первой половине 50-х годов: «дух Женевы» и его удел.

Причины сохранения и нарастания конфликтности в отношениях между двумя блоками. Интернационализация региональных конфликтов вследствие распространения соперничества между Востоком и Западом на «третий мир». Суэцкий кризис 1956 г. и интернационализация ближневосточного конфликта. Роль неурегулированности германского вопроса в нарастании конфликтности между СССР и Западом во второй половине 50-х гг. Берлинский кризис 1958-1961 гг., Карибский кризис 1962 г. как высшая точка конфронтационности и пик холодной войны.

Последствия и уроки кризисного развития биполярной системы на рубеже 50-х и 60-х гг. Переоценка ценностей в СССР и в США.

Позитивные результаты многосторонних усилий по контролю над ядерными вооружениями. Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.), Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.), Договора о нераспространении ядерного оружия (1968 г.).

Вызревание тенденции к разрядке международной напряженности во второй половине 60-х годов. Бухарестская инициатива ОВД о созыве Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Реакция Запада.

Переход США к стратегии «гибкого реагирования». Влияние американской агрессии во Вьетнаме на советско-американские отношения. Противоречивость процесса вызревания тенденции к разрядке международной напряженности во второй половине 60-х годов.

Китайский фактор в условиях биполярности.

Международные последствия окончания гражданской войны в Китае и провозглашения КНР (октябрь 1949 г.). Тайваньская проблема. Формирование союзнических отношений между СССР и КНР, между США и Тайванем в первой половине 50-х годов как элементы биполярности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Тайваньские кризисы второй половины 50-х гг. и их воздействие на отношения в треугольнике КНР-СССР-США.

«Культурная революция» середины 60-х годов и ее воздействие на внешнеполитический курс КНР.

Эволюция советско-китайских отношений: от союзничества к конфликтности. Идеологические, политические и военные аспекты конфликта между КНР и СССР в конце 50-х – 60-е годы.

Роль советско-китайских противоречий в формировании политики США в регионе. Нормализация китайско-американских и китайско-японских отношений в 70-е годы. Подписание китайско-японского Договора о мире и дружбе (1978 г.) и реакция СССР. Установление дипломатических отношений между КНР и США.

Экономическая реформа 70-х – 80-х годов в КНР. Перспективы превращения КНР в самостоятельный центр силы. Самостоятельный курс КНР на международной арене как один из факторов размывания биполярности.

Особенности функционирования биполярной системы в 70-е – первой половине 80-х гг.

Завершение формирования трех центров силы на Западе на рубеже 60-х и 70-х годов: США - Западная Европа – Япония. Окончание войны во Вьетнаме. «Вьетнамский синдром» в США. Экономические последствия вьетнамской войны для США. Девальвация доллара и ее международные последствия.

«Нефтяной шок» 1973 г. на Западе. Экономические кризисы середины 70-х и начала 80-х годов. Феномен «стагфляции». «Левый фактор» и неоконсервативная волна в политической жизни Запада. «Революция гвоздик» в Португалии. Международные последствия распада португальской колониальной империи.

Формирование новых механизмов координации политики на Западе. Римский клуб, трехсторонняя комиссия. Проект новой Атлантической хартии и его неудача. Формирование «группы семи» («G-7»). Западноевропейская интеграция в 70-е - первой половине 80-х годов. Этапы расширения ЕС: прием Великобритании, Дании и Ирландии (1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). Создание Европейской валютной системы (ЕВС). Подготовка Единого Европейского Акта и курс на создание Европейского союза.

Обострение социально-экономических проблем в «социалистическом содружестве». Программа «социалистической экономической интеграции» в рамках СЭВ. Методы координации внешней политики в «социалистическом содружестве». Характер центробежных тенденций в «социалистическом содружестве» (ситуация в Польше; особый курс Румынии на международной арене; реформы Я.Кадара в Венгрии). Политика СССР в «третьем мире»: разработка концепции «социалистической ориентации», характер союзов СССР со странами «третьего мира».

Экономические последствия гонки вооружений для Востока и Запада. Понятие ядерного паритета. Проблемы советско-американского диалога по стратегической стабильности.

Фактор «третьего мира» в биполярной системе в 70-е – первой половине 80-х годов. Обострение соперничества между Востоком и Западом в странах «третьего мира». Движение неприсоединения и размывание биполярности. Появление проблемы «Север» – «Юг».

Глобальные проблемы человечества.

Региональные конфликты в условиях биполярности: Ближний Восток.

Региональные истоки ближневосточного конфликта. Резолюция ООН 1947 г. о создании арабского и еврейского государств в Палестине и о статусе Иерусалима. Провозглашение государства Израиль 15 мая 1948 г. Реакция арабских государств. Итоги арабо-израильской войны 1948-1949 гг.

Суэцкий кризис 1956 г. и причины интернационализации конфликта. Изменение политики СССР и США в регионе. Идеологизация конфликта со стороны СССР и США. «Доктрина Эйзенхауэра – Даллеса» для Ближнего Востока. Курс СССР на поддержку национально-освободительного движения в арабских странах.

Арабо-израильская война 1967 г. («шестидневная война»), ее итоги. Позиция СССР, США и западноевропейских государств. Резолюция № 242 Совета безопасности ООН о принципах урегулирования арабо-израильского конфликта, ее сильные и слабые стороны. Палестинская проблема в рамках ближневосточного урегулирования. Арабо-израильская война 1973 г. и ее последствия. Подходы СССР, США и арабских государств к мирному урегулированию в регионе. Кэмп-дэвидский процесс (1978 г.) и египетско-израильский мирный договор 1979 г. Реакция СССР и арабских государств.

Причины тупиковой ситуации в ближневосточном урегулировании в 80-е годы. Роль биполярности и региональных факторов.

Феномен разрядки в условиях биполярности (середина 60-х –середина 70х годов).

Соотношение понятий разрядки и холодной войны. Глобальный и региональный аспекты разрядки. Советская концепция разрядки (Программа мира ХХ1У съезда КПСС). Западные концепции разрядки: концепция Европы «от Атлантики до Урала» де Голля; «новая восточная политика» В.Брандта; американские подходы к разрядке («эра переговоров» Р.Никсона); доклад Армеля и подход к разрядке НАТО.

Разрядка в Европе. Роль советско-французских отношений в переходе от конфронтационности к кооперационности в отношениях между Востоком и Западом. Подписание серии договоров в рамках «новой восточной политики» В.Брандта. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Вступление ГДР и ФРГ в ООН.

Разрядка в отношениях между СССР и США, ее военные, политические и экономические аспекты. Причины запаздывания советско-американской разрядки по сравнению с разрядкой в отношениях между СССР и Западной Европой. Подписание в 1972 г. Временного соглашения между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договора по ПРО).

Общеевропейский (хельсинкский) процесс: бухарестская инициатива ОВД (1966 г.) и созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Принципы хельсинкского Заключительного акта (1975 г.). Начало Венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе (1973 г.).

Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. Установление дипломатических отношений между КНР и США и другими странами Запада. Восстановление статуса КНР в ООН. Нормализация японо-китайских отношений.

Оценки итогов разрядки середины 70-х годов в СССР и на Западе.

Сквозные линии изучения истории международных отношений в условиях холодной войны и "разрядки" международной напряжённости:

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: зарождение, эволюция, крах.

Становление биполярности в Европе. Формирование Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений (1945-1955 гг.).

План ответа:

- Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений.

- Итоги второй мировой войны для Европы. Ялтинско-потсдамские договоренности о послевоенном мирном урегулировании в Европе. Факторы идеологического, социально-экономического и геополитического соперничества между Западом и СССР в ходе послевоенного мирного урегулирования в Европе. Роль ядерного фактора в становлении биполярности в Европе.

- Политика СССР в Восточной Европе: от курса на установление дружественных демократических коалиционных правительств к курсу на формирование коммунистических режимов. «Пражский переворот» (февраль 1948 г.) и первый Берлинский кризис (1948-1949 гг.) как свидетельства «советского экспансионизма» в восприятии Запада. Образование Информационного бюро коммунистических и рабочих партий («Коминформа») и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые шаги по консолидации государств Восточной Европы вокруг СССР.

- Изменение соотношения сил между США и Западной Европой. «Закат Европы». Отказ США от изоляционизма и их превращение в постоянного актора международных отношений в Европе. «Европеизм» и «атлантизм». Обстоятельства и условия согласия Западной Европы на американское лидерство: 1) роль США в «сдерживании» коммунизма в Европе; 2) экономическая и военная несостоятельность Западной Европы на фоне усиления позиций США. «Доктрина Трумэна», план Маршалла, создание Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военно-политической и идеологической консолидации Запада при ведущей роли США и свидетельства «агрессивности империализма» в глазах СССР.

- Проблема подготовки мирного договора с Германией. Берлинский кризис 1948-1949 гг. и раскол Германии как проявление биполярности в Европе. Образование ФРГ и ГДР. Первое расширение НАТО на Восток: включение в НАТО Греции и Турции, обстоятельства вхождения в НАТО ФРГ. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД), включение в нее ГДР. Завершение раскола Европы на два противоборствующих блока.

- Проблема нейтрализма в условиях блокового раскола Европы. Государственный договор с Австрией (1955 г.) как альтернатива блоковому статусу. Формирование линии «Паасикиви-Кекконена» во внешней политике Финляндии. Советско-югославский конфликт и особое положение СФРЮ в европейских международных отношениях.

Комментарии к плану ответа:

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: зарождение, эволюция в годы «холодной войны» и «разрядки» международной напряжённости. Bing Google Mail.ru

Окончание Второй мировой войны ознаменовало важный рубеж развития международной системы в ее движении от множественности главных игроков международной политики к уменьшению их числа и ужесточению иерархии – то есть отношений соподчиненности – между ними. Многополярная система, сформировавшаяся во времена Вестфальского урегулирования (1648 г.) и сохранявшаяся (с модификациями) на протяжении нескольких веков до Второй мировой войны, преобразовалась по ее итогам в биполярный мир, в котором доминировали США и СССР. Этот структура, просуществовав более полувека, в 90-х годах уступила место миру, в котором уцелел один «комплексный лидер» – Соединенные Штаты Америки.

Как описывать эту новую организацию международных отношений с точки зрения полярности? Без выяснения различий между много-, би- и однополярностью корректно ответить на этот вопрос нельзя. Как отмечалось во введении к первому тому настоящего издания, подмногополярной структурой международных отношений понимается организация мира, для которой характерно наличие нескольких (четырех или более) наиболее влиятельных государств, сопоставимых между собой по совокупному потенциалу своего комплексного (экономического, политического, военно-силового влияния и культурно-идеологического) влияния на международные отношения.

Соответственно, для биполярной структуры типичен отрыв всего двух членов международного сообщества (в послевоенные годы – Советского Союза и США) от всех остальных стран мира по этому совокупному показателю для каждой из держав. Следовательно, если налицо отрыв не двух, а всего одной державы мира по потенциалу своего комплексного влияния на мировые дела, то есть влияние любых других стран несопоставимо меньше влияния единственного лидера, то такую международную структуры приходится считать однополярной.

Современная система не стала «американским миром» – Рax Аmericana. США реализуют в ней лидерские амбиции, не чувствуя себя в абсолютно разряженной международной среде. На политику Вашингтона влияют семь других важных субъектов международной политики, в окружении которых действует американская дипломатия. В круг семи партнеров США входит и Российская Федерация – хотя де-факто с ограниченными правами. Все вместе США со своими союзниками и Российской Федерацией образуют «группу восьми» – престижное и влиятельное неформальное межгосударственное обра-{♦}зование. Страны НАТО и Япония образует в нем группы «старых» членов, а Россия является пока единственным новым.

Для понимания соотношения позиций на высших уровнях международной иерархии важно иметь в виду, что из семи членов «восьмерки» помимо США – пять (Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция) являются союзниками Вашингтона по военно-политическому союзу НАТО, а одна (Япония) связана с США двусторонними военно-политическими обязательствами. Система этих взаимных обязательств при военно-политическом и экономическом преобладании США над партнерами делает последних чувствительными к американскому влиянию. Россия, не связанная официальными союзническими отношениям ни с одной из стран этой группы, обладает вследствие этого большей автономией. Но в силу экономической слабости она, как было сказано, фактически не обладает пока всем объемом привилегий членства в «восьмерке».

На международную систему оказывает значительное влияние не входящий в «группу восьми» Китай, который с середины 90-х годов XX в. стал серьезно заявлять о себе как о ведущей мировой державе, добился в начале XXI в. впечатляющих экономических результатов. По совокупности своих возможностей КНР в обозримой перспективе не может выйти на уровень сопоставимости с США и поэтому пока не является для Соединенных Штатов реальным соперником в глобальной политике.

На фоне такого соотношения возможностей между ведущими мировыми державами, очевидно, говорить о серьезных ограничителях американского доминирования можно с долей условности. Конечно, современной международной системе присущ плюрализм – ключевые международные решения вырабатываются в ней не только Соединенными Штатами. К процессу их формирования, как в рамках ООН, так и вне их, имеет доступ относительно широкий круг государств. Но с учетом рычагов влияния США плюрализм международно-политического процесса не меняет смысла ситуации: Соединенные Штаты ушли в отрыв от остальных членов международного сообщество по совокупности своих возможностей, следствием чего и является тенденция к росту американского влияния на мировые дела.

Уместно предполагать углубление тенденций к наращиванию потенциала других мировых центров – Китая, Индии, России, объединенной Европы, если последней суждено стать политически единым целым. В случае разрастания этой тенденции в будущем возможна новая трансформация международной структуры, которая, не исключено, приобретет многополярную конфигурацию. В этом смысле следует понимать официальные высказывания руководящих деятелей Российской Федерации о движении современного мира в направлении к подлинной многополярности, в которой не будет места гегемонии какой-либо одной державы. Но сегодня пока приходится констатировать иное: международная структура в том виде, каком она {♦} сформировалась к середине первого десятилетия XXI в. – структура плюралистичного, но однополярного мира.

Эволюция международных отношений после 1945 г. происходила в рамках двух сменивших друг друга международных порядков – сначала биполярного (1945 – 1991), затем плюралистически-однополярного, который стал формироваться после распада СССР. Первый известен в литературе под названием ялтинско-потсдамского – по названиям двух ключевых международных конференций (в Ялте 4 – 11 февраля и в Потсдаме 17 июля – 2 августа 1945 г.), на которых руководители трех главных держав антинацистской коалиции (СССР, США и Великобритании) согласовали базовые подходы к послевоенному мироустройству.

Второй – не имеет общепризнанного названия. Его параметры не согласовывались ни на какой универсальной международной конференции. Этот порядок сформировался де-факто на основании цепи прецедентов, представлявших собой шаги Запада, главнейшими из которых были решение администрации США в 1993 г. содействовать распространению демократии в мире (доктрина «расширения демократии»); расширение Североатлантического альянса на восток за счет включения в него новых членов, начавшееся с брюссельской сессии совета НАТО в декабре 1996 г., которая утвердила график принятия в альянс новых членов; решение парижской сессии совета НАТО в 1999 г. о принятии новой стратегической концепции альянса и расширении зоны его ответственности за пределы Северной Атлантики и, наконец, американо-британская война 2003 г. против Ирака, приведшая к свержению режима Саддама Хусейна.

В отечественной литературе была предпринята попытка назвать постбиполярный международный порядок мальто-мадридским – по советско-американскому саммиту на острове Мальта в декабре 1989 г., когда, принято считать, советское руководство подтвердило отсутствие у него намерений мешать странам Варшавского договора самостоятельно решать вопрос о следовании или неследовании по пути социализма, и мадридской сессии НАТО в июле 1997 г., когда первые три страны, добивавшиеся принятия в альянс (Польша, Чехия и Венгрия), получили от стран НАТО официальное приглашение к ним присоединиться.

Это название не прижилось. Оно в самом деле кажется неудачным. Считать итоговым рубежом ялтинско-потсдамского порядка 1989 год – не точно, потому что в то время СССР еще оставался мощным международным субъектом и вел переговоры с США лишь о частичной ревизии послевоенного биполярного устройства. Сам порядок продолжал существовать, речь о его сломе не шла, а биполярность устраивала Москву и Вашингтон. Ялтинско-потсдамский порядок перестал существовать лишь после распада Советского Союза в 1991 г., когда исчезла держава, бывшая наряду с США одним из двух главных гарантов этого порядка. {♦}

Дело не в названиях. При любом наименовании суть нынешнего мироустройства состоит в реализации проекта миропорядка на базе формирования единой экономической, политико-военной и этико-правовой общности наиболее развитых стран Запада, а затем – распространения влияния этой общности на остальной мир.

Этот порядок фактически существует более 10 лет. Его распространение происходит отчасти мирным путем: через рассеивание в различных странах и регионах современных западных стандартов экономический и политической жизни, образцов и моделей поведения, представлений о путях и средствах обеспечения национальной и международной безопасности, а в более широком смысле – о категориях блага, вреда и опасности – для последующего их там культивирования и закрепления. Но западные страны не ограничиваются мирными средствами реализации своих целей. В начале 2000-х годов США и некоторые союзные им страны активно использовали силу для утверждения элементов выгодного им международного порядка – на территории бывшей Югославии в 1996 и 1999 гг., в Афганистане – в 2001 – 2002 гг., в Ираке – в 1991,1998 и 2003 гг.

Несмотря на присущие мировым процессам противоречия, современный международный порядок складывается как порядок глобальной общности, порядок на базе глобализации, в буквальном смысле глобальный порядок. Далекий от завершенности, несовершенный и травматичный для России, он занял место биполярной структуры, впервые порисовавшейся в мире по окончании Второй мировой войны весной 1945 г.

Послевоенное мироустройство предполагалось основать на идее сотрудничества держав-победительниц и поддержании их согласия в интересах такого сотрудничества. Роль механизма выработки этого согласия отводилась Организации Объединенных Наций, Устав которой был подписан 26 июня 1945 г. и в октябре того же года вступил в силу. Он провозгласил целями ООН не только поддержание международного мира, но и содействие реализации прав стран и народов на самоопределение и свободное развитие, поощрение равноправного экономического и культурного сотрудничества, воспитание уважения к правам человека и основным свободам личности. ООН была предначертана роль всемирного центра координации усилий в интересах исключения из международных отношений войн и конфликтов путем гармонизации отношений между государствами.

Но ООН столкнулась с невозможностью обеспечить совместимость интересов своих ведущих членов – СССР и США из-за остроты возникавших между ними противоречий. Вот почему на деле главной функцией ООН, с которой она успешно справилась в рамках ялтинско-потсдамского порядка, было не совершенствование международной действительности и содействие распространению морали и справедливости, а предупреждение вооруженного столкновения между СССР и США, устойчивость отношений {♦} между которыми была главным условием международного мира на протяжении второй половины XX века.

Ялтинско-потсдамский порядок обладал рядом особенностей:

Во-первых, он не имел прочной договорно-правовой базы. Лежавшие в его основе договоренности были либо устными, официально не зафиксированными и долгое время остававшимися секретными, либо закрепленными в декларативной форме. В отличие от Версальской конференции, сформировавшей мощную договорно-правовую систему, ни Ялтинская конференция, ни Потсдамская к подписанию международных договоров не привели.

Это делало ялтинско-потсдамские основоположения уязвимыми для критики и ставило их действенность в зависимость от способности заинтересованных сторон обеспечить фактическое исполнение этих договоренностей не правовыми, а политическими методами и средствами экономического и военно-политического давления. Вот почему элемент регулирования международных отношений при помощи угрозы силой или путем ее применения был в послевоенные десятилетия контрастней выражен и имел большее практическое значение, чем то было характерно, скажем, для 20-х годов с типичными для них акцентом на дипломатических согласованиях и апелляцией к правовым нормам. Несмотря на юридическую хрупкость, «не вполне легитимный» ялтинско-потсдамский порядок просуществовал (в отличие от версальского и вашингтонского) более полувека и разрушился лишь с распадом СССР.

Во-вторых, ялтинско-потсдамский порядок был биполярным. После Второй мировой войны возник резкий отрыв СССР и США от всех остальных государств по совокупности своих военно-силовых, политических и экономических возможностей и потенциалу культурно-идеологического влияния. Если для многополярной структуры международных отношений была типична примерная сопоставимость совокупных потенциалов нескольких главных субъектов международных отношений, то после Второй мировой войны сопоставимыми можно было считать лишь потенциалы Советского Союза и Соединенных Штатов.

В-третьих, послевоенный порядок был конфронтационным. Под конфронтацией понимается тип отношений между странами, при котором действия одной стороны систематически противопоставляются действиям другой. Теоретически биполярная структура мира могла быть как конфронтационной, так и кооперационной – основанной не на противостоянии, а на сотрудничестве сверхдержав. Но фактически с середины 40-х годов до середины 80-х ялтинско-потсдамский порядок был конфронтационным. Только в 1985-1991 гг., в годы «нового политического мышления» М.С. Горбачева (см. гл. 11), он стал трансформироваться в кооперационную биполярность, который не было суждено стать устойчивой в силу кратковременности ее существования.

В условиях конфронтации международные отношения приобрели характер напряженного, временами остро конфликтного, взаимодей-{♦}ствия, пронизанного подготовкой главных мировых соперников – Советского Союза и США – к отражению гипотетического взаимного нападения и обеспечению своей выживаемости в ожидаемом ядерном конфликте. Это породило во второй половине XX в. гонку вооружений невиданных масштабов и интенсивности.

В-четвертых, ялтинско-потсдамский порядок складывался в эпоху ядерного оружия, которое, внося дополнительную конфликтность в мировые процессы, одновременно способствовала появлению во второй половине 60-х годов особого механизма предупреждения мировой ядерной войны – модели «конфронтационной стабильности» (см. гл. 7). Ее негласные правила, сложившиеся между 1962 и 1991 гг. оказывали сдерживающие влияние на международную конфликтность глобального уровня. СССР и США стали избегать ситуаций, способных спровоцировать вооруженный конфликт между ними. В эти годы сложились новая и по-своему оригинальная концепция взаимного ядерно-силового сдерживания и основанные на ней доктрины глобальной стратегической стабильности на базе «равновесия страха». Ядерная война стала рассматриваться лишь как самое крайнее средство решения международных споров.

В-пятых, послевоенная биполярность приобрела форму политико-идеологического противостояния между «свободным миром» во главе с США (политическим Западом) и «социалистическим лагерем», руководимым Советским Союзом (политическим Востоком). Хотя в основе международных противоречий чаще всего лежали геополитические устремления, внешне советско-американское соперничество выглядело как противостояние политических и этических идеалов, социальных и моральных ценностей. Идеалов равенства и уравнительной справедливости – в «мире социализма» и идеалов свободы, конкурентности и демократии – в «свободном мире». Острая идеологическая полемика привносила в международные отношения дополнительную непримиримость в спорах.

Она вела к взаимной демонизации образов соперников – советская пропаганда приписывала Соединенным Штатам замыслы по части уничтожения СССР точно так же, как американская – убеждала западную общественность в намерении Москвы распространить коммунизм за весь мир, разрушив США как основу безопасности «свободного мира». Наиболее сильно идеологизация сказывалась в международных отношениях в 40 – 50-х годах.

Позднее идеология и политическая практика сверхдержав стали расходиться таким образом, что на уровне официальных установок глобальные цели соперников по-прежнему интерпретировались как непримиримые, а на уровне дипломатического диалога стороны научились вести переговоры, пользуясь неидеологическими понятиями и оперируя геополитическими аргументами. Тем не менее, до середины 80-х годов идеологическая поляризация оставалась важной чертой международного порядка. {♦}

В-шестых, ялтинско-потсдамский порядок отличался высокой степенью управляемости международных процессов. Как порядок биполярный он строился на согласовании мнений всего двух держав, что упрощало переговоры. США и СССР действовали не только в качестве отдельных государств, но и в роли групповых лидеров – НАТО и Варшавского договора. Блоковая дисциплина позволял Советскому Союзу и Соединенным Штатам гарантировать исполнение «своей» части принимаемых обязательств государствами соответствующего блока, что повышало действенность решений, принимаемых в ходе американо-советских согласований.

Перечисленные характеристики ялтинско-потсдамского порядка обусловили высокую конкурентность международных отношений, которые развивались в его рамках. Благодаря взаимному идеологическому отчуждению эта по-своему естественная конкуренция между двумя сильнейшими странами носила характер нарочитой враждебности. С апреля 1947 г. в американском политическом лексиконе с подачи видного американского предпринимателя и политика Бернарда Баруха появилось выражение «холодная война», вскоре ставшее популярным благодаря многочисленным статьям полюбившего его американского публициста Уолтера Липпмана. Поскольку это выражение часто используется для характеристики международных отношений 1945 – 1991 гг., требуется пояснить его смысл.

«Холодная война» употребляется в двух значениях. В широком – как синоним слова «конфронтация» и применяется для характеристики всего периода международных отношений с окончания Второй мировой войны до распада СССР. В узком и точном смысле понятие «холодная война» подразумевает частный вид конфронтации, наиболее острую ее форму в виде противостояния на грани войны. Такая конфронтации была характерна для международных отношений в период приблизительно с первого берлинского кризиса 1948 г. до карибского кризиса 1962 г. (см. гл. 2, 6). Смысл выражения «холодная война» заключается в том, что противостоящие друг другу державы систематически предпринимали шаги, враждебные друг другу, и угрожали друг другу силой, но одновременно следили за тем, чтобы на самом деле не оказаться друг с другом в состоянии реальной, «горячей», войны.

Термин «конфронтация» по значению шире и «универсальнее». Конфронтация высокого уровня была, например, присуща ситуациям берлинского или карибского кризисов. Но как конфронтация малой интенсивности она имела место в годы разрядки международной напряженности в середине 50-х, а затем в конце 60-х и в начале 70-х годов. Термин «холодная война» к периодам разрядки не применим и, как правило, в литературе не используется. Напротив, выражение «холодная война» широко используется как антоним термина «разрядка». Вот почему весь период 1945 – 1991 гг. при помощи понятия «конфронтация» можно описать аналитически корректно, а при помощи термина «холодная война» – нет. {♦}

Определенные разночтения существуют в вопросе о времени окончания эпохи конфронтации («холодной войны»). Большая часть ученых полагает, что конфронтация фактически завершилась в ходе «перестройки» в СССР во второй половине 80-х годов прошлого века. Некоторые – пытаются указать более точные даты: декабрь 1989 г., когда во время советско-американской встречи на Мальте президент США Дж.Буш и председатель Верховного совета СССР М.С.Горбачев торжественно провозгласили окончание «холодной войны»; или октябрь 1990 г., когда произошло объединение Германии. Наиболее обоснованной датировкой окончания эпохи конфронтации является декабрь 1991 г.: с распадом Советского Союза исчезли условия для конфронтации того типа, который возник после 1945 г.

- Зарождение, эволюция и крах Бреттон-Вудской финансово-экономической системы международных отношений.

Зарождение, эволюция и крах Бреттон-Вудской финансово-экономической системы международных отношений.

Бреттон-Вудская система, Бреттон-Вудское соглашение(англ. Bretton Woods system) — международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результатеБреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. Сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». Названа от имени курорта Бреттон-Вудс (англ. Bretton Woods) в штатеНью-Гэмпшир, США. Конференция положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития(МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Доллар США стал одним из видов мировых денег, наряду с золотом.

СССР подписал соглашение, но не ратифицировал[1].

В 1971—1978 годах Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной торговле валютой (свободной конвертации валют).

Цели создания

- Восстановление и увеличение объёмов международной торговли.

- Предоставление в распоряжение государств ресурсов для противодействия временным трудностям вовнешнеторговом балансе.

Последствия

- Долларизация экономик ряда стран, что привело к выходу денежной массы из-под национального контроля и её переходу под контроль Федеральной Резервной Системы США.

Принципы

- Цена золота жёстко фиксирована — 35 долларов за тройскую унцию;

- Установлены твёрдые обменные курсы для валют стран-участниц к ключевой валюте;

- Центральные банки поддерживают стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой валюте (+/- 1 %) с помощью валютных интервенций;

- Допускаются изменения курсов валют через ревальвации или девальвации;

- Организационные звенья системы — Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для покрытия дефицита платёжных балансов и поддержки нестабильных валют, осуществляет контроль за соблюдением принципов работы валютных систем стран-участниц, обеспечивает валютное сотрудничество.

Для золота была установлена твёрдая цена: 35 долл. за 1 тройскую унцию. В результате США получили валютную гегемонию, оттеснив своего ослабевшего конкурента — Великобританию. Фактически, это привело к появлению Долларового стандарта международной валютной системы, основанной на господстве доллара. Точнее говорить о Золотодолларовом стандарте. В середине XX века США принадлежало 70 % всего мирового запаса золота. Доллар — валюта, конвертируемая в золото, — стал базой валютных паритетов, преобладающим средством международных расчётов, валютных интервенций и резервных активов. Национальная валюта США стала одновременно мировыми деньгами.

Валютные интервенции рассматривались как механизм адаптации валютной системы к изменяющимся внешним условиям, аналогично передаче золотых запасов для регулирования сальдо платёжного баланса при золотом стандарте. Курсы валют можно было изменять лишь при наличии существенных перекосов платёжного баланса. Именно эти изменения валютных курсов в рамках твёрдых паритетов называлисьревальвацией и девальвацией валют.

Кризис Бреттон-Вудской валютной системы

Фундаментальные причины кризиса

Эта система могла существовать лишь до тех пор, пока золотые запасы США могли обеспечивать конверсию зарубежных долларов в золото. Крах доллара был предопределён. Золотые запасы США таяли буквально на глазах: временами по 3 тонны в день. И это опять же несмотря на все мыслимые и немыслимые меры, которые предпринимали США, чтобы остановить утечку золота, сделать так, чтобы доллар был «обратим, пока не потребуют его обратимости» (Шарль Де Голль). Возможности для обмена долларов на золото были всячески ограничены: он мог осуществляться только на официальном уровне и только в одном месте — в Казначействе США. Но цифры говорят сами за себя: с 1949 по 1970 год золотые запасы США сократились с 21 800 до 9838,2 тонны — более чем в два раза.

Последнюю точку в этом «бегстве от доллара» и поставил генерал де Голль, не ограничившись только декларацией о необходимости ликвидации приоритета доллара. От слов он перешёл к делу, предъявив США к обмену 1,5 миллиарда долларов США. Разразился скандал. США стали давить на Францию как партнера по НАТО. И тогда генерал де Голль пошёл ещё дальше, объявив о выходе Франции из военной организации НАТО, ликвидации всех 189 натовских баз на территории Франции и выводе 35 тысяч натовских солдат. В довершение ко всему во время своего официального визита в США он предъявил к обмену на золото 750 миллионов долларов. И США были вынуждены произвести этот обмен по твёрдому курсу, поскольку все необходимые формальности были соблюдены.

Конечно, такие масштабы «интервенции» не могли «повалить доллар», но удар был нанесён в самое уязвимое место — «ахиллесову пяту» доллара. Генерал де Голль создал опаснейший для США прецедент. Достаточно сказать, что только с 1965 по 1967 год США были вынуждены обменять свои доллары на 3000 тонн чистого золота. Вслед за Францией к обмену на золото предъявила доллары ФРГ.

Но и США вскоре приняли не менее беспрецедентные защитные меры, в одностороннем порядке отказавшись от всех своих принятых ранее международных обязательств по золотому обеспечению доллара.

В начале 70-х годов окончательно произошло перераспределение золотых запасов в пользу Европы, а в международном обороте участвовало всё больше наличных и безналичных долларов США. Появились значительные проблемы с международной ликвидностью, так как добыча золота была невелика по сравнению с ростом объёмов международной торговли. Доверие к доллару, как резервной валюте, дополнительно падало из-за гигантского дефицита платёжного баланса США. Образовались новые финансовые центры (Западная Европа, Япония), и их национальные валюты начали постепенно также использовать в качестве резервных. Это привело к утрате США своего абсолютного доминирующего положения в финансовом мире.

Отчётливо проблемы данной системы были сформулированы в дилемме (парадоксе) Триффина:

Эмиссия ключевой валюты должна соответствовать золотому запасу страны-эмитента. Чрезмерная эмиссия, не обеспеченная золотым запасом, может подорвать обратимость ключевой валюты в золото, что вызовет кризис доверия к ней. Но ключевая валюта должна выпускаться в количествах, достаточных для того, чтобы обеспечить увеличение международной денежной массы для обслуживания растущего количества международных сделок. Поэтому её эмиссия должна происходить невзирая на размер ограниченного золотого запаса страны-эмитента.

В процессе развития системы для частичного снятия этого противоречия было предложено использование искусственного резервного средства — Специальные права заимствования. Этот механизм действует и сегодня.

Дополнительные причины кризиса

- Неустойчивость в экономике. Начало валютного кризиса в 1967 году совпало с замедлением экономического роста.

- Усиление инфляции отрицательно влияло на конкурентоспособность фирм. Поскольку разные темпы инфляции в разных странах по разному влияли на динамику курса валют, это создавало условия для «курсовых перекосов», что поощряло спекулятивные перемещения «горячих» денег.

- В 1970-х годах спекуляции обострили валютный кризис. Избыток долларов в виде стихийной лавины «горячих» денег периодически обрушивался то на одну, то на другую страну, вызывая валютные потрясения и бегство от одной валюты к другой.

- Нестабильность национальных платёжных балансов. Хронический дефицит у одних стран (особенно США, Великобритании) и положительное сальдо других (ФРГ, Япония) усиливали колебания курсов валют.

- Несоответствие принципов Бреттон-Вудской системы изменению соотношения сил на мировой арене. Валютная система, основанная на национальных валютах, пришла в противоречие с интернационализацией мирового хозяйства. Это противоречие усиливалось по мере ослабления экономических позиций США и Великобритании, которые погашали дефицит своих платёжных балансов эмиссией национальных валют, используя их статус резервных валют. Это противоречило интересам иных стран.

- Роль транснациональных корпораций (ТНК) в валютной сфере: ТНК располагают гигантскими краткосрочными активами в разных валютах, которые могут существенно превышать резервы центральных банков стран, где действуют корпорации и, таким образом, ТНК могут ускользать от национального контроля. ТНК при попытках избежать потерь или получить прибыли участвуют в валютных спекуляциях, придавая им гигантский размах.

Таким образом, постепенно возникла необходимость пересмотра основ существующей валютной системы. Её структурные принципы, установленные в 1944 г., перестали соответствовать реальному положению дел. Суть кризиса Бреттон-Вудской системы заключается в противоречии между интернациональным характером международных экономических отношений и использованием для этого национальных валют (преимущественно доллара США), подверженных обесцениванию.

Формы проявления кризиса

- обострение проблемы международной валютной ликвидности:

- «валютная лихорадка» — массовая продажа неустойчивых валют в ожидании их девальвации, скупка валют — кандидатов на ревальвацию;

- «золотая лихорадка» — бегство от нестабильных валют к золоту, спонтанное повышение его цены;

- резкие колебания официальных золотовалютных резервов;

- паника на фондовых биржах и падение курсов ценных бумаг в ожидании изменения курса валют;

- активизация национального и межгосударственного валютного регулирования:

- массовые девальвации и ревальвации валют (официальные и неофициальные);

- активные валютные интервенции центральных банков, в том числе согласованные между несколькими странами;

- использование иностранных кредитов и заимствований в МВФ для поддержки валют;

- борьба двух тенденций в международных отношениях — сотрудничество и сепаратные действия (вплоть до торговых и валютных «войн»).

Ключевые даты развития кризиса

- 17 марта 1968 года. Установлен двойной рынок золота. Цена на золото на частных рынках устанавливается свободно в соответствии со спросом и предложением. По официальным сделкам для центральных банков стран сохраняется обратимость доллара в золото по официальному курсу 35 долларов за 1 тройскую унцию.

- 15 августа 1971 года. Президент США Ричард Никсон объявил о временном запрете конвертации доллара в золото по официальному курсу для центральных банков.

- 17 декабря 1971 года. Девальвация доллара по отношению к золоту на 7,89 %. Официальная цена золота увеличилась с 35 до 38 долларов за 1 тройскую унцию без возобновления обмена долларов на золото по этому курсу.

- 13 февраля 1973 года. Доллар девальвировал до 42,2 долларов за 1 тройскую унцию.

- 16 марта 1973 года. Ямайская международная конференция подчинила курсы валют законам рынка. С этого времени курсы валют не фиксированы, а изменяются под воздействием спроса и предложения. Система твёрдых обменных курсов прекратила своё существование.

- 8 января 1976 года. После переходного периода, в течение которого страны могли испробовать различные модели валютной системы, на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне наЯмайке (Ямайская конференция) было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Была сформирована модель свободных взаимных конвертаций, для которой стало характерно колебание обменных курсов. Ямайская валютная система действует в мире и по настоящее время (2015 год), хотя в свете глобального кризиса 2008—2009 годов начались консультации о принципах новой мировой валютной системы (Антикризисный саммит G20, Лондонский саммит G-20).

Процесс формирования "социалистического содружества" после окончания Второй мировой войны.

Salami Tactics: the Soviet takeover of eastern Europe

|

|

|

Like a plague overlooked by incompetent doctors, the new political order, called communism, spread... With the power of guns, few communists and mutual agreement of the Allies, Communist Russia became the new ruler over the country. What followed was the systematic destruction of democracy, by terror, murder, corruption, lies and propaganda. People died, were arrested, deported. The luckiest ones fled the country. The rest of them entered a dark era. Amateur writer Camelia Krausmann, The Communist Takeover of Central and Eastern Europe after 1945 on Helium.com. Camelia, who lists her first job as ‘carpenter’, is a contributor on many subjects from surviving breast cancer to how to make Turkish coffee. |

|

|

Links:

What was different about Yugoslavia?

Spidergram:

◄ 1945: the arrows show the British and Americans from the west, the Russians from the east, advancing into Germany. Most of eastern Europe (except for Yugoslavia) fell under the control of Russia (although Finland was slightly different).

|

|

During 1946–47, Stalin made sure that Communist governments came to power in all the countries of eastern Europe (the countries which Russia had conquered in 1945).

Did you know?Churchill was worried about Soviet influence in eastern Europe even during the war, and clashed with Stalin over it at the Tehran Conference of 1943. In October 1944, Churchill went to Moscow to meet Stalin face-to-face and made the so-called ‘percentages agreement’, where Churchill suggested that Russia and Britain agree ‘spheres of influence’ in the different countries of eastern Europe (Romania 90-10, Greece 10-90, Yugoslavia and Hungary 50-50 etc.). Stalin agreed. Although the Soviet Union took complete 100% control of the Iron Curtain countries after the war, Stalin did keep his promise to stay out of Greece.

The Hungarian Communist Rakosi described this process as ‘slicing salami’ – gradually getting rid of all opposition, bit-by-bit. In this way, Russia gained control of:

Albania (1945) – the Communists took power after the war without opposition Bulgaria (1945) – a left-wing coalition gained power in 1945; the Communists then executed the leaders of all the other parties.

Poland (1947) – a coalition government took power in 1945, but Stalin arrested all the non-Communist leaders in 1945, and the Communists forced the other non-Communists into exile.

Romania (1945–1947) – a left-wing coalition was elected in 1945; the Communists gradually took over control.

Hungary (1947) – Hungary was invaded by the Russians, and in 1945 the allies agreed that Russian troops should stay there. Stalin allowed elections, in which the non-communists won a big majority. However, some communists were elected, led by a pro-Russian called Rakosi. Rakosi now started demanding that groups which opposed him should be banned. If not, he hinted, the Russians would take over the country. Then he got control of the police, and started to arrest his opponents. He set up a sinister and brutal secret police unit, the AVO. By 1947 Rakosi had complete control over Hungary.

Czechoslovakia (1945–48) – a left-wing coalition was elected in 1945. In 1948, the Communists banned all other parties and killed their leaders.

East Germany (1949) – the Russian turned their zone of Germany into the German Democratic Republic in 1949.

|

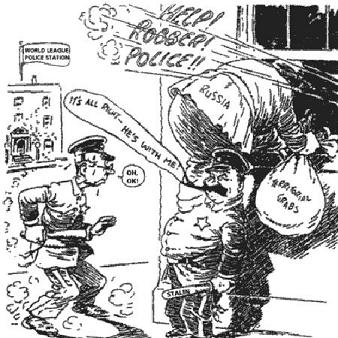

Source AIn this American cartoon from 1946, the thief labelled ‘Russia’ is caught stealing a bag labelled ‘territorial grabs’. He is being helped by Stalin, who is dressed like a policeman and holding a truncheon. Policeman Truman, from the 'World League Police Station' is too late to stop him. Click here for the interpretation

Source BWhat is surprising about the fact that the Soviet Union, worried about its future safety, wants governments friendly to it in Finland, Poland and Romania? Stalin, writing in March 1946

Source C... Russia saw it as protecting herself from future attack. The West saw it as empire-building.

Activity:1. Make a spidergram showing all the factors that helped Communists take power. 2. Explain how the case of Hungary illustrates ‘salami tactics’. 3. Use Sources A, C and D to explain how the West saw the Russian takeover of eastern Europe. |

Source DThis cartoon by the British cartoonist Illingworth was published in June 1947 Click here for the interpretation |

|

Холодная война: генезис, начало, движущие силы, историографическите оценки

Учебные пособия:

|

|

|

|

|

|

На эмблеме Форума изображен “аттрактор Лоренца” − фигура, воплощающая вариантность движения потоков частиц в неравновесных системах.

Эмблема зарегистрирована как товарный знак © Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002 Москва, Газетный пер, д. 9, стр. 7, офис 16 Адрес для корреспонденции: 101000 Москва, Почтамт, а/я 81 Тел.: (095) 790-73-94, тел./факс: (095) 202-39-34 E-mail: info@obraforum.ru |

||

- ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСТОКАМ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

- Холодная война: генезис, начало, движущие силы, историографическите оценки.

- См. Противоречия великих держав в рамках антигитлеровской коалиции?

- Bing Google Mail.ru

- Диссертации: Bing Google Mail.ru

AQA SYLLABUS CONTENT:

-

Why did the USA and the USSR become rivals in the years 1945-49?

-

The dropping of the atomic bomb (on Hiroshima and Nagasaki) and its effects.

-

Soviet expansion in the East; the Iron Curtain; Czechoslovakia, 1948. Сталинская "тактика салями".

-

The Truman Doctrine: the situation in Greece and Turkey; the purpose of Truman Doctrine.

-

The Marshall Plan: effect of Marshall Aid and the Soviet response; Cominform and Comecon; Yugoslavia.

-

The formation of NATO: its membership and purpose

-

The Korean War, 1950–1953: reasons for involvement of UN and USA; the role of MacArthur; the part played by USSR and China

-

The ‘Thaw’: death of Stalin; Austria; Khrushchev’s policy of peaceful co-existence

-

The formation of the Warsaw Pact: membership and purpose.

OCR SYLLABUS CONTENT:

-

The origins of the Cold War; the 1945 summit conferences including the parts played by Churchill, Roosevelt, Stalin and Truman;

-

the breakdown of the USA-USSR alliance in 1945–6; Soviet expansion in Eastern Europe; the Iron Curtain;

-

FOUR causes of the Cold War

-

NINE events which caused the Cold War.

-

FOUR decisions made at the Yalta Conference.

-

TWO decisions and THREE disagreements at the Potsdam conference.

-

The ‘salami tactics’ that brought Communists to power in Eastern Europe

-

FIVE causes and FOUR results of the Berlin crisis, 1948–9.

-

FIVE ‘Berlin Airlift Facts’.

-

FOUR causes of the Korean War

-

FIVE phases of the Korean War, 1950–53.

-

FOUR ways Khrushchev brought a ‘thaw’ in the Cold War.

-

THREE ways ‘peaceful co-existence’ worsened the Cold War.

-

EIGHT countries in the Warsaw Pact.

Процессы универсализации, институционализации, милитаризации международных отношений в условиях холодной войны и "разрядки" международной напряжённости

- Представления об универсализации, институционализации и милитаризации международных процессов, протекавших в условиях холодной войны и разрядки международной напряжённости:

- Концепция универсализации международного права Поискать в других поисковых системах: Google Mail.ru Bing «универсализации,...» в картинках Все картинки Видео «универсализации,...» «процессы...» в картинках Видео «процессы...» Все картинки

- Представления об институционализации международных процессов, протекавших в условиях холодной войны и разрядки международной напряжённости. Поискать в других поисковых системах: Google Mail.ru Bing «Процессы...» в картинках Все картинки Видео «Процессы...»

- Представления о милитаризации международных процессов, протекавших в условиях холодной войны и разрядки международной напряжённости. Поискать в других поисковых системах: Google Mail.ru Bing Третья мировая война Начало Все видеоролики «Процессы...» в картинках Все картинки Видео «Процессы...» Поискать «Гонка обычных и ядерных вооружений после Второй мировой войны» в других поисковых системах: Google Mail.ru Bing «Гонка ...» в картинках Все картинки Видео «Гонка ...» Атомные подводные лодки. Поискать : Google Mail.ru Bing «универсализации,...» в картинках Все картинки Видео «универсализации,...» Все видеоролики

Расширение фронтира холодной войны на периферию мировой политики после окончания Второй мировой войны.

Гонка ядерных вооружений:

Проблема военно-стратегического паритета в отношениях между СССР и США

Внешняя политика Великобритании

| 61 | Уинстон Черчилль (первый срок) |

|

10 мая 1940 | 27 июля 1945 | Консерваторы(Coalition) |

|---|---|---|---|---|---|

| 62 | Клемент Эттли |  |

27 июля 1945 | 26 октября 1951 | Лейбористы |

| 63 | Уинстон Черчилль (второй срок) |

|

26 октября 1951 | 7 апреля 1955 | Консерваторы |

| 64 | Энтони Иден |  |

7 апреля 1955 | 9 января 1957 | Консерваторы |

| 65 | Гарольд Макмиллан | 11 января 1957 | 19 октября 1963 | Консерваторы | |

| 66 | Александр Дуглас-Хьюм |  |

19 октября 1963 | 16 октября 1964 | Консерваторы |

| 67 | Гарольд Вильсон (первый срок) |

|

16 октября 1964 | 19 июня 1970 | Лейбористы |

| 68 | Эдвард Хит |  |

19 июня 1970 | 4 марта 1974 | Консерваторы |

| 69 | Гарольд Вильсон (второй срок) |

|

4 марта 1974 | 5 апреля 1976 | Лейбористы |

| 70 | Джеймс Каллаган |  |

5 апреля 1976 | 4 мая 1979 | Лейбористы |

| 71 | Маргарет Тэтчер |  |

4 мая 1979 | 28 ноября 1990 | Консерваторы |

| 72 | Джон Мейджор |  |

28 ноября 1990 | 2 мая 1997 | Консерваторы |

Внешняя политика Франции

|

Четвёртая республика (1947—1959) Президенты Франции: |

||||

| 16-й |  |

Венсан Ориоль | 1947—1954 | |

| 17-й |  |

Рене Коти | 1954—1959 | |

| Пятая республика (1959 — настоящее время) | ||||

| 18-й |  |

Шарль деГолль | 1959—1969 | Переизбран на второй срок в 1965. |

| 19-й |  |

Жорж Помпиду | 1969—1974 |

Умер в должности. До и после срока Помпиду обязанности президента республики временно исполнял председатель Сената Ален Поэр. |

| 20-й |  |

ВалериЖискард’Эстен | 1974—1981 | |

| 21-й |  |

ФрансуаМиттеран | 1981—1995 | Переизбран на второй срок в 1988 |

Внешняя политика ФРГ

Федеральные канцлеры:

| № | Имя и Фамилия | Время | правления | Партия |

|---|---|---|---|---|

| 1 | д-р Конрад Аденауэр (1876—1967) | 15 сентября 1949 | 15 октября 1963 | ХДС |

| 2 | д-р Людвиг Эрхард (1897—1977) | 16 октября 1963 | 30 ноября 1966 | ХДС |

| 3 | д-р Курт Георг Кизингер (1904—1988) | 1 декабря 1966 | 20 октября 1969 | ХДС |

| 4 | Вилли Брандт (1913—1992) | 21 октября 1969 | 7 мая 1974 | СДПГ |

| 5 | Гельмут Шмидт (1918—2015) | 16 мая 1974 | 1 октября 1982 | СДПГ |

| 6 | д-р Гельмут Коль (р. 1930) | 1 октября 1982 | 26 октября 1998 | ХДС |

Место и роль Китая в условиях биполярного противостояния СССР и США.

Региональная специфика биполярности. Итоги гражданской войны в Китае. Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14.02.1950.

Проблема Тайваня. Американо-тайваньский договор «о взаимной обороне» от 02.12.1954.

Корейский вопрос: раскол Кореи; война в Корее (1950-1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты.

Начало войны в Индокитае, идеологизация конфликта и фактический раскол Вьетнама (1946-1950 гг.).

Окончание войны в Индокитае, Женевская Декларация по Индокитаю от 21.07.1954 и позиция США. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов: создание АНЗЮС и СЕАТО.

Интеграционные и общеевропейские процессы на международной арене в годы холодной войны и "разрядки" международной напряжённости.

Блоковая политика великих держав.

Проблемы "раздельных государств" на международной арене и пути их решения.

Процессы деколонизации и образование "Движения неприсоединения" в странах Третьего мира.

Деколонизация и ее последствия для биполярной системы международных отношений.

Понятие деколонизации. Основные этапы обретения национальной независимости колониальными и зависимыми странами и народами после второй мировой войны. Возникновение понятия «третий мир». Проблемы национализма и выбора путей модернизации в «третьем мире», подход к этим проблемам со стороны СССР и Запада. Территориальные проблемы деколонизации, принцип установления границ по Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (ООН, декабрь 1960 г.). Истоки конфликтности в «третьем мире». Типы региональных конфликтов в «третьем мире». Войны во Вьетнаме (1946-1954 гг. и 1964-1973 гг.) как квинтэссенция проблематики деколонизации в условиях биполярности.

Международные последствия деколонизации. Становление философии и практики неприсоединения. Бандунгская конференция стран Азии и Африки 1955 г. и принципы «Панча Шила». Организационное оформление Движения неприсоединения (Белград, 1961 г.).

Перенесение соперничества между Востоком и Западом в рамках биполярной системы на «третий мир». Проблема интернационализации региональных конфликтов в «третьем мире».

Региональные кризисы, конфликты и войны в условиях холодной войны и "разрядки" международной напряжённости

Региональные истоки ближневосточного конфликта. Резолюция ООН 1947 г. о создании арабского и еврейского государств в Палестине и о статусе Иерусалима. Провозглашение государства Израиль 15 мая 1948 г. Реакция арабских государств. Итоги арабо-израильской войны 1948-1949 гг.

Суэцкий кризис 1956 г. и причины интернационализации конфликта. Изменение политики СССР и США в регионе. Идеологизация конфликта со стороны СССР и США. «Доктрина Эйзенхауэра – Даллеса» для Ближнего Востока. Курс СССР на поддержку национально-освободительного движения в арабских странах.

Арабо-израильская война 1967 г. («шестидневная война»), ее итоги. Позиция СССР, США и западноевропейских государств. Резолюция № 242 Совета безопасности ООН о принципах урегулирования арабо-израильского конфликта, ее сильные и слабые стороны. Палестинская проблема в рамках ближневосточного урегулирования. Арабо-израильская война 1973 г. и ее последствия. Подходы СССР, США и арабских государств к мирному урегулированию в регионе. Кэмп-дэвидский процесс (1978 г.) и египетско-израильский мирный договор 1979 г. Реакция СССР и арабских государств.

Причины тупиковой ситуации в ближневосточном урегулировании в 80-е годы. Роль биполярности и региональных факторов.

"Разрядка" международной напряжённости как реальность в конце 1960х-начале 70-х гг.): достижения и просчёты.

Кризис и крах "разрядки" международной напряжённости к концу 1970-х гг.: причины и международные последствия.

"Второе издание" холодной войны в 1980-е гг.

Окончание холодной войны: факторы внутреннего и внешнего влияния; международные последствия.

Контуры "нового мирового порядка"после окончания холодной войны.

****************

Вопросы 01-50:

- Зарождение, эволюция и крах Бреттон-Вудской системы финансово-экономических отношений на международной арене.

- Территориальные споры и проблемы мирного урегулирования на Европейском и Азиатском континентах после окончания Второй мировой войны.

- Процесс формирования "социалистического содружества" на Европейском континенте. Сталинская "тактика салями".

- Начало холодной войны на Европейском континенте. "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла".

- Арабо – израильская война 1948 г: международные последствия.

- Берлинский кризис 1948-49 гг.: причины и международные последствия.

- Процесс формирования Североатлантического блока на Европейском континенте. Функции и Устав НАТО.

- Сравнительно-исторический анализ "Длинной телеграммы Дж. Кеннана и Дирекетивы СНБ-68.

- Корейская война, 1950-1953 гг.: происхождение, ход, итоги, международные последствия.

- Суэцкий кризис 1956 г. "Доктрина Эйзенхауэра".

- Образование ЕЭС. Позиция Великобритании и "планы Фуше".

- Место и роль КНР в условиях биполярного противостояния СССР и США (1949-1969 гг.)

- Дипломатическое наступление СССР на международной арене в конце 1950-х - начале 60-х гг. Реакция Запада.

- Блоковая политика великих держав на периферии мировой политики. "Движение неприсоединения" в Третьих странах.

- "Независимый курс" Франции в эпоху голлизма: содержание и международные последствия.

- Карибский (ракетный) кризис: международные последствия и уроки.

- Арабо-израильская война 1967 г.("шестидневная война") на Ближнем Востоке: её результаты и международные последствия.

- "Новая восточная политика" ФРГ в конце 1960-х - начале 70-х гг.: содержание и международные последствия.

- "Гуамская доктрина" Никсона. Завершение Вьетнамской войны США.

- Советская концепция "разрядки" международной напряжённости. "Доктрина Брежнева".

- Американская концепция "разрядки" международной напряжённости. "Доктрина Никсона".

- Проблема военно-стратегического паритета в отношениях между СССР и США. Временное соглашение (ОСВ-1) и Договор по ПРО.

- Прогцесс восстановления дипломатических отношений между США и КНР в 1970-е гг.

- Кашмирская проблема в годы холодной войны.

- Тайваньский вопрос в годы холодной войны и "разрядки" международной напряжённости; варианты его решения и результаты.

- Военный переворот в Чили (сентябрь 1973 г.). Роль США и позиция СССР.

- Война «Судного дня» 1973 г. "Челночная дипломатия" Г. Киссинджера.

- "Вьетнамский синдром" и "уотергейтский скандал" в США: международные последствия.

- Зарождение и развитие общеевропейского процесса в условиях биполярного противостояния СССР и США. Хельсинский Заключительный акт (1975 г.).

- «Дуга кризисов» на Ближнем Востоке в 1970-е гг. Обострение палестинской проблемы.

- Исламская революция в Иране (1979 г.): международные последствия.

- Революционные события 1970-х – начала 80-х гг. в Западном полушарии. "Карибская инициатива" Р. Рейгана.

****************

1. Зарождение, эволюция и крах Бреттон-Вудской системы финансово-экономических отношений на международной арене.

2. Территориальные споры и проблемы мирного урегулирования на Европейском и Азиатском континентах после окончания Второй мировой войны.

3. Процесс формирования "социалистического содружества" на Европейском континенте. Сталинская "тактика салями".

Начало холодной войны на Евопейском континенте. "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла".

4. Начало холодной войны на Европейском континенте. "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла".

"Сдерживание коммунизма"

Раскол Европы.

Процессы послевоенного восстановления Европы.

Арабо – израильская война 1948 г.: международные последствия.

5. Арабо – израильская война 1948 г.: международные последствия.

причины

ход

итоги

Берлинский кризис 1948-49 гг.: причины и международные последствия.

Процесс формирования Североатлантического блока на Европейском континенте. Функции и Устав НАТО.

Сравнительно-исторический анализ "Длинной телеграммы Дж. Кеннана и Дирекетивы СНБ-68.

5 . Сравнительно-исторический анализ "Длинной телеграммы Дж. Кеннана и Дирекетивы СНБ-68.

Корейская война, 1950-1953 гг.: происхождение, ход, итоги и международные последствия.

Корейская война, 1950-1953 гг.: происхождение, ход, итоги и международные последствия.

Джон Фостер Даллес.

Американская концепция "отбрасывания коммунизма".

Суэцкий кризис 1956 г. "Доктрина Эйзенхауэра".

Суэцкий кризис 1956 г. "Доктрина Эйзенхауэра".

Доктрина массированного возмездия являлась основой оборонной политики США в период президентства

Дуайта Эйзенхауэра. Данная доктрина предусматривала увеличение стратегического оружия, в частности,

авиации с ядерным оружием на борту. Более того, доктрина массированного возмездия предполагала возможность

нанесения внезапного удара по СССР и КНР ядерныморужием.

Основу его официальной оборонной политики составила доктрина «массированного возмездия»,

предусматривавшая значительное увеличение стратегической авиации с ядерным оружием на борту и возможность

нанесения внезапного ядерного удара по СССР и КНР. «Доктрина освобождения» (в отношениистран Восточной Европы)

и «Эйзенхауэра доктрина» (применительно к странам третьего мира) также явилисьважными составляющими курса

президента и его государственного секретаря Дж. Ф. Даллеса на сохранениеза США роли мирового лидера.[1]

Основные положения доктрины массированного возмездия были изложены 12 янваля 1954 года

Образование ЕЭС. Позиция Великобритании и "планы Фуше".

9.

10.

12.Место и роль Китая в условиях биполярного противостояния СССР и США.

Региональная специфика биполярности. Итоги гражданской войны в Китае. Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14.02.1950. Проблема Тайваня. Корейский вопрос: раскол Кореи; война в Корее (1950-1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты. Начало войны в Индокитае, идеологизация конфликта и фактический раскол Вьетнама (1946-1950 гг.).

Американо-тайваньский договор «о взаимной обороне» от 02.12.1954. Окончание войны в Индокитае, Женевская Декларация по Индокитаю от 21.07.1954 и позиция США. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов: создание АНЗЮС и СЕАТО.

13.

16.

17. Дипломатичнеское наступление СССР на международной арене в конце 1950-х - начале 60-х гг. Реакция Запада.

План Рапацкого.

18. Карибский (ракетный) кризис: международные последствия и уроки.

18.Карибский (ракетный) кризис: международные последствия и уроки.

Американская стратегия "гибкого реагирования".

19. Арабо-израильская война 1967 г.("шестидневная война") на Ближнем Востоке: её результаты и международные последствия.

20. "Новая восточная политика" ФРГ в конце 1960-х - начале 70-х гг.: содержание и международные последствия.

21.

22.

23. "Гуамская доктрина" Никсона. Завершение Вьетнамской войны США.

24. Советская конепция "разрядки" международной напряжённости. "Доктрина Брежнева".

24. Советская конепция "разрядки" международной напряжённости. "Доктрина Брежнева".

25. Американская конепция "разрядки" международной напряжённости. "Доктрина Никсона".

25. Американская конепция "разрядки" международной напряжённости. "Доктрина Никсона".

26.

27. Владивостокская «встреча в верхах» (1974 г.). Концепция «избирательной" ядерной войны.

27. Владивостокская «встреча в верхах»(1974 г.). Концепция «избирательной" ядерной войны.

28.

29. Зарождение и развитие общеевропейского процесса в условиях биполярного мира. Хельсинский Заключительный акт 1975 г.

29. Зарождение и развитие общеевропейского процесса в условиях биполярного противостояния СССР и США. Хельсинский Заключительный акт (1975 г.).

30. "Вьетнамский синдром" и "уотергейтский скандал" в США: международные последствия.

30. "Вьетнамский синдром" и "уотергейтский скандал" в США: международные последствия.

31. Война «Судного дня» 1973 г. на Ближнем Востоке. "Челночная дипломатия" Г. Киссинджера.

31. Война «Судного дня» 1973 г. "Челночная дипломатия" Г. Киссинджера.

«Нефтяной шок» на международной арене.

32. «Дуга кризисов» на Ближнем Востоке в 1970-е гг. Обострение палестинской проблемы.

32. «Дуга кризисов» на Ближнем Востоке в 1970-е гг. Обострение палестинской проблемы.

33. Исламская революция в Иране (1979 г.): международные последствия.

34.

35. Американо – советские отношения во второй половине 1970-х гг. Проблема ратификации Договора ОСВ-2.

36.

37. "Доктрина Рейгана". "Второе издание" холодной войны.

37. "Доктрина Рейгана". "Второе издание" холодной войны.

37. Революционные события 1970-х – начала 80-х гг. в Западном полушарии. "Карибская инициатива" Р.Рейгана.

39. Американо-советские отношения во втор. пол. 1980-х - в начале 90-х гг. Договор СНВ-1.