Размножение – это способность организмов производить подобных представителей того же вида.

В процессе размножения:

2. Осуществляется смена и материальная преемственность поколений.

3. Создаются уникальные комбинации наследственного материала и закрепляются возникающие у отдельных особей наследственные изменения.

Бесполое размножение

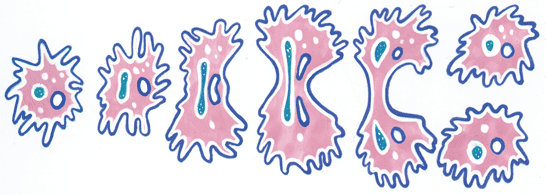

Деление

Образование спор (споруляция)

– одноклеточная репродуктивная единица обычно микроскопических размеров, состоящая из небольшого количества цитоплазмы и ядра.

.jpg)

Вегетативное размножение

Почкование

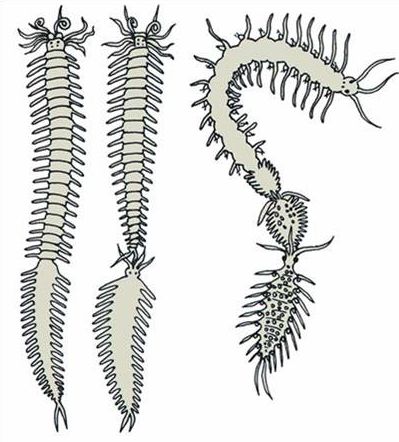

Фрагментация

Основу фрагментации

составляет способность организма к регенерации, т.е. восстановлению частей.

Половое размножение

Появилось более 3 млрд. лет назад

При половом размножении потомство получается в результате слияния генетического материала гаплоидных ядер.

Ядра содержатся в специализированных половых клетках гаметах.

При оплодотворении гаметы сливаются образуя зиготу.

Слияние гаплоидных ядер называется оплодотворением или сингамией, оно приводит к образованию диплоидной зиготы, из которой в процессе развития получается зрелый организм.

Биологическое значение полового размножения не только в самовоспроизведении особей, но и в обеспечении биологического разнообразия видов, их адаптивных возможностей и эволюционных перспектив. Это позволяет считать половое размножение биологически более прогрессивным, чем бесполое.

Женские гаметы – яйцеклетки

Мужские гаметы – сперматозоиды,

Очень мелкие, подвижные клетки, состоят из головки, шейки, средней части и хвоста. Способны к автономному существованию, передвижению и оплодотворению яйцеклетки как in vivo, так и in vitro.

.jpg)

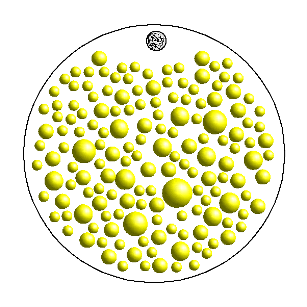

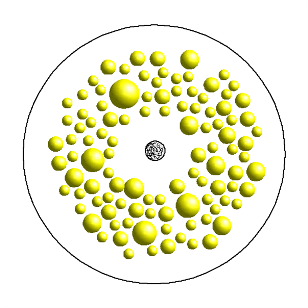

По расположению желтка

Центролецитальные — желток расположен в центре яйцеклетки. Сюда относятся некоторые полилецитальные яйца (членистоногие). Это совершенно особый тип яиц. Анимально-вегетативная полярность этих яиц не выражена. Вместо анимального и вегетативного полюсов у этих яиц говорят о переднем и заднем полюсах. В центре яйца расположено ядро, а по периферии — ободок свободной от желтка цитоплазмы. Оба этих района — центр и периферия яйца — связаны тонкими цитоплазматическими мостиками, а всё промежуточное пространство заполнено желтком.

Телолецитальные Центролецитальные

Образование половых клеток - гаметогенез.

Оплодотворение - слияние сперматозоидов с яйцеклеткой, сопровождающееся объединением генов отцовского и материнского организмов и завершающееся образованием зиготы.

Копуляция - полное слияние двух клеток (гамет) в одну зиготу.

Анизогамия (anisos – неравный) - слияние гамет, различающихся по размеру, форме или поведению при копуляции.

Оогамия (oon – яйцо) - сливаются резко отличающиеся друг от друга гаметы; крупная неподвижная яйцеклетка с мелкой, обычно подвижной мужской половой клеткой (сперматозоидом или спермием).

Онтогенез - (от греч. : ontos — существо и genesis — происхождение, рождение) — индивидуальное развитие организма от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от материнской особи (при бесполом) до смерти.

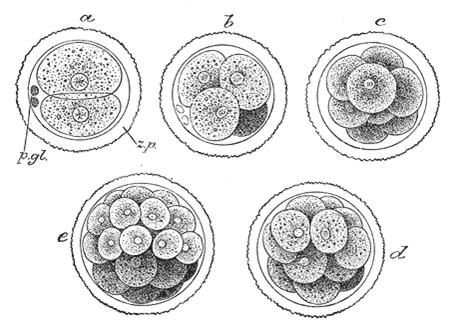

Дробление

На основе ряда существенных характеристик (степень детерминированности, полнота, равномерность и симметрия деления) выделяют ряд типов дробления. Типы дробления во многом определяются распределением веществ (в том числе, желтка) по цитоплазме яйца и характером межклеточных контактов, которые устанавливаются между бластомерами.

Дробление может быть: детерминированным и регулятивным; полным (голобластическим) или неполным (меробластическим); равномерным (бластомеры более-менее одинаковы по величине) и неравномерным (бластомеры не одинаковы по величине, выделяются две-три размерные группы, обычно называемые макро- и микромерами); наконец, по характеру симметрии различают радиальное, спиральное, различные варианты билатеризованных и анархическое дробление. В каждом из этих типов выделяют ряд вариантов.

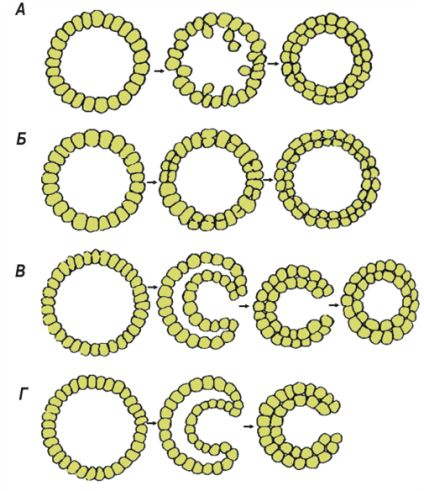

Гаструляция - сложный процесс морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки (эктодерма, мезодерма и энтодерма) - источники зачатков тканей и органов. Второй после дробления этап онтогенеза. При гаструляции происходит перемещение клеточных масс с образованием из бластулы двухслойного или трёхслойного зародыша - гаструлы.

Способы гаструляции

Гистогенез и органогенез

Дифференцировка – процесс появления и нарастания морфологических, биохимических и функциональных различий между отдельными клетками и частями развивающегося зародыша. Процесс обеспечивается дифференциальной активностью, т.е. активностью разных генов в различных клетках.

Постэмбриональное развитие

Прямое постэмбриональное развитие - это когда родившийся организм отличается от взрослого меньшими размерами и недоразвитием органов. В случае прямого развития молодая особь мало чем отличается от взрослого организма и ведет тот же образ жизни, что и взрослые. Этот тип развития свойственен, например, наземным позвоночным.

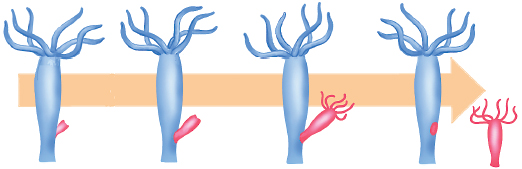

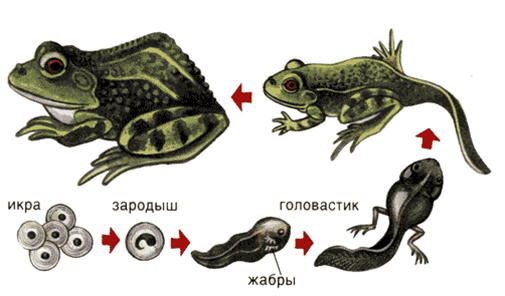

При развитии с метаморфозом из яйца появляется личинка, порой внешне совершенно не похожая и даже отличающаяся по ряду анатомических признаков от взрослой особи. Часто личинка ведет иной образ жизни по сравнению со взрослыми организмами (например, бабочки и их личинки гусеницы). В большинстве случаев организмы не способны размножаться на личиночной стадии, однако существует небольшое кол-во исключений. Например, аксолотли - личинки хвостатых земноводных - способны размножаться, при этом дальнейший метаморфоз может и не осуществляться вовсе. Способность организмов размножаться на личиночной стадии называется неотенией.

Непрямое развитие у земноводных

Нетипичное половое размножение

Партеногенез (девственное размножение) - открыт в середине XVIII в. швейцарским натуралистом Ш. Бонне. Партеногенез встречается у растений и животных. При нем развитие дочернего организма осуществляется из неоплодотворенной яйцеклетки. Причем образующиеся дочерние особи, как правило, либо мужского пола (трутни у пчел), либо женского (у кавказских скальных ящериц), кроме того, могут рождаться потомки обоих полов (тли, дафнии). Количество хромосом у партеногенетических организмов может быть гаплоидным (самцы пчел) или диплоидным (тли, дафнии).

1) размножение возможно при редких контактах разнополых особей;

3) встречается в популяциях с высокой смертностью в течение одного сезона.

Виды партеногенеза:

Выделяют также естественный (существует в естественных популяциях) и искусственный (используется человеком) партеногенез. Этот вид партеногенеза исследовал В. Н. Тихомиров. Он добился развития неоплодотворенных яиц тутового шелкопряда, раздражая их тонкой кисточкой или погружая на несколько секунд в серную кислоту (известно, что шелковую нить дают только самки).

Гиногенез (у костистых рыб и некоторых земноводных) - сперматозоид проникает в яйцеклетку и лишь стимулирует ее развитие. Ядро сперматозоида при этом с ядром яйцеклетки не сливается и погибает, а источником наследственного материала для развития потомка служит ДНК ядра яйцеклетки.

Андрогенез - в развитии зародыша участвует мужское ядро, привнесенное в яйцеклетку, а ядро яйцеклетки при этом гибнет. Яйцеклетка дает лишь питательные вещества своей цитоплазмы.

Полиэмбриония - зигота (эмбрион) делится на несколько частей бесполым способом, каждая из которых развивается в самостоятельный организм. Встречается у насекомых (наездников), броненосцев. У броненосцев клеточный материал первоначально одного зародыша на стадии бластулы равномерно разделяется между 4—8 зародышами, каждый из которых в дальнейшем дает полноценную особь. К этой категории явлений можно отнести появление однояйцовых близнецов у человека.

Гермафродитизм - наличие у одной особи признаков мужского и женского пола. При этом в одном организме образуются как женские половые клетки (яйцеклетки), так и мужские (сперматозоиды). Естественный гермафродитизм встречается у кишечнополостных, многих плоских червей, у некоторых раков, рыб (у морского окуня). Такое животное может выполнять функции самца и самки одновременно, либо последовательно выступать в роли то одного, то другого пола. Как патология это явление наблюдается во всех группах животных, а также у человека и, как правило, обусловлено генетическими нарушениями полового развития.

Некоторые гермафродитные организмы способны к самооплодотворению, однако не используют эту возможность, прибегая для воспроизведения потомства к помощи партнера. У многоротого сосальщика, паразитирующего в мочевом пузыре лягушки, спаривание двух особей обычно. Только если партнера нет, происходит самооплодотворение. Для многих гермафродитных организмов самооплодотворение невозможно. Причины могут быть самые различные. Чаще всего мужские и женские половые продукты созревают в разное время. Но бывает и так, что женские половые клетки не могут быть оплодотворены сперматозоидами, происходящими от того же организма. Это явление наблюдается у асцидий, механизм его пока не разгадан. Большинство гермафродитных организмов, неспособных к самооплодотворению, в период размножения или одновременно выполняют функции самца и самки или в разные периоды жизни выступают то в одной, то в другой роли.

Представителем первой группы является хорошо всем известный дождевой червь. На пятнадцатом членике каждого червя расположено два половых отверстия: одно для выведения спермы, другое для ее приема. Во время спаривания два червя тесно прижимаются друг к другу таким образом, чтобы отверстие для выведения спермы каждого червя совпало с отверстием для ее приема. Благодаря выделению клейкой слизи оба экземпляра могут длительное время находиться в таком положении. Другой интересный представитель этой группы - червь спайник паразитирует в жабрах карповых рыб. Молодые паразиты до достижения половой зрелости живут поодиночке. Позже они срастаются по двое крест накрест и в таком положении проводят остальную часть жизни. Спайники - гермафродиты и взаимно оплодотворяют друг друга. Другие паразиты - сингамусы, обитающие в горле птиц, всю жизнь находятся в состоянии спаривания, соединенные попарно в виде латинской буквы V.

Наблюдаются и переходы от гермафродитизма к раздельнополости; так в группе сосальщиков (Cestoda) к которой принадлежат вообще гермафродиты, у некоторых видов существует раздельнополость, благодаря тому, что у одних неделимых не развивается мужской аппарат, у других — женский; подобные же явления известны и относительно турбеллярий. У некоторых червей, например, у аскариды лягушечьей, гермафродитные поколения чередуются с раздельнополыми. Весьма интересные явления представляют усоногие раки; в противоположность всем остальным членистоногим, здесь огромное большинство видов гермафродиты, но есть два рода Ibla и Scalpellum, где у одних видов все неделимые гермафродиты, у других — рядом с сидячими гермафродитными особями существуют, открытые первоначально Дарвином, так называемые дополнительные самцы (complemental males), а у некоторых сидячие особи имеют лишь женские половые органы и являются поэтому просто самками, а дополнительные самцы, не отличаясь по строению от дополнительных самцов других видов, играют уже, следовательно, роль обыкновенных самцов. Явления эти объясняют тем, что гермафродитизм у усоногих вторичный, у сидячих самок развился и мужской половой аппарат, но у некоторых видов уцелели еще самцы, а у других сохранилась раздельнополость; другие принимают, что усоногие первоначально все были гермафродиты и описанные явления развились позднее. Зачаточные, рудиментарные органы полового аппарата, свойственного в развитом состояния другому полу, нередки у раздельнополых животных, так в мужском половом аппарате млекопитающих и в том числе человека существуют части, соответствующие известным органам женского полового аппарата и наоборот (такова, например, так называемая мужская матка у самцов, clitoris у самок).

Смена пола. Группа гермафродитов, меняющих свой пол в зависимости от того, какие половые продукты у них созрели, тоже многочисленна. Так ведет себя круглый легочный глист лягушки. Равноногие раки и некоторые моллюски в начале своей жизни выступают в роли самцов, а во вторую половину - в роли самок.

Иногда смена полов наблюдается у высокоразвитых раздельнополых организмов. В аквариумах любителей можно увидеть довольно обычных живородящих рыбок - меченосцев. Нередко молодая самка меченосца, после того как принесет потомство, превращается в полноценного самца. Аналогичные явления известны у лягушек.

Представители целого ряда видов рыб могут выступать сразу в двух ипостасях, являясь гермафродитами, или менять свой пол в течение жизни, поочередно переживая радости и превратности как женской, так и мужской судьбы.

Такое явление, получившее название последовательного гермафродитизма, сейчас известно для более чем 350 видов рыб, большинство из которых обитают на коралловых рифах. Это представители семейств губановых (Labridae), рыб-попугаев (Scaridae), групперов (Serranidae), помацентровых (Pomacentridae) и некоторых других.У многих из них все мальки, вылупляющиеся из икринок, – самки. Вырастая, они созревают, один или несколько раз откладывают икру, а затем превращаются в самцов и вновь принимают участие в размножении. Такая форма последовательного гермафродитизма называется протогинией.

Впрочем, у некоторых видов рыб-попугаев и губанов часть мальков рождается все же самцами. В отличие от своих сестер – будущих братьев – они остаются верны своему полу всю жизнь. Правда, в зрелом возрасте этих рыб – первичных самцов – трудно отличить от тех, кто провел молодость в качестве представительниц прекрасного пола. И первичные, и вторичные самцы во второй половине своей жизни не только выглядят сходно, но и придерживаются одинаковой жизненной стратегии, подходящей остепенившимся и солидным индивидам.

Под защитой одной актинии обычно держится группа амфиприонов. Наиболее крупная особь в этой группе – самка, следующая за ней по размеру – взрослый самец, и вместе они образуют размножающуюся пару. Другие же, более мелкие члены группы – неполовозрелые самцы. Если с их «старшим братом» случается несчастье, наиболее крупный из этих «запасных игроков» быстро созревает и занимает его место. Если же гибнет размножающаяся самка, то ее место занимает, сменив пол, бывший брачный партнер, а его (то есть уже ее) супругом становится опять-таки наиболее крупный из молодых самцов.

Как было обнаружено совсем недавно, есть и такие виды, которые способны менять пол в обоих направлениях. Таковы, в частности, некоторые представители семейства бычков (Gobiidae). У видов родов Gobiodon и Paragobiodon, например, для соответствующих изменений в половой системе требуется несколько недель. А у другого бычка, Trimma okinawae, гонады устроены так, что имеют и мужскую, и женскую ткань. В каждый конкретный момент времени функционирует только одна «половинка», но «переключение» – под влиянием соответствующих гормонов – может произойти всего за несколько дней.

Известны случаи, когда самки живут на теле самцов. У кровяного двурота, паразитирующего в крови человека, небольшой самец имеет на теле глубокую складку, в которой, как в трубке, заключена самка. Из трубки торчат только передняя и задняя часть паразита.

Гетерогония. Одна из форм чередования поколений у животных, при которой сменяют друг друга половые поколения (в отличие от метагенеза, когда половые поколения сменяются бесполыми). Гетерогоиния наблюдается лишь у беспозвоночных животных: у плоских и круглых червей, коловраток, ракообразных (ветвистоусые рачки — дафнии), насекомых (виноградная филлоксера, тли, орехотворки, хермесы).

Различают чередование:

1) раздельнополого поколения с гермафродитным (см. Гермафродитизм), например у круглого червя Rhabdonema nigrovenosum гермафродитное поколение паразитирует в лёгких лягушек, а раздельнополое живёт свободно;

2) раздельнополых поколений, развивающихся из оплодотворённых яиц, с поколениями, развивающимися из яиц, не требующих оплодотворения (см. Партеногенез), например у некоторых травяных тлей ряд партеногенетических живородящих поколений сменяется осенью поколением самцов и самок, откладывающих зимующие яйца; весной из яиц, вновь выходят партеногенетические живородящие самки;

3) половых поколений, различных по строению (например, чередование поколений бабочек с сезонным различием окраски).